Les Hospitaliers et les Templiers au nord de la Seine et en Bourgogne (XII.- XIV. siècles)

Rien ne me prédisposait plus que bien d’autres à brosser un tableau du rôle joué par les Ordres militaires dans les campagnes d’Occident, en France du Nord, en Bourgogne et dans le pays plat ; rien, sinon que comme beaucoup au hasard d’une recherche, j’ai rencontré les Templiers et les Hospitaliers, qu’ils existent donc et que leur sort m’importe, puisqu’à chacune de nos rencontres ou presque, je les ai trouvés empêtrés dans de contestables procès où les avaient jetés leur cauteleuse et rigoureuse gestion d’hommes d’Église jointe à la brutalité et au mépris des hommes d’épée qu’ils étaient aussi.

Je me suis donc lancé avec zèle dans une tâche dont je me suis vite aperçu qu’elle serait des plus arides. La bibliographie n’est pas sans valeur : elle abonde en articles et inventaires pour telle ou telle région, émanant quelquefois de plumes érudites, d’esquisses générales aussi, comme celte que mon collègue Demurger a bien voulu me communiquer en manuscrit ; mais en fait, et surtout, en études sur les premières années, sur le rôle en Orient, et, naturellement, sur la chute, du Temple au moins, qui soutient honorablement en librairie de gare la concurrence de Jeanne d’Arc et même des Cathares. Mais de sources point ; ou plutôt quelques lambeaux. Qu’on en juge : le marquis d’Albon avait entrepris l’édition des actes du Temple, mais ne put la pousser au-delà de 1150 ; sur les 600 pièces du recueil, j’ai pêché 58 textes relatifs à la zone qui m’était attribuée ; or, et même sans parler des inventaires établis pour l’actuelle Belgique, mon travail sur la seule Picardie m’a mis en présence de quelque 200 documents ayant surnagé au désastre de 1307 ; les cartulaires de Sommereux, de Provins, les fragments d’autres ont été publiés, il est vrai, mais c’est peu. Pour l’Hôpital, la situation est en réalité pire : car si le cartulaire général de l’ordre a bien été édité par Delaville-Leroux pour toute la période (4 525 actes dont 195 pertinents pour moi), j’ai toutes raisons de penser que cette édition — dût en souffrir la mémoire de cet honorable érudit — n’est qu’un trompe l’œil : les seules commanderies d’Eterpigny, de Fieffes et de Haute-Avesne, en Picardie, m’ont procuré 340 actes dont Delaville n’a, semble-t-il, connu que le dixième1.

Dans une conjoncture aussi désastreuse, je n’avais plus qu’à tenter de dégager laborieusement l’identité, puis la structure, enfin l’action des deux ordres de moines-soldats sans chercher, au début du moins, à distinguer l’un de l’autre. Et il m’est apparu indispensable, d’ailleurs aussi plus commode, pour tous, d’appuyer mes dires sur un appareil statistique et cartographique qui m’évitera bien des chiffres ou des discours.

Identité

Il fallait d’abord localiser dans le temps et l’espace. Deux difficultés : les actes distinguent mal les maisons mères des simples « membres » qui en dépendaient, sans même parfois qu’un chevalier y résidât, situation particulièrement fréquente chez les Templiers ; d’autre part, les preuves pointaient ici et là d’implantations antérieures à la date retenue pour la fondation. Titulatures douteuses, apparitions masquées, ajoutons-y l’incroyable médiocrité des localisations, notamment des atlas de géographie historique, et mises à part quelques contributions érudites locales ; par exemple le célèbre Grosser Weltatlas de Munich est, à cet égard, un répertoire d’erreurs et de noms estropiés ; dans de telles conditions, je ne saurais, moi-même, prétendre qu’au plausible et à l’approximatif.

Tout d’abord dans le développement des deux ordres frères on notera une assez nette discordance dans le temps et que je n’ai pu expliquer ; d’après Delaville-Leroux, la période 1195-1220 serait celle où un tiers des actes concernant la gestion des maisons fut rédigé, contre 20 % dans les trente années qui précédèrent ; le mouvement se poursuivit ensuite jusqu’en 1310. En revanche, le Temple paraît avoir « démarré » plus lentement mais alors plus fortement, 60 % des actes entre 1221 et 1250, pour cesser quasi toute activité vers 1280, bien avant donc que ne s’élèvent les plaintes qui le perdront. On a souvent invoqué la concurrence d’autres ordres, Cisterciens à la campagne, Mendiants en ville ; mais je ne trouve là aucun argument de valeur ; l’ordre de Cîteaux est très tôt en crise, dès 1170-1180, et n’aurait pu que freiner les débuts ; quant aux Mendiants, ils opèrent en ville, là où les moines-soldats sont des plus rares.

Une fois admise une certaine flexibilité dans les totaux à commenter, j’aboutis, cette fois, à une discordance beaucoup trop nette entre les deux ordres pour ne pas demander explication. Sur les 610 maisons du Temple qu’on connaît, et dont les deux tiers sont au royaume de France, je me tiens entre 203 et 258 commanderies, la moitié de toutes celles de France, un tiers du total général, ce qui est tout à fait considérable. Au contraire, pour l’Hôpital, dont je n’ai compté que 280 maisons et 68 seulement dans le royaume, je ne peux en revendiquer que 28, un misérable dixième du total ; à cette atonie des Hospitaliers au nord du royaume, je vois deux explications : l’importance du recrutement ibérique, italien et, en général, méditerranéen, nettement et vite attesté par d’autres sources, et le rôle assez notablement plus « hospitalier » que guerrier qui attira les commanderies vers les points de départ des pèlerins. Toutefois, je négligerai cette opposition dans l’étude du semis général, celui de 290 maisons ou apparentées, sur les 475 du royaume et qui ont essaimé du Rhin à la Saône.

Tout de suite, deux observations sautent aux yeux. Certaines régions semblent préférées aux autres, 20 % du total en haute Bourgogne, 20 % en Champagne, 24 % en Picardie et au pays plat ; il s’y oppose des zones presque fuies : la Champagne centrale, le pays de Caux, l’Orléanais, le Morvan, les Ardennes. En outre, et là où les ordres ont jeté leurs racines, c’est par buissons qu’on les voit rassemblés : dans un rayon de 50 kilomètres, pour le Temple, 25 commanderies autour de Paris, 20 autour de Troyes, d’Abbeville ou de Langres, 14 autour de Reims, et les 12 commanderies hospitalières du Brabant disent la même chose. Le fait est si notable qu’il demande lui aussi explication, bien que cette fois encore je craigne de laisser dans le doute.

- S’agit-il d’une prédilection pour des régions vides d’hommes ? soit pour les savarts de Champagne, mais l’Île-de-France, le Ponthieu… ?

- Ou bien d’une recherche de positions et de sols favorables ? 40 établissements sur des rives fluviales, 50 au centre de clairières, le reste à peu près n’importe où ; quant aux sols, on s’expliquerait la répulsion pour le Gâtinais ou la Woivre, mais pourquoi dédaigner la Beauce, la Terre Pleine, le Caux ?

- Y a-t-il eu difficulté d’insertion dans une région déjà saturée de moines ? Certainement pas, car les Prémontrés tiennent l’Oise, l’Île-de-France, la Champagne du sud, les Cisterciens la Bourgogne et le Hainaut, et là aussi se pressent les chevaliers moines.

- Alors une volonté princière, une spécificité militaire ? oui et non ; oui car le roi, les ducs de Brabant et de Bourgogne, le comte de Champagne ont, en effet, été des plus généreux, tandis qu’en Flandre, en Boulonnais, en Lorraine, pourtant riche réservoir de croisés, le succès fut médiocre ; non, si on s’attache au rôle éventuel de défenseurs d’un prince : quelques pieds de côte, une ou deux stations sur des voies romaines, et c’est tout ; les zones de « marche », donc de friction, ne semblent pas avoir fixé particulièrement les maisons ; il y en a bien 14 entre Champagne et Bourgogne, 10 entre Picardie et Flandre, mais seulement 8 entre Normandie et terre royale, 5 en Barrois, pire encore, 4 entre les terres du comte de Blois et le domaine.

Vision décevante ! Je ne vois qu’un point commun entre les régions attractives : une forte chevalerie laïque en Île-de-France, en Ponthieu, en Champagne, en Brabant ; ce serait donc — hypothèse qui en vaut une autre — les possibilités de recrutement qui auraient fixé le choix des fondateurs, dont on sait en effet qu’ils multiplièrent les tournées de propagande dans ces zones. On y ajoutera les liens personnels et les clientèles des premiers maîtres ; Hugues de Payns était allié aux Fontaine, le lignage de saint Bernard, aux sires de Montbard, aux comtes de Champagne et d’Anjou ; son successeur, Robert de Craon (1137-1149), aux ducs d’Aquitaine, aux sires d’Angoulême, de Bellême, de Rozoy, au Capétien lui-même. Ne puis-je en déduire que l’appui de très grands, la recherche systématique de jeunes guerriers disponibles ont forcé les traits de brutalité que la structure même des deux ordres faisait craindre ?

Structure

L’abondance des maisons ne doit pas faire illusion : on estime à 2000 au plus, à la fin du XIIIème siècle, le total des moines soldats dans le royaume, probablement quelque 800 à 900 pour notre région, et cela pour près de 300 commanderies. C’est dire que la structure des deux ordres importe et a d’évidentes conséquences sur le comportement des chevaliers.

Les « Règles » ne se fixèrent qu’assez lentement. On attribue à saint Bernard en particulier et aux Cisterciens en général un rôle moteur dans l’organisation, du Temple au moins. Pourvus après 1119 de quelques principes généraux, les deux ordres ne furent consacrés qu’après le De laudatione novae militiae de l’abbé de Clairvaux, et le concile tenu en Troyes en 1128. Bien des modifications suivirent, soit sous l’influence de pontifes comme Eugène III, Innocent II ou Alexandre III, soit sous celle des chanoines dits de saint Augustin qui prennent leur essor au même moment ; il importe d’ailleurs peu de suivre ces aménagements qui continuèrent, pour l’Hôpital, par exemple jusqu’en 1278. De ces divers textes que nous connaissons bien, je tirerai trois notions fondamentales :

D’abord le principe hiérarchique, mais accompagné de l’autonomie pour chaque ensemble hiérarchisé, ce qui sent son Cîteaux ; il est acquis dès 1130 pour le Temple, 1172 pour l’Hôpital : des provinces, on dit aussi des baillies ou des « langues », regroupent des préceptorats à la tête desquelles se place une maison maîtresse, « chèvetaine », de caput, la tête ; c’est en dessous que vivent assez librement les commanderies, « membres » ou simples maisons qui groupent, les ruines en témoignent, chapelle, salle de chapitre, hospice, logis des serviteurs et hôtel pour les chevaliers et le maître ; on n’a d’ailleurs pas le sentiment qu’il devait y avoir plus de trois ou quatre moines par maison ; en 1307, nombreuses furent les commanderies du Temple où il n’y en avait même aucun ; mais la hiérarchie se fait sentir plus bas.

En effet, chaque maison est socialement très « typée » : les chevaliers, qui ne doivent être ni mariés, ni moines ailleurs, ni endettés, ni de basse origine, restent très près du siècle d’où ils ne viennent que pour militare pro Christi, servir Dieu mais en armes. Nombre d’articles des Règles auraient de ce fait scandalisé saint Bernard : le péché de colère ou de violence est facilement pardonné, mais non la retenue ou la modestie qualifiées de couardise et de lâcheté ; les rigueurs de l’ascèse cèdent devant les vêtements chauds, l’abondance du vin, la consommation fréquente de la viande : ne faut-il pas être apte à combattre à tout moment? A partir de 1139 pour le Temple, 1154 pour l’Hôpital, les « pauvres chevaliers » des débuts peuvent engager des sergents, soit à l’année — on les dira « de charité » — soit « à sodée », c’est-à-dire durablement, mais il est bien entendu que leurs habits, leurs rations, et même la qualité de leurs chevaux seront de nature à éviter toute confusion avec les maîtres. Ceux-là peuvent aussi se soumettre des « frères de métier », artisans ou laboureurs chargés de leur entretien, et même un important volet de « confrères », cette fois des hommes de haut lignage, mais qui, comme des donats, cèdent à la maison armes, chevaux et rentes pour y finir leur temps : un sire de Grancey vécut ainsi à Bures de 1185 à 1197 ; ce sont parfois des couples ou même des veuves, mais toujours de haut rang. Enfin la discrimination s’étend jusqu’à la possession de serfs.

Comment s’étonner que des organismes de cette sorte, d’une si choquante originalité en face des autres couvents voisins, aient agi comme des seigneuries ; un conseil des chevaliers aide le maître à rendre la justice qui est de sang sur les hommes dépendant de la commanderie; les jugements entre chevaliers — l’« esgard » des frères échappe au contrôle épiscopal, et on a la preuve de dévolution totale de droits banaux, par exemple en 1191 par le comte de Champagne à toutes les maisons de sa terre.

Outre le surprenant visage que leur donne leur Règle, ce sont leurs activités spécifiques qui orienteront l’action des moines soldats. Ils ont de considérables besoins d’argent, donc, notons-le dès maintenant, beaucoup plus de rentes que d’hectares. La nature de leur service armé (exercices de préparation, puis départ pour une garnison de Terre Sainte après trois ans au plus), impose de lourdes mises de fonds : ils ont chacun trois chevaux de remonte, sans compter ceux des sergents ; les articles de la Règle où les chevaux occupent la première place débutent en 1129 ; si l’on y ajoute le coût de l’armement, la valeur d’un « manse », quelque 12 hectares ou les revenus de 60 selon les estimations de Georges Duby pour 1150, mais qu’il faudra multiplier par 5 pour 1250, on voit qu’environ 25 à 30 livres de revenu par chevalier est un minimum ; il s’y ajoute le « passage », la responsio à leur vocation, c’est-à-dire le voyage en Syrie ou en Égypte et qu’il faut estimer à 10 ou 20 livres à fond perdu ; or, chaque chevalier doit se rendre en Orient non seulement pour combattre, mais aussi pour acquitter les rançons des combattants capturés ; les frais étaient tels qu’en 1291, à l’extrême fin de l’aventure palestinienne, le pape Nicolas IV décidera qu’un tiers seulement des chevaliers devait être au combat, le reste demeurant en réserve en Europe.

C’est pour se procurer ces sommes considérables et les garder en sûreté dans ces coffres bien clos dont nous parlent les Règles, que les Templiers et les Hospitaliers obtinrent des privilèges qu’on accordait plus chichement à leurs frères cloîtrés : une exemption totale de dîme pour eux et les hommes vivant sur leurs terres, mais la possibilité de l’exiger pour eux-mêmes à l’occasion, et ceci dès 1154 ; l’exemption de toute taille, droit de gîte, obligation de guet, taxes marchandes entre 1134 et 1192, toujours étendue à leurs hommes, ce qui suscitait la fureur des seigneurs laïques voisins incapables d’offrir de tels avantages à leurs paysans ; part aussi sur les reliefs féodaux en Flandre, en Hainaut, en Brabant, à Saint-Omer ou Warneton. On alla même jusqu’à les autoriser, non seulement à recevoir et à « réconcilier », voire même enterrer les excommuniés (1143), laxisme pontifical qui ne peut guère s’expliquer que par l’autorisation ainsi donnée de recruter les « têtes brûlées ». Curieux moines en vérité !

Il serait intéressant d’examiner si la structure des biens ou des revenus dans quelque maisons plus choyées par la documentation ne donnerait pas un aperçu supplémentaire sur la destination ou la provenance de l’argent. A dire vrai, les exemples que j’offre divergent très fortement les uns des autres, non en fonction de l’ordre considéré — car ici encore on ne voit guère de différence entre les deux, mais par les dates souvent éloignées où se massent nos documents : tantôt il s’agit d’une très grosse donation initiale, tantôt d’états successifs dus à l’accumulation de dons de détail. Comme pour les granges cisterciennes, il me semble que l’on doit pouvoir distinguer deux grands types de développement des maisons militaires. Quelques précautions tout d’abord : si mes exemples valorisent le Temple, c’est pur hasard des sources, et je ne crois pas à des structures différentes selon les ordres ; d’autre part, au vu des représentations géographiques qui accompagnent le texte, on remarquera vite qu’indépendamment de la date de ma documentation, ici — comme à Boncourt (Hospitaliers) ou à Barbonne (Templiers) — des donations initiales massives, de 1125 à 1165 en général, là — comme à Sommereux, Boncourt ou Provins, toutes trois templières — des donations enregistrées au fil des XIIe et XIIIe siècles dans les archives, la disposition générale ne semble pas affectée par l’écoulement du temps. D’un côté, les ensembles groupés, compacts, de l’autre, une situation d’éclatement, presque de pulvérisation. Voyons ces cas de plus près.

Le premier groupe des commanderies rassemblées, Belle-Eglise, Provins et Barbonne, offre ressemblances et dissonances. Toutes trois sont dépourvues de bien ou de droit au-delà de 20 kilomètres à partir de la maison mère ; toutes trois sont assez éloignées d’une autre commanderie, comme si ce type « concentré » correspondait à une volonté de « quadrillage » sur le terrain ; toutes trois sont à proximité immédiate d’un centre marchand actif, voire implantées en son sein : Sézanne et Romilly, Doullens et Corbie, Provins. Dans ces conditions de « marché ouvert » à proximité, les fiefs, inutiles, sont rares et lointains, les dîmes se dispersent et doivent rendre peu. Ce qui importe, c’est ce que l’on pourra vendre à la ville voisine : aussi les prés et les bois, près de Provins les vignes, sont-ils en nombre élevé. Mais on notera une différence de poids : à Belle-Eglise, les terres l’emportent sur les rentes et plus de huit granges entourent cette modeste maison ; alors qu’à Provins, et surtout à Barbonne, c’est l’inverse qui se voit : terres et maisons annexes s’effacent devant les rentes ; je verrais volontiers là un signe d’« urbanisation » plus poussé, dans une région de passage plus active, et où, de surcroît, joue moins la concurrence d’autres couvents ; on ne notera en effet aucune valeur différente des sols.

Le cas de Sommereux, d’un fragment de Saint-Maulvis et de Boncourt illustre une situation inverse, presque caricaturale pour la dernière. Cette fois, on peut aller jusqu’à 70 kilomètres pour trouver un bien ou un droit dépendant de la commanderie. Qu’il s’agisse de la donation primitive de Boncourt ou d’une lente accumulation comme pour Sommereux, c’est l’aspect polynucléaire qui l’emporte. Boncourt possède au moins quatre ensembles isolés les uns des autres, sur l’Aisne moyenne, l’Oise supérieure, le nord-est et le sud de Laon. Dans l’ensemble, ici, les revenus indirects sont prépondérants, les granges inexistantes ou presque, terres et vignes des plus rares, et Boncourt elle-même surprend, isolée au milieu des savarts. Le cas de Sommereux est autre puisqu’un très gros noyau entoure la maison mère avec toute la variété possible des ressources, granges, bois, pâtures, terres, four et moulins ; mais les autres blocs vers Creil sur l’Oise, au nord de Beauvais ou de Breteuil, font au contraire largement place aux terres acensées, aux vignes, aux rentes ; des granges dîmières règnent sur ces satellites. Dans les deux cas d’éclatement, faut-il chercher une explication dans l’abondance certaine, très grande — on l’a noté pour Sommereux — d’établissements religieux déjà maîtres de la place ? Ou bien, éclairant peut-être l’obscurité des causes d’un semis dans l’ensemble anarchique, faut-il voir là l’intérêt des princes donateurs, soucieux, par moines soldats interposés, de surveiller un passage en forêt, un gué, un péage ? Qu’on ne s’attende pas à de plus amples suggestions ; nous n’avons pas encore assez de monographies de commanderies pour prétendre se hisser au niveau de la typologie : les Templiers ne sont pas les Cisterciens ; et ceci ne veut être qu’une esquisse à critiquer.

Action

C’est aux actes, évidemment, qu’il faut juger, et cette fois la lumière est vive. Comme les autres ordres religieux mais à des niveaux extrêmement contrastés, les moines-soldats interviennent dans le siècle par la tenue du sol, par la recherche de l’argent, par le commandement des hommes. Mais nous ne sommes ni à Cluny, ni à Cîteaux, ni chez les Mendiants. Qu’on en juge !

La possession de vastes morceaux du sol n’est pas discutable, et, a posteriori, l’état des biens des Hospitaliers en 1373 apporterait des précisions chiffrées qui nous manquent parfois à l’orée du chemin. Tantôt, il s’agit de donations généreuses émanant de hauts et puissants seigneurs, comtes de Hainaut, de Flandre, de Vermandois, ducs de Bourgogne, se défaisant de centaines de journaux ; tantôt, il s’agit de dons modestes, mais si nombreux qu’on peut difficilement ne pas y voir un souci de commassation : par exemple, entre 1229 et 1236, puis de 1268 à 1283, le Temple de Bellenglise déboursera 2400 livres pour acquérir 1 400 journaux et le terrage de 1 700 autres ; à ses origines, l’Hôpital de Boncourt doit de vivre à 52 donateurs; inversement, les chevaliers, peut-être entourés de paysans rétifs ou de seigneurs jaloux, s’entêtent pour s’arrondir. Le Temple de Fontaine-sous-Montdidier, maison « chévetaine » cependant, s’y prendra à 16 fois pour rassembler 35 hectares moyennant 150 livres ; et nous avons un état pour Fléchin en Vermandois d’un « manse » relevant de la commanderie d’Eterpigny et formé de 14 morceaux pour quelque 4 hectares. D’ailleurs, la pratique des échanges pour des parcelles utiliores, disent nos actes, est attestée dès 1129, comme le souci de racheter les charges pesant sur des terres hypothéquées. Un total reste hors d’atteinte mais en se fiant, pour la Picardie prise comme exemple, à l’état de 1273 ou au cartulaire de Sommereux, on peut estimer que les bois pris comme unité, les vignes sont à 2, les prés, courtils et saussayes à 4 et les labours à 5, mais généralement mis à cens.

Ce serait donc plutôt la répartition du sol entre ces divers éléments qui nous éclairera sur une éventuelle « politique économique » des Ordres, si cette expression n’est pas par trop outrée. En dépit d’une surface, finalement assez importante, l’exploitation de la terre en labours, notamment en faire valoir direct, n’apparaît en rien comme essentielle : le marnage est conseillé, la fumure obligatoire, et, à l’extrême fin du xiiie siècle, on trouve quatre soles dont une de légumineuses dans certaines commanderies de Picardie ; mais ce ne sont pas là des traits originaux : on les trouvera ailleurs et parfois plus tôt. Les essarts qui pourraient servir d’étalon dans une estimation des progrès agricoles ne font, sous la hache des sergents et des hommes, que 2,5 % des terres conquises en Picardie. La vigne est peut-être mieux traitée : les dons en Champagne ou au Soissonnais sont des plus précoces, mais les chevaliers semblent davantage apprécier les rentes en vin — ils ont une loge de revente à Provins — plutôt que la vendange. Voici qui nous met déjà sur une voie des plus prévisibles, la rentabilité et l’utilité pratique ; c’est d’ailleurs ce palier où se tiennent pêcheries ou rentes sur les produits des eaux, source d’interminables procès avec les riverains. Et c’est l’élevage auquel on songe presqu’aussitôt, parce qu’ils ont besoin de chevaux, qu’ils mangent de la viande, qu’ils ont boucherie et étal à Sézanne, à Paris, à Doullens, halle aux laines à Provins, qu’ils ne paient ni dîmes, ni péages sur leurs bêtes ; posséder moutons, chevaux ou bovins est pour eux une nécessité. Cette fois, les documents nous comblent : pour 10 000 livres, en 1229, ils achètent au comte de Champagne la gruerie sur ses bois ; à Provins, ils obtiennent le droit de clore leurs prés ; à Bretonne, on les exempte de la glandée ; mais surtout, pâturages et usages dans les bois affluent entre 1127 et 1231, de la main du roi, des ducs de Bourgogne ou de Brabant, de Lorraine encore, des comtes de Champagne, de Vermandois, de Brienne, du vicomte de Chateaudun, de l’archevêque de Reims, des évêques de Beauvais, de Langres, de Liège, de cent autres seigneurs, et en pleines masses forestières : la Thelle, l’Othe, la Haye de Toul, Cuise, Yvelines, Crécy, Mormal, Ardennes, Orient. On est certes surpris que les amples savarts de Champagne où s’étalent aujourd’hui nos camps militaires de Mourmelon, de Sommesous, de Suippe, de Mailly ou d’ailleurs, n’aient pas servi de terrains d’exercice pour la cavalerie des moines ; peut-être a-t-on là un signe capital : l’élevage n’est pas lié au rôle militaire des ordres mais simplement à leurs soucis d’argent et à leur insertion dans les circuits de marché : n’ont-ils pas, après 1218, maison forte à Provins pour y peser, tous les mardis de foire, la laine des vendeurs, comme à Troyes ou à Villedieu-lès-Beaune ; et la police du commerce des grains, six fois l’an aux foires de Champagne ; et des « maisons et greniers » à Paris, Orléans, Beauvais, Chalons, Troyes, Saint-Quentin, Péronne et Doullens.

Voici donc venu sous nos yeux le deuxième volet de leur activité : l’argent ; l’argent que procurent les dîmes et taxes qu’ils exigent certes ; mais aussi celui qu’ils prélèvent en revendant les produits transformés dans leurs moulins à grain, à tan ou à foulon, leurs pressoirs ou leurs chaudières à sel ; et on en compte des dizaines dès les premières décennies de leur histoire. Rentes en vin, rentes en blé, loyers des maisons en ville, parts surtout sur les péages, les tonlieux, les marchés, les foires ; une énumération serait fastidieuse : elle toucherait la Bourgogne comme la Champagne, la Flandre comme le Hainaut, le domaine royal de Corbeil à Péronne, et ceci dès 1130 et par grosses prises : 30 muids de vin, 50 de blé, 100 livres ici ou là, 30 livres sur la prévôté d’Etampes ou celle de Poissy, autant sur les changeurs du Palais, voire un pourcentage comme le denier sur 20 livres à Dijon. Tous ces canaux, par lesquels coulent les deniers, nous souhaiterions en connaître le débit : nous n’avons que quelques chiffres, énormes, les 10 000 livres de la gruerie de Champagne, les 60 000 marcs levés en 1220 sur l’Hôpital, les 4 800 livres du seul Ponthieu versés par le Temple au roi, entre 1295 et 1296. Mais notre plus sûr moyen de toucher la vérité, le plus sûr moyen aussi de condamner le Temple au moins, c’est le commerce de cet argent.

Léopold Delisle a dit avec quelque outrance que les Templiers étaient « les précurseurs des banquiers italiens ». Il faut cependant distinguer au moins trois niveaux dans cette manipulation des espèces : le premier, le plus utilisé par beaucoup d’autres qu’eux-mêmes, est le mort-gage, panacée du crédit à court terme et qu’on suit, de 1147 à 1281, par-dessus les condamnations pontificales ; des terres, des dîmes, 1 500 livres sur les revenus de Domfront qui restent en leurs mains. Le prêt aux grands du monde frappe naturellement plus, même si nous en ignorons l’intérêt : les rois anglais, Jean et Henri III, pour dégager quelque fidèle endetté, le comte de Flandre, 700 livres, pour la libération de Gérard de Mons ; après 1 225 amateurs et volume gonflent : 4 300 marcs en deux fois au duc de Bourgogne pour lui permettre de racheter quelques droits du Dauphin de Viennois, 10 000 livres à Mahaut d’Artois, en 1285, pour sa dot, des centaines de livres avant cette date aux échevinages de Péronne, de Pontoise, de Chalon, de Laon, de Chaumont, de Soissons, de Noyon, pour payer montures et sergents.

Ces experts comptables sont précieux : on leur confie des sommes au donjon de Paris, le comte de Saint-Pol pour une vente au comte d’Artois, lequel en 1269 dépose 23 000 livres en attendant le mariage de sa fille, Blanche, avec Henri de Champagne, les séquestres également. Pourquoi le roi ne suivrait-il pas cet exemple ? Probablement dès 1221, le Capétien met de l’argent à l’abri ou place au Temple de Paris le montant des reliefs féodaux qu’il encaisse ; on confiera le produit des régales au Temple en 1238, ou la garde des traités essentiels, un moment même, en 1261, les joyaux de la couronne d’Angleterre. Sur ces sommes, le roi tire au comptant, comme en 1242, les 24431 livres nécessaires à l’achèvement du monastère de Maubuisson, ou créé des rentes, la première, 6000 livres, étant à Philippe de Boulogne, en 1227. Le Temple a-t-il tenu les livres de caisse quotidiens du roi ? On l’a supposé, bien qu’après 1282, le trésor du Louvre devienne essentiel lors de la mise sur pied des finances royales ; du moins, les comptes du Temple paraissent jusqu’en 1287 et même 1304 contenir, dans leurs recettes et leurs dépenses, des éléments de comptabilité publique35.

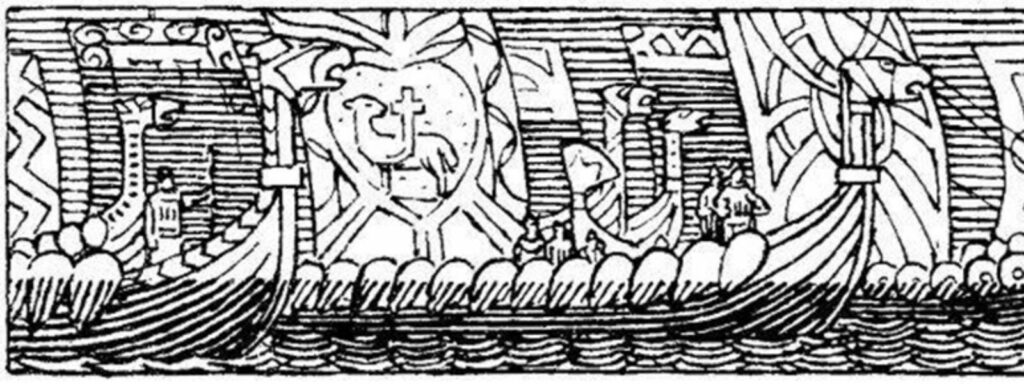

Enfin, le dernier domaine où se déploie l’activité de ces manieurs d’argent, le dernier, mais non le moindre, car c’est là peut-être plus que dans la valse des deniers que prendront racine les critiques qui submergeront au moins le Temple : les rapports avec les hommes. Ces besoins d’argent imposés pour une tâche lointaine et de moins en moins efficace, les moyens dont on usait pour les satisfaire, avec la rigueur du moine et l’arrogance du soldat, dressèrent presque partout les paysans contre leurs maîtres. Le bilan ici est presque entièrement négatif. En premier lieu, les hommes ne pouvaient pas distinguer le Templier ou l’Hospitalier de tout autre seigneur laïque : les chevaliers ont des vassaux, tiennent des fiefs ou guerroyant en fonction de leurs intérêts de famille, les uns soutenant Louis VII, les autres Henri II. Ils ne tiennent pas non plus que des commanderies plus ou moins fortifiées, mais des châteaux ou des mottes, comme les Hospitaliers en Bourgogne, les Templiers en Picardie. Bien mieux, le roi lui-même leur concède la garde d’importantes forteresses, Gisors, Neufchâtel, Neauphle, en 1180, en gage du futur mariage entre Marguerite de France et Henri le jeune, héritier d’Angleterre, sans parler de leur puissant donjon parisien. De surcroît, je l’ai dit, ils exécutent les sentences de sang, tiennent gibet, reçoivent ou vendent des hommes de corps. Quant aux droits seigneuriaux, ils les exigent avec plus de dureté que quiconque, poursuivent les arrérages, réclament aide et service sur les tenures à cens, ou de très forts droits de mutation, sous prétexte de la protection concrète et sacrée qu’ils assurent. En outre, et sans que j’ai pu approfondir ce point, je me demande si on ne leur a pas confié la charge de surveiller les communautés juives : par exemple, en 1199, la synagogue d’Orléans est placée sous leur contrôle, comme en 1286, le cimetière juif de Laxou, près de Nancy.

C’est pourquoi il ne faut pas trop s’étonner, pas plus que pour les essarts tout à l’heure, de ne point, ou du moins de mal les apercevoir dans ce qui doit être le thème majeur de notre rencontre, le peuplement. En vérité, et sauf erreur, dans la zone que j’ai parcourue, je n’ai jamais vu le Temple contribuer à une fondation d’habitat. L’Hôpital seul — et je ne m’explique pas les raisons de cette différence — semble avoir appelé des hôtes pour déficher, fumer, cultiver : encore les exemples picards sont-ils tous inclus entre 1158 et 1222, et ne touchent que six localités dont les toponymes, en outre, attestent tous que le site était déjà habité : Eterpigny (1158), Villers-l’Hôpital (1172), Fieffes (1174), Hescamps (1179), Fienvillers (1204), Halencourt (1222). Le bilan est mince.

Dresser pour finir un tableau de l’animosité croissante contre ces hommes de Dieu qui prêtent à intérêt, ces moines qui pendent, ces croisés permanents qui restent en France, ces religieux qui vendent de la viande, est facile. L’année qui suivit la mort de saint Bernard, leur protecteur, en 1154 donc, la rancœur éclate déjà sous la plume de Guillaume de Tyr ; soixante ans plus tard, Jacques de Vitry jugera les chevaliers orgueilleux, durs, convoiteux et, de surcroît, militairement inefficaces. Le roi s’inquiète : en 1221, l’année même où cependant il leur confie son argent, il recommande aux Templiers la modération, les incite à consulter les comtes avant toute action ; en 1228, le comte de Champagne procédera à une saisie, qu’un procès discutera jusqu’en 1255 ; et le roi fit de même en 1282 pour refus de payer les droits d’amortissement. Quant aux autres ordres, ils insistent sur le manque de charité de ces « faux moines » qui ferment leur porterie aux misérables, distribuent du mauvais pain à leurs sergents, repoussent toute demande des humbles et gardent les gages à rendre. Ainsi, tous les niveaux de la société, mais chaque fois sur des plans différents, s’indignent, protestent, engagent des procédures : l’Église sur les dîmes, novales ou non, les exemptions de tonlieu ou la pêche et la navigation sur les fleuves ; les seigneurs ruraux sur la capture de leurs hôtes, la concurrence déloyale, les abus de justice ou les usages abusifs ; les paysans enfin, sur le poids des tailles et des droits de mutation, les taxes au four ou au moulin, l’accès aux bois ou aux marais. Le premier procès est de 1128, le dernier de 1306 pour le Temple ; pour l’Hôpital, c’est dans ses archives un gonflement rapide des pièces de procédure : à peine 2 % avant 1190, 9 % de 1190 à 1250, 35 %, plus du tiers, de 1250 à 1310. Seule, la papauté couvre du manteau de Noé ces serviteurs étranges, les Templiers en particulier, ce qui a pu faire dire à quelques historiens que cet « ultramontanisme » avant la lettre expliquait la ruine du Temple et le sauvetage de l’Hôpital.

Ma conclusion sera brève : dans l’organisation économique de leur temps, les chevaliers ont surtout marqué par leur aptitude au commerce de l’argent, lui-même étroitement dépendant des exigences de la Règle. Partout ailleurs, leur rôle n’a rien qu’on ne retrouve chez les laïcs ou les autres communautés de moines. Etaient-ils vraiment pires que les autres ? Après tout, d’un précédent colloque, les Cisterciens ne sont pas sortis indemnes. Etaient-ils tous des brutes militaires ? En 1250, Guyot de Provins loue leur goût du beau et dit même que la commanderie de Dauges, près de Douai, est un centre de poésie. En vérité, la chute des ordres, celle du Temple en tout cas, plus exposé en France et en Angleterre que l’Hôpital, paraît provenir d’abord du désintérêt croissant, après 1225 ou 1250, à l’égard des ordres ruraux, au moment où s’élèvent les Mendiants ; sans doute aussi du mécontentement de la petite chevalerie restée laïque, dont l’animosité vigoureuse s’élève contre ces hommes qui ne sont ni des leurs, ni des moines ; enfin, dès 1260 et surtout après 1290, la fin pratique de leur mission en Orient ne peut que faire plus durement s’opposer leur rigueur et leur inutilité. Or, les rois, celui de France surtout, sont entourés de frères Mendiants, de petits chevaliers et de légistes soucieux de mettre en accord les faits et la théorie ; une pincée d’hostilité à l’égard de la Papauté, rétive à toute évolution, et c’est le drame. Nul besoin, pour cela, d’évoquer de sordides motifs financiers ou des buts religieux et ésotériques : de gardiens du Temple, les chevaliers en étaient devenus les marchands : leur chute était inévitable. C’est s’illusionner aussi que de croire l’Hôpital hors d’atteinte : certes, la bulle Ad providam Christi lui a attribué les biens (et les archives) de leurs frères ; mais le roi leva en 1312 une taxe d’amortissement exorbitante de 200 000 livres, et l’état de 1 373 montre assez que la mise au pillage débuta tout de suite au plat pays.

En somme, la « gendarmerie chrétienne », imaginée en 1125, disparut lorsque naquit celle du roi. Comme pour celle des Cisterciens, l’histoire des Templiers a pratiquement duré un siècle et demi : ils servirent au loin avec honneur, sinon toujours avec habileté, et surtout sans guère jeter un regard derrière eux. Bref éclair ! N’est-ce pas là le seul « trésor » des Templiers ?