Frédéric II, Roi de Jérusalem

Chapelle des Études et Formations pour les Chevaliers

La conférence de Rome s’étant terminée par le blâme du légat, il n’était pas question d’abandonner la croisade. Jean de Brienne obtint du pape Honorius qu’à l’avenir le roi de Jérusalem commanderait les troupes et serait le bénéficiaire des conquêtes. Honorius conçut un autre projet qui aurait pu être plein de conséquences pour le royaume : marier Isabelle, âgée de quinze ans, fille de Jean de Brienne et de Marie de Jérusalem, héritière du royaume, à Frédéric II d’Allemagne. Cette union permettrait d’assurer à la Terre Sainte la participation des troupes du Saint Empire.

Après avoir compté sur Frédéric II pour la cinquième croisade, Honorius III pensa que, malgré le retard, l’empereur apporterait tout de même un grand concours. Jean de Brienne semblait ébloui d’avoir Frédéric pour gendre, car le futur époux avait accepté ce projet avec empressement. Epousée par procuration à Tyr, au mois d’août 1225, Isabelle fut conduite par l’archevêque jusqu’à Brindisi où Frédéric l’épousa solennellement le 9 novembre 1225. À cette occasion, il exigea de Jean de Brienne qu’il lui remit le royaume. Le roi s’exécuta et reçut, en remerciement, affronts et humiliations de la part de son impérial beau-fils. Isabelle mourut en 1228, laissant un fils, Conrad IV de Hohenstaufen (Conrad II de Jérusalem).

L’appel à la croisade vint d’Égypte et non des Francs. Frédéric l’apprit par l’émir Fakhr al-din, fin 1226. Les négociations recommencèrent et durèrent jusqu’à la fin de 1227. Le sultan Al-Kâmil promit de céder Jérusalem et demanda à l’empereur de venir l’aider contre le sultan de Damas et ses alliés de Khwarizm. L’accord conclu, Frédéric envoya ses troupes au Levant, sous la direction du duc de Limbourg qui débarqua en octobre 1227. Le nouveau roi de Jérusalem tardait encore, lorsque enfin, au début de 1227, il se mit en route. Après trois jours de mer, l’empereur vira de bord. Il s’arrêta à Brindisi, prétextant une maladie.

Entre-temps, Honorius III était mort, le 18 mars 1227. Il avait été remplacé, le lendemain, par un membre de la famille de Segni qui prit le nom de Grégoire IX. Le nouveau pape, irrité des délais de l’empereur, inquiet de ses transactions avec les musulmans – cela transformait la croisade –, l’excommunia le 28 septembre 1227. Néanmoins, Frédéric continua sa route vers la Palestine. La faiblesse de l’armée causa quelques soucis à Giraud de Lausanne, patriarche de Jérusalem, et aux Maîtres du Temple et de l’Hôpital. En outre, Frédéric réussit à séduire la chevalerie franque, mais son excommunication lui enleva le concours des deux ordres qui ne le protégèrent que de loin.

La trêve avec le sultan dura jusqu’en 1230. Les Francs hésitaient à la rompre pour satisfaire les quelques seigneurs allemands sous la conduite du duc de Limbourg, qui vociféraient « tous ensemble, ou nous romprons la trêve ou nous partirons ». Matthieu Paris rapporte une lettre du patriarche qui relate les conversations des seigneurs : « Le pape vient d’excommunier tous les croisés qui ne se sont pas embarqués sur ce passage, quoiqu’il sache que la trêve dure encore, donc il veut qu’elle ne soit pas observée. » Au printemps 1228, Frédéric arriva en Orient et débarqua à Chypre, qui relevait de l’Empire puisque l’île avait été concédée par Henri VI à Amaury de Lusignan. L’empereur réveilla la haine de l’illustre et puissante famille des Ibelin et des nobles de l’île en réclamant la régence pendant la minorité du petit roi Henri Ier, en vertu des coutumes de l’Empire. Les Ibelins la refusèrent en vertu des coutumes d’outre-mer. Frédéric attira le vieux sire Jean d’Ibelin dans un banquet en compagnie de ses fils et de son frère le connétable de Chypre. Il réclama la cession de la régence. Jean sortit de cette situation sans abandonner ses droits, mais dut reconnaître la suzeraineté de l’empereur.

L’excommunication pesait toujours sur l’empereur ; en plus, il s’était attiré la haine des nobles du parti Ibelin en remettant la régence aux représentants du parti chypriote opposé aux Ibelin. Au milieu d’un ressentiment général Frédéric II débarqua enfin le 7 septembre 1228.

Il eut la chance que les deux chefs arabes Al-Kâmil et Al-Ashraf se préoccupassent plus d’enlever Damas à leur neveu Al-Hâsir que de lutter contre les Francs. Ces derniers craignaient surtout que le départ des Allemands influe sur les musulmans. Aussi se mirent- ils d’accord avec eux et rebâtirent-ils les murailles de Césarée et de Jafïa. Ils reconstruisirent également le château de Montfort qui devint la principale place de l’Ordre teutonique. Les Templiers, comme les Hospitaliers, suivaient les événements de très près et avec inquiétude, car Frédéric avait des droits incontestables sur le royaume en temps que tuteur du petit prince Conrad, son fils.

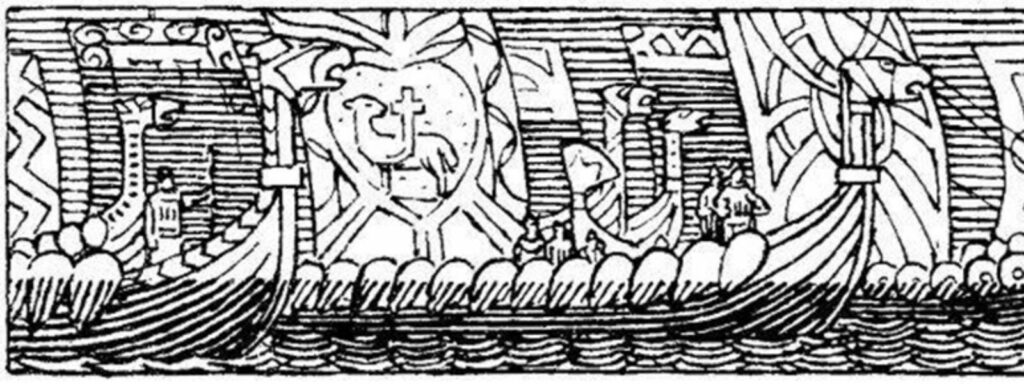

La quarantaine morale dans, laquelle le reléguait son excommunication fut aggravée par une atmosphère de réprobation générale. Les Ibelins conservaient des relations amicales avec la plupart des chevaliers, et les Templiers furent très réservés dans leurs contacts. Lorsque l’empereur-roi se dirigea vers Jaffa, où fut conclu le traité du 18 février 1229, le couvent du Temple suivit, mais de loin, ne voulant pas se mettre sous la tutelle de la bannière maudite.

Le traité signé avec les musulmans permit de nombreuses récupérations, et prolongea la trêve de dix ans. Frédéric, en signant cet accord, voyait son domaine s’agrandir, la seigneurie de Sidon retrouvait ses limites anciennes, sauf Beaufort qui restait aux teutoniques ; celle de Toron fut rendue à ses possesseurs. Le nord du royaume était pratiquement revenu à son état primitif.

Au sud, le territoire de Lydda et de Ramla était complètement cédé aux Latins, ainsi que la route du pèlerinage à Jérusalem. La ville même revint au royaume avec Bethléem. Les musulmans conservèrent toutefois leurs Lieux-Saints, la mosquée d’Al-Aqsa et le dôme de la Roche ou mosquée d’Omar. Il ne fut aucunement question que les frères du Temple, comme les chanoines du Temple, reprennent leurs anciennes possessions au pied de la Roche.

L’empereur arriva à Jérusalem le 12 mars 1229 pour se faire sacrer au Saint-Sépulcre. Sa qualité d’empereur excommunié l’empêchait d’être couronné selon la formule traditionnelle. Il n’y, eut aucune cérémonie officielle. Ayant pris la couronne royale, Frédéric se la posa lui-même sur la tête. Ce fut une levée de boucliers générale : le seul roi était le fils de l’empereur et celui-ci ne possédait aucun droit personnel sur le royaume. Le 21 mars, pendant que Frédéric terminait les négociations avec les musulmans, l’envoyé du patriarche, Giraud de Lausanne, faisait promulguer la confirmation de l’excommunication venue de Rome. Le légat du patriarche, Pierre, archevêque de Césarée, avait été chargé, en plus, de jeter l’interdit sur Jérusalem, pour protester contre le semblant de couronnement et l’entente avec l’Égypte.

L’indignation fut générale. Mais l’empereur remonta sur Acre et fit enfermer le patriarche dans son hôtel. Il attaqua la garnison des Templiers, ses pires ennemis, et essaya de s’emparer de Château-Pèlerin pour laisser son pouvoir aux seigneurs allemands et aux chevaliers teutoniques. Le commandeur de la forteresse lui fit savoir « que s’il ne s’en allait pas, ils le mettraient en un lieu d’où il ne sortirait plus. » Frédéric partit sur Acre où sa flotte allait appareiller.