Culture cistercienne

LA CULTURE DU CISTER

LES MANUSCRITS ET LES UNIVERSITÉS

Une des principales activités des abbayes était la copie de manuscrits.

Les moines blancs ne faisaient pas exception. Il existait un véritable réseau d’échange permettant aux abbayes d’obtenir les textes dont elles avaient besoin pour les copier.

Dans les grandes bibliothèques cisterciennes de Cîteaux, Claraval ou Pontigny se trouvent des bibles, des textes des pères fondateurs de l’Église, des écrivains de la fin de l’Ancien ou du début du Moyen-Âge comme Boetius, Isidore de Sevill à Alcuino et à quelques historiens comme Flavio Josefo.

On trouve plus rarement des textes d’auteurs classiques.

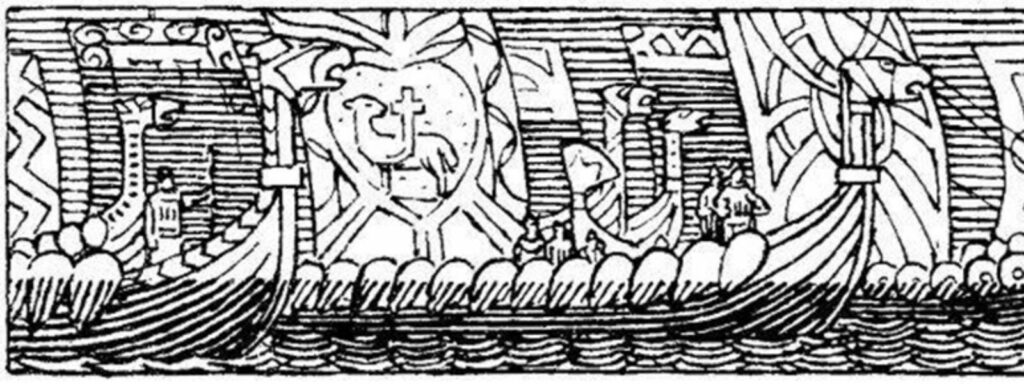

Les moines cisterciens ont développé une écriture ronde, régulière et très lisible. Initialement, les manuscrits étaient décorés avec des motifs floraux, des scènes de vie quotidienne ou de travail sur le terrain, des allégories sur le combat de la foi ou sur le mystère divin.

La Vierge est spécialement représentée.

Mais sous l’impulsion de Bernardo de Claraval, poussé par un idéal d’austérité, apparaît vers 1140 un style plus épuré qui se caractérisait par de grandes initiales peintes en clair-obscur d’une seule couleur, sans représentation humaine ou animale ni utilisation de l’or.

Les Cisterciens ont ensuite développé un style sobre, même si l’esthétique est restée.

D’autre part, ils ont souvent été très exigeants quant à la qualité des supports utilisés, comme le parchemin, et les couleurs, fréquemment obtenues à partir de pierres précieuses telles que le lapislazuli.

Au XIVe et XVe siècles, avec le développement de l’imprimerie de typographie mobile, les livres sont devenus omniprésents à l’intérieur des abbayes et les collections d’œuvres ont considérablement augmenté.

Au XVIe siècle, la bibliothèque de Clairvaux comptait 18 000 et 15 000 imprimés.

Une culture dirigée vers Dieu

L’ordre primitif n’a jamais tourné le dos à l’étude, mais il s’est d’abord intégré dans un courant d’opposition aux villes, principaux centres du savoir.

En effet, l’échange intellectuel au sein des villes permettait une abondance d’idées, dont certaines étaient aussi des provocations pour l’austérère Bernard de Clairvaux.

Les Goliardos, par exemple, critiquaient ouvertement la société tripartite et en particulier les religieux ; ils n’hésitaient pas à remettre en question le mariage en prétendant l’amour libre dans lequel la femme n’est plus une simple possession de l’homme ou une machine pas de faire des enfants.

Saint-Bernard, tout comme Pierre de Celles, un autre penseur cistercien, s’est fermement opposé aux universités naissantes ; la vie intellectuelle urbaine pouvait détourner la glorification de Dieu.

Saint Bernard et Saint Norbert étaient d’ailleurs les principaux persécuteurs d’Abelar :

Fuyez au milieu de Babylone, fuyez et sauvez vos âmes. Volez tous ensemble vers les villes de refuge (les monastères), où vous pourrez regretter le passé, vivre dans la grâce du présent et attendre avec confiance l’avenir. Vous trouverez beaucoup plus dans les bois que dans les livres. La forêt et les pierres t’apprendront plus que n’importe quel autre maître.

(Bernard de Clairvaux)

Les Cisterciens sont cependant restés aux yeux des autres ordres, y compris les Dominicains, des gens « simples» peu versés dans les studios spéculatifs.

Face à ces attaques, certaines abbayes se sont aventurées davantage dans les sciences théologiques et ont émergé des bibliothèques cisterciennes respectables, comme celle de l’abbaye de Signy et celle de Clairvaux l.

Des contacts fructueux ont été établis avec les milieux universitaires parisiens et quelques frères se sont installés à Paris pour suivre des cours de théologie.

LES UNIVERSITÉS

Avec le développement des universités, le niveau culturel a augmenté et les Cisterciens ont dû s’impliquer dans la formation de leurs jeunes moines.

Il est également devenu nécessaire de les loger dans les villes universitaires. Les moines blancs fondèrent alors des écoles à Paris, Toulouse, Metz et Montpellier.

1237

L'abbaye de Claraval fut la première à envoyer de jeunes frères étudier à Paris. Initialement ils séjournaient dans une maison du Bourg Saint-Landry, mais leur nombre a augmenté.

1247

Ils se sont installés dans le quartier de Chardonnet à Paris et deux ans plus tard ils ont commencé la construction d'une école.

1320

Grâce au soutien papal, les terres insalubres proches de la Bièvre ont été achetées et une école a été construite, racheté en 1320 par le chapitre général de l'ordre. Ce Collège des Bernardins était ouvert aux étudiants de l'ensemble de l'ordre. Initialement prévu pour accueillir vingt élèves, le Collège des Bernardins a formé, entre les XIIe et XVe siècles, plusieurs milliers de jeunes moines cisterciens, l'élite de leur ordre, venus du nord de la France, de la Flandre, de l'Allemagne et de l'Euro pour étudier la théologie et la philosophie.

1334

Jacques Fournier, ancien élève du Collège Saint-Bernard, doctorat en théologie vers 1314, devient pape à Avignon sous le nom de Benoît XII.

1335

Benoît XII. l'ancien abbé de Fontfroide a promulgué en 1335 la Constitution Fulgens sicut Stella Matutina ou Bénédictine qui régissait les relations entre l'ordre et les études intellectuelles.

Les monastères de plus de quarante frères devaient envoyer deux de leurs membres dans les collèges de Paris, Oxford, Toulouse, Montpellier, Bologne ou Metz.

Les Cisterciens se sont intégrés aux exigences du royaume de la scolastique.

À l’époque moderne, la culture humaniste a conquis les monastères, provoquant l’opposition des principaux défenseurs de la réforme du XVIIe siècle.

Ainsi, au XVIIIe siècle, « de nombreux novices et moines vont étudier dans les universités et, d’une manière générale, les religieux se donnent à la lecture »