L’Ordre des Pauvres Chevaliers du Temple de Jérusalem

Un chevalier est vraiment un chevalier courageux, et sécurisé de tous côtés, car son âme est protégée par l’armure de la foi, tout comme son corps est protégé par l’armure de l’acier.

Bernard de Clairvaux

Il est donc doublement armé, et ne doit craindre ni démons ni hommes.

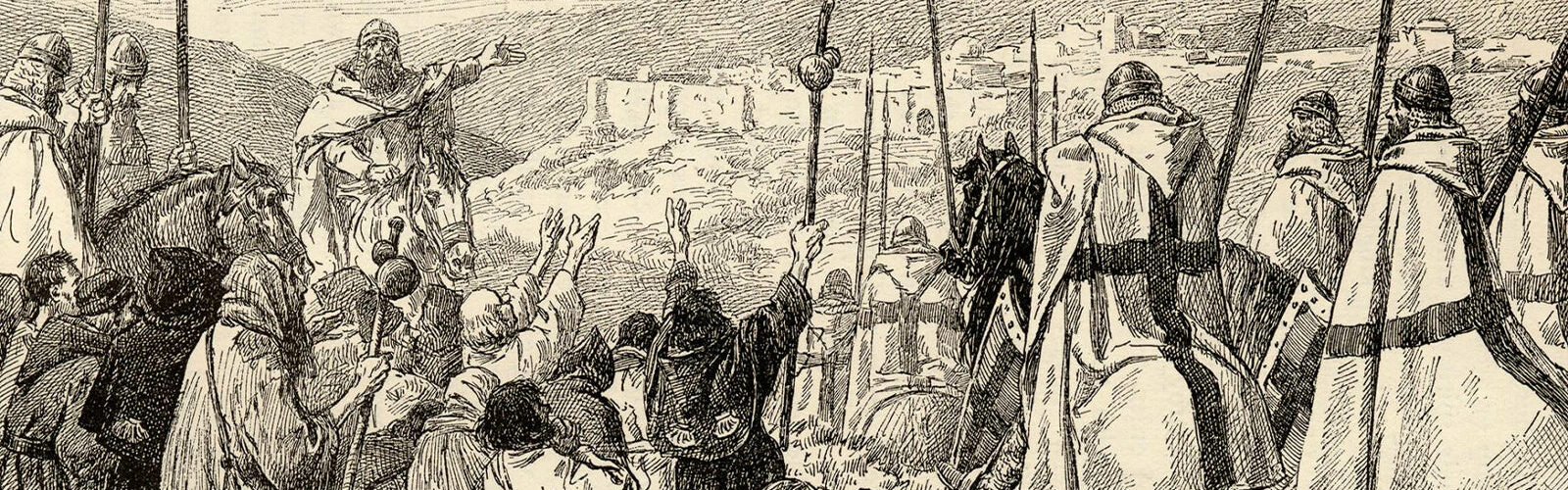

Tout commence dans les années qui suivent la première croisade en Terre Sainte (1096–1099). Malgré la prise de Jérusalem par les croisés (le 15 Juillet 1099), la sécurité des pèlerins n’est pas assurée. Entre les brigands locaux et les croisés aux buts peu louables, les pèlerinages deviennent parfois tragiques.

Hugues de Payns (Hugues de Payens, de la Maison des comtes de Champagne) et Geoffroy de Saint-Omer vivant sous la Règle des chanoines de saint-Augustin choisissent d’assurer la garde du défilé d’Athlit, le chemin d’accès le plus dangereux pour les pèlerins. Ce dernier deviendra plus tard le Château-pèlerin. Et c’est en 1118 que l’Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ voit le jour …

Revenant près des Lieux Saints, Baudoin II, roi de Jérusalem, leur octroie une partie de son palais, à l’emplacement du Temple de Salomon. Ils deviennent alors très rapidement les Chevaliers du Temple ou Templiers du fait de cet emplacement symbolique (bâti en 961 avant Jésus-Christ, le Temple de Salomon fut détruit par les Chaldéens en 587 avant Jésus-Christ, reconstruit et définitivement détruit en 135 par l’empereur Hadrien).

Ils se font alors assister par sept autres chevaliers français : André de Montbard (neveu de Saint-Bernard), Gondemare, Godefroy, Roral, Payen de Montdésir, Geoffroy Bisol et Archambaud de Saint-Agnan. L’Ordre du Temple prend forme en 1119 par ces neuf chevaliers désirant protéger les chrétiens en pèlerinage à Jérusalem.

C’est au concile de Troyes (14 Janvier 1128), à la demande de Saint-Bernard (Bernard de Clairvaux) que l’Ordre est véritablement créé. L’Éloge de la Nouvelle Milice est un témoignage capital de l’importance de Saint-Bernard dans la création de l’Ordre du Temple. Il aurait lui-même écrit la Règle qui régit le fonctionnement complet de l’Ordre.

C ‘est seulement en 1147 que le pape octroie la croix pattée rouge aux Templiers. Auparavant, les chevaliers étaient seulement vêtus d’un manteau blanc et les sergents d’un manteau brun. Cette croix est cousue sur l’épaule gauche de leur vêtement. De nombreux dessins ou illustrations sont trompeurs à ce sujet … De plus, chaque époque a adapté leur apparence à son style : le 17e siècle, par exemple présente le grand maître avec un chapeau, portant une plume d’ornement, ce qui semble plutôt anachronique au temps des croisades !

Pendant près de deux siècles, les Templiers vont accroître leur aura pour revenir en Occident en 1291 après le chute de Saint-Jean d’Acre. Leur mission de protection des pèlerins avait bien évolué et de nombreuses dérives eurent lieu. La prise d’Ascalon (Août 1153) est un exemple de l’ambition de certains grands maîtres à l’égard du pouvoir temporel. Le grand maître en fonction, Bernard de Trémelay, avait en effet cherché à bloquer l’entrée aux autres Francs dès l’ouverture d’une brèche dans les murs de la ville pour laisser le champ libre aux chevaliers du Temple … Leur lutte continue avec les Chevaliers de l’Hopital provoque souvent des tensions dans les camps des croisés et ne facilite pas la cohésion des Francs en Terre Sainte. Leur retour ne pouvait pas plaire à tout le monde, d’autant plus que l’Ordre du Temple ne faisait que s’enrichir au fil du temps : donations, achats, intérêts des prêts accordés, … tout semblait donner à l’Ordre une puissance lui permettant de bouleverser l’organisation féodale …

Philippe IV « le Bel », envieux vis-à-vis des Templiers, du fait de leurs richesses et de leur puissance a cherché par plusieurs moyens à les utiliser à ses fins. Cherchant au départ à en devenir le grand maître tout en restant roi de France, il joua un jeu de trahison qui finit par l’arrestation, le Vendredi 13 Octobre 1307 au matin, de tous les Templiers du royaume. Les Templiers étaient devenus trop puissants et ils menaçaient de dépasser les rois en fonction. Banquiers (Henri III d’Angleterre, Saint-Louis, Philippe II « Auguste », … y firent appel), milices protectrices, ils avaient pourtant bien aidé Philippe IV « le Bel » en le protégeant par exemple des émeutes à Paris qui faillirent lui coûter la vie !

Un procès inique suivra cette arrestation bien orchestrée. Pendant sept années, les Templiers en liberté chercheront à se justifier auprès du pape, le seul à qui ils devaient théoriquement des comptes. Menacé par Philippe IV « le Bel » et ses sbires, ce dernier ne les écoutera souvent même pas ! Le 22 Mars 1312, le pape Clément V abolit l’Ordre du Temple.

Le 11 Mars 1314, Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay furent livrés aux flammes d’un bûcher dressé dans l’île de la cité de Paris. Jacques de Molay, dernier grand maître du Temple (et vingt-deuxième) lança alors l’anathème «Clément, juge inique et cruel bourreau, je t’assigne à comparaître, dans quarante jours, devant le tribunal de Dieu ! Et toi aussi, roi Philippe !». De fait, Clément V et Philippe IV « le Bel » moururent respectivement le 20 Avril et le 29 Novembre de la même année …

Nombreux sont les mouvements sérieux ou non qui se sont attribués l’héritage des Templiers et ce thème est figure parmi ceux qui ont suscité le plus thèses et antithèses : le trésor des Templiers, l’ésotérisme des Templiers, la puissance des Templiers, … tous les ingrédients semblent rassemblés pour déchaîner les passions et les extrapolations parfois osées !

La Règle de l’Ordre du Temple

Dès la création de l’Ordre, l’établissement d’une règle était nécessaire pour officialiser et légaliser l’arrivée des Templiers, ordre de moines-soldats au milieu de la société médiévale de ce début de

12e siècle. Le pape Honorius II et Bernard de Clairvaux voulaient instaurer une force militaire permanente dans les nouveaux royaumes francs, pour palier aux retours des croisés en Europe.

En janvier 1128, un concile se réunit à Troyes en Champagne et sur base des travaux de Saint Bernard, il octroie une règle primitive à l’Ordre. Cette règle initiale, dite « Règle Latine » a été traduite, adaptée, réformée et complétée au fil des ans par la publication des « Retraits« .

La règle est divisée en plusieurs parties :

Nous vous présentons ici la règle de l’Ordre du Temple selon la traduction de M. de Curzon et d’après le livre de Laurent Daillez : « Les Templiers et les Règles de l’Ordre du Temple »

L’organisation et la hiérarchie de l’Ordre du Temple

L’organisation, le fonctionnement et la structure hiérarchique de l’Ordre sont relatés en détail dans la Règle initiale et dans les Retraits, articles ajoutés au fur et à mesure de l’existence de l’Ordre, dont beaucoup sont l’œuvre de Bertrand de Blanchefort.

Territorialement, l’Ordre du Temple était divisé en plusieurs provinces dont le nombre a fluctué au fil des ans. Généralement, la littérature prend en compte 21 provinces de l’Ordre:

- France, Poitou, Auvergne, Provence, Bourgogne

- Portugal, Castille, Aragon, Valence

- Sicile et les Pouilles, Rome, Toscane et Lombardie

- Angleterre, Allemagne, Hongrie, Pologne et Tchéquie

- Jerusalem, Tripoli, Antioche, Chypre, Petite Arménie

La hiérarchie de l’Ordre se composait de :

- Le Maître : Le rôle du maître, ainsi que son pouvoir sont relativement restreints. Il est la figure de proue de l’Ordre, mais il ne peut rien faire seul. Il a un rôle de représentation et se contente de signer les documents qui lui sont soumis par le chapitre général. C’est au cours des réunions du chapitre général que le maître et les membres du chapitres décident de tout ce qui concerne l’Ordre. Toute décision doit être approuvée par l’ensemble du conseil.Il est élu par un conseil, composé de douze frères (8 chevaliers et 4 sergents) et d’un frère chapelain. Les membres de ce conseil sont désignés par l’ensemble des dignitaires et des commandeurs de Terre Sainte à la mort du précédent maître.

- Le Sénéchal :Deuxième personnage le plus important de l’Ordre, malgré que son rôle se joue dans l’ombre du Maître. Sa fonction essentielle est de le remplacer lorsque celui-ci s’absente.

- Le Maréchal du Couvent du Temple : Il est le chef militaire de l’Ordre. En campagne, même le maître de l’Ordre doit se plier aux décisions du Maréchal du Couvent. Il est aussi responsable de la garde du gonfanon baussant. Il veille aussi à ce que les frères de l’Ordre aient leur matériel de combat en bon état.

- Le Commandeur de la Terre de Jérusalem : Quatrième personnage en ordre d’importance dans l’Ordre, il en est le trésorier. C’est lui qui gère tout l’argent des commanderies d’Europe et qui s’occupe des fournitures.

- Le Commandeur de la Cité de Jérusalem : Il est aussi le frère hospitalier de l’Ordre. Il s’occupe donc des malades et des blessés, et en campagne, c’est à lui que revient la charge de faire garder la Vraie Croix.

- Les Commandeurs des Terres de Tripoli et d’Antioche : Ils sont les représentants du maître dans ces provinces. Ils ont les mêmes droits et prérogatives que ce dernier, lorsque celui-ci n’est pas présent physiquement dans leur province. Tout comme le maître, ils sont secondés par des chevaliers, comme le maréchal de la Terre d’Antioche par exemple…

- Les Commandeurs des autres Provinces : Ils ont le même statut que les frères précédents, exception faite que leurs provinces ne sont pas des terres en « Guerre », ils n’ont donc pas de maréchaux pour les seconder.

- Le Frère Drapier : Il est le responsable d’une partie de la logistique de tous les frères de l’Ordre. C’est à lui qu’incombe le devoir de fournir vêtements, pièces de literie, chaussures,… à tous les frères de l’Ordre. C’est aussi lui qui prend les habits séculiers d’un nouveau frère et qui prépare la robe et le manteau pour la cérémonie de prise d’habit.

- Les Frères Chevaliers Commandeurs des Maisons : Ils étaient simplement responsables de leur maison, c’est-à-dire, commanderie, forteresse, casal,…. Ils devaient rendre compte en tout au Commandeur de la Terre ou de la Province.

- Le Commandeur des Chevaliers : Il y a plusieurs commandeurs des chevaliers. Ils sont en fait des lieutenants du Maréchal du Couvent. L’un d’entre eux, placé sous le commandement direct du Commandeur de la Cité de Jérusalem, commande aux chevaliers laïcs qui servent à terme dans l’Ordre.

- Le Turcoplier : Il commandait aux turcoples (troupes indigènes), c’est à dire des habitants de Terre Sainte qui s’engageaient dans l’Ordre et qui servaient le plus souvent comme cavalerie légère et d’éclaireurs. Le Turcoplier commandait également les frères sergents lorsqu’on était en campagne.

- Le Sous-Maréchal : Comme son nom l’indique, il est sous le commandement du maréchal du Couvent. C’est lui qui garde le Gonfanon plié jusqu’au début de la bataille. A ce moment, c’est le Maréchal qui s’en empare et qui le brandit. En dehors des campagnes, il commande aux Frères de Métier. C’est aussi lui qui doit fournir en menu matériel les frères de l’Ordre.

- Le Gonfanonier : Il commande aux écuyers. En campagne, il garde un gonfanon de réserve roulé autour de sa lance.

- Le Commandeur de la Voûte d’Acre : C’est un trésorier particulier. C’est lui qui administre tous les biens de l’Ordre qui sont débarqués des bateaux à leur arrivée dans le port d’Acre.

Livre de Saint-Bernard aux Chevaliers du Temple

Louange de leur Nouvelle Milice

AVERTISSEMENT

- Dans les anciens manuscrits le livre suivant a pour titre: «Prologue de saint Bernard, abbé, sur le livre aux chevaliers du Temple. » Et après le prologue on lit: «Chapitres à la louange de la nouvelle. milice ! » Il y en a treize, comme dans nos éditions où nous avons conservé les titres d’après la pensée même de l’auteur.

- Geoffroy en parlant de ce livre, dans sa Vie de saint Bernard, livre III, chapitre VIII, l’appelle « Discours d’exhortations aux chevaliers du Temple,» et ajoute «que nul ne fut plus fidèle que saint Bernard à recommander et à rendre facile par ses conseils une vie pieuse, quelque carrière qu’on eût embrassée. » On peut donc donner à ce livre le titre suivant: Livre aux chevaliers du Temple, sur la louange de leur nouvelle milice.

- Quoique le prologue de ce livre soit adressé seulement « à Hugues, soldat du Christ et maître de la milice du Christ, » il n’en est pas moins destiné au grand maître de cette milice et à tous ses membres.

- On les a appelés chevaliers du Temple parce que le roi Baudoin leur donna, dans le principe, un logement près du Temple de Jérusalem, au rapport de Guillaume de Tyr qui, dans son livre XII, chapitre VII, rapporte leur création à l’année 1118.

« Dans la même année, quelques nobles chevaliers, hommes dévoués à Dieu et animés de sentiments religieux se consacrèrent au service du Christ, et firent profession, entre les mains du patriarche, de vivre à jamais, ainsi que les chanoines réguliers, dans la chasteté, l’obéissance et la pauvreté. Les premiers et les plus distingués d’entre eux furent deux hommes vénérables, Hugues des Païens et Geoffroy de Saint-Omer. Comme ils n’avaient ni église, ni résidence fixe, le roi leur concéda, pour un certain temps, un logement dans le palais qui est situé auprès du temple du Seigneur, du côté du midi… Lorsqu’ils firent leur première profession, il leur fut enjoint, par le seigneur patriarche et par les autres évêques, de travailler de toutes leurs forces et pour la rémission de leurs péchés, à protéger les routes et les chemins et de s’appliquer à défendre les pèlerins contre les attaques ou les embûches des voleurs et des maraudeurs. » Telle fut l’origine des chevaliers du Temple qui eurent pour premier maître Hugues des Païens, ainsi que le rapporte Guillaume de Tyr lui-même, dans son chapitre vingt-sixième, livre XIII.

- C’est à ce même Hugues, prieur de la milice sainte, qu’est adressée la seconde lettre de Hugues, prévôt de la Grande-Chartreuse, et que saint Bernard a dédié le livre suivant : il ne faut pas le confondre avec un autre Hugues qui fut comte de Champagne avant de se faire templier, comme on le voit par la lettre trente et unième de saint Bernard qui est adressée à ce dernier.

- Hugues des Païens, premier grand maître de la milice sainte, eut pour successeur en 1136, un soldat aussi distingué que brave, aussi noble par ses moeurs que par sa naissance, nommé Robert de Bourgogne, originaire d’Aquitaine, comme on peut le voir dans Guillaume de Tyr, livre XV, chapitre VI, qui parle encore de lui au commencement du livre XVII.

- Il paraît que ce fut Evrard qui succéda à Robert; Pierre le Vénérable lui écrivit une lettre qui est la vingt-sixième du livre VI.

- On n’est pas d’accord sur l’époque où saint Bernard écrivit cet opuscule. Il est certain pourtant qu’il le composa dans un temps où l’ordre des Templiers était déjà nombreux, comme le prouvent ces paroles : « Pendant que ces choses se passent à Jérusalem, l’univers entier sort de sa léthargie; les îles écoutent, les peuples les plus lointains prêtent l’oreille, l’Orient et l’Occident bouillonnent, la gloire des nations déborde comme un torrent, on dirait un fleuve au cours impétueux qui réjouit la cité de Dieu.

- Mais ce qu’il y a de plus consolant et de plus avantageux, c’est que la plupart de ceux qu’on voit, de tous les pays, accourir chez les Templiers, étaient autrefois des scélérats, etc. »

Or, avant le concile de Troyes, en 1127, les chevaliers du Temple n’étaient encore qu’au nombre de neuf, comme nous le verrons bientôt par le récit de Guillaume de Tyr. Il n’est donc pas probable qu’il ait été écrit avant l’année 1132; mais il est certain qu’on en doit placer la date avant 1136, époque où Robert succéda à Hugues des Païens en qualité de grand maître.

- Mais ce qu’il y a de plus consolant et de plus avantageux, c’est que la plupart de ceux qu’on voit, de tous les pays, accourir chez les Templiers, étaient autrefois des scélérats, etc. »

Or, avant le concile de Troyes, en 1127, les chevaliers du Temple n’étaient encore qu’au nombre de neuf, comme nous le verrons bientôt par le récit de Guillaume de Tyr. Il n’est donc pas probable qu’il ait été écrit avant l’année 1132; mais il est certain qu’on en doit placer la date avant 1136, époque où Robert succéda à Hugues des Païens en qualité de grand maître.

- Albert le Mire imprima la règle des Templiers sur un manuscrit de l’abbaye de Saint-Victor, et la plaça dans la Chronique de Cîteaux, parce qu’elle fut « écrite, dit-il, par saint Bernard, abbé de Clairvaux, comme on peut le voir dans le prologue. »

Elle est distribuée en soixante et douze chapitres comme la règle de Saint-Benoît dont elle est tirée en grande partie et presque mot pour mot. Voici sous quel titre elle est inscrite en tête du prologue: Règle des pauvres soldats du Christ et du temple de Salomon.

Manrique, à l’année 1128, chapitre second, attribue, de même que le Mire, cette règle à saint Bernard, et il en donne pour preuve deux passages du prologue dont le premier est ainsi conçu : « Bien que certainement un nombre considérable de religieux Pères donne de l’autorité à mes paroles, je ne dois pourtant point passer sous silence ceux qui se trouvaient présents et qui donnèrent leur avis, moi, Jean Michel, qui ai eu l’honneur, par une faveur du Ciel, d’écrire cette page par l’ordre du concile et du vénérable abbé de Clairvaux à qui ce soin revenait et avait été confié. »

- Or, ces paroles ne signifient pas que saint Bernard ait composé une règle pour les chevaliers du Temple, mais qu’il se déchargea de ce travail sur Jean Michel. On ne peut pas non plus conclure autre chose de ces autres paroles qu’on lit après la liste des Pères du concile de Troyes : «Le grand maître de cette milice, nommé Hugues, était aussi présent; il avait avec lui quelques-uns de ses religieux, entre autres, les frères Geoffroy, Rovalle, Gaufrède, Bisol, Païen de Mont-Désir, Archambaud de Saint-Aignan.»

Le grand maître Hugues avec les susdits frères fit connaître aux pères nommés plus haut, le genre de vie et l’observance de l’humble commencement de son ordre militaire dont celui qui a dit: « C’est moi qui suis le principe, moi qui vous « parle, » est le premier fondateur. Il plut donc au concile que ce projet, après avoir été soigneusement examiné, considéré et passé à la lime des saintes lettres, approuvé par le Pape de Rome et le Patriarche de Jérusalem et accepté par le chapitre des pauvres compagnons d’armes du temple de Jérusalem , fût mis par écrit et observé à la lettre. » - Ces paroles prouvent seulement que les Pères du concile de Troyes décidèrent que la règle des Templiers serait faite de leur consentement et après qu’on aurait consulté le souverain Pontife et le Patriarche de Jérusalem, mais ne disent nullement que saint Bernard en soit l’auteur.

- Bien plus, Albéric de Trois-Fontaines, de l’ordre de Cîteaux, dit qu’on donna aux Templiers la règle de saint Augustin; d’où vient que dans le Monasticon anglicanum, on les place parmi les religieux qui suivent la règle de ce Père.

- Or il serait bien étonnant qu’Albéric de Trois-Fontaines, abbaye de l’ordre de Cîteaux peu éloignée de Clairvaux, eût ignoré que la règle des Templiers fût de saint Bernard et leur en eût attribué une autre à une époque où vivaient encore des Templiers du temps de saint Bernard.

- D’après Guillaume de Tyr, livre XII, chapitre VII, « les Templiers, avant le concile de Troyes, n’étaient qu’au nombre de neuf; on institua une règle pour les nouveaux religieux et on leur assigna un costume qui fut le vêtement blanc, en vertu des ordres du seigneur pape Honoré et du seigneur Étienne, patriarche de Jérusalem. Jusqu’alors ils n’avaient eu d’autres vêtements que ceux que le peuple portait à cette époque. Dans la suite et sous le pontificat du seigneur pape Eugène, à ce qu’on rapporte, ils commencèrent à faire attacher à leurs manteaux des croix faites de drap rouge que les chevaliers et les frères inférieurs appelés servants portaient également. Leurs affaires ont si bien prospéré qu’ils ont en ce moment, dit Guillaume de Tyr, dans leur couvent environ trois cents chevaliers, tous revêtus du manteau blanc, sans compter les frères servants.»

- Nous concluons de ces paroles que la règle des Templiers, attribuée à saint Bernard, ne fut écrite que postérieurement au temps où vivait cet auteur, d’autant plus qu’au chapitre XXI, on lit que « plusieurs faux frères, venus d’au delà des monts, se donnaient le titre de chevaliers du Temple et que, entre autres abus qui s’étaient glissés parmi les Templiers eux-mêmes, faute de soin et de vigilance de la part de leur chapitre, il s’en trouvait plusieurs qui méritaient plus particulièrement d’être réprimés. »

Un de ces abus « d’où résultaient des maux insupportables, c’est que jadis les servants et les écuyers portaient aussi l’habit blanc.» - Les Templiers n’eurent point de chapitre général avant le concile de Troyes, et, avant cette époque, ils n’eurent point un costume particulier, et s’habillaient comme tout le monde: ce fut ce concile qui leur prescrivit l’habit blanc que les frères lais ne pouvaient porter.

Il est de toute évidence, d’après cela, que leur premier chapitre général est de beaucoup postérieur au concile de Troyes. - Le septième chapitre non-seulement n’approuve pas, mais blâme même « l’usage d’assister debout à l’office divin » et décide qu’on l’entendra assis, ce qu’il ne croit certainement jamais venu à l’esprit de saint Bernard.

- Le cinquante-sixième chapitre règle « que les chevaliers ne continueront plus à avoir de soeurs avec eux,» ce qui montre assez que l’ordre n’était pas nouveau.

Mais je laisse à d’autres le soin de décider si l’auteur de cette règle fut Jean Michel. Il est un point encore que je crois digne de remarque, c’est qu’au chapitre XVI, il est parlé de la « collation » qui doit remplacer le souper aux jours de jeûne.

Alain Ménard

Grand Prieur Général