Le 6 août

6 août 1284 : La Corse devient génoise

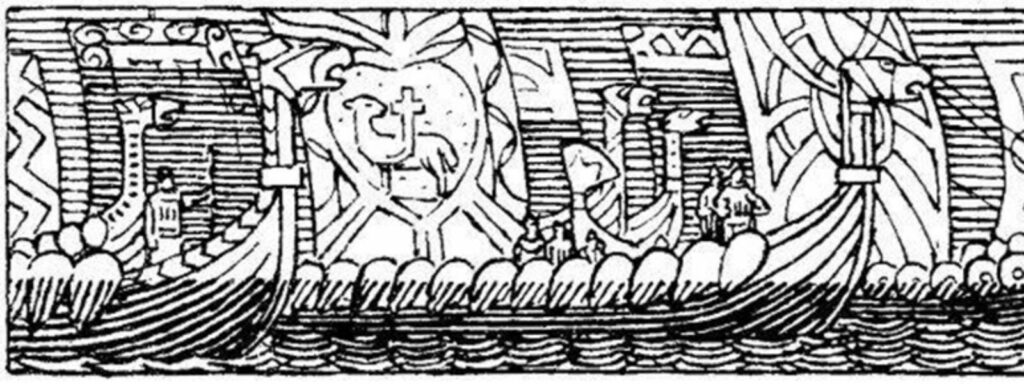

La bataille de La Meloria, entre Gênes et Pise

Le 6 août 1284, près de la petite île de La Meloria, au large de Livourne, la flotte de Pise est complètement anéantie par celle de Gênes. C’est l’une des plus grandes batailles navales du Moyen Âge avec près de deux cent galères engagées et dix mille victimes du côté pisan.

Cette bataille de Meloria consacre la suprématie de la République de Gênes sur la Méditerranée occidentale. Pise, de son côté, tombe sous l’influence de Florence, sa rivale en Toscane.

La rivalité entre les cités italiennes a des conséquences importantes pour une île oubliée, la Corse.

Territoire pontifical en vertu d’une donation qui aurait faite par Pépin le Bref au pape Étienne II en 754, l’île passe de la tutelle de Pise à celle de Gênes sans cesser d’appartenir officiellement au Saint-Siège. Mais sous l’administration génoise, sa situation tend à se dégrader…

Elle est divisée en deux régions administratives séparées par la chaîne montagneuse centrale : l’En-Deçà-des-Monts (capitales : Bastia et Calvi) et l’Au-Delà-des-Monts (capitale : Ajaccio). Ces régions recoupent les limites des départements institués par la Révolution en 1793, le Golo et le Liamone, ainsi que des départements institués par la Ve République en 1976 : la Haute-Corse et la Corse du Sud. Elles sont elles-mêmes subdivisées en 90 pièvi (ou piéves), l’équivalent des cantons actuels ; chaque pièva correspond à peu près à une vallée.

6 août 1806 : Fin du Saint Empire Romain Germanique

Le 6 août 1806, dans l’indifférence générale, l’empereur d’Autriche François Ier déclare renoncer à la dignité d’empereur du Saint Empire Romain Germanique fondé par Otton Ier près de mille ans auparavant.

C’est l’ultime conséquence des traités de Lunéville et de Presbourg, consécutifs l’un et l’autre des défaites des Habsbourg face aux offensives françaises.

Le Saint Empire et la carte de l’Allemagne issue des traités de Westphalie avaient déjà été très largement remaniés suite au recez (procès-verbal) imposé à la Diète germanique par le Premier Consul Napoléon Bonaparte le 25 février 1803.

Entrevoyant la disparition prochaine du Saint Empire, l’empereur François II de Habsbourg regroupe sous l’appellation d’empire les États héréditaires de la famille des Habsbourg-Lorraine – les seuls sur lesquels il ait une autorité réelle. Le 11 août 1804, il s’attribue officiellement le titre d’empereur d’Autriche et roi de Bohème et de Hongrie sous le nom de François Ier.

6 août 1682: Naissance de Louis de Bourbon (Le Petit Dauphin)

Il est le premier prince à naître à Versailles, où la Cour venait de s’installer.

Enceinte de plusieurs mois, la dauphine avait passé une nuit sans sommeil dans une chambre bruyante et empestant la peinture, d’où elle entendait les ouvriers travailler, avant de s’installer chez Madame Colbert pour achever sa grossesse sereinement

Louis de Bourbon

Le Petit Dauphin

Dynastie: Maison de Bourbon

duc de Bourgogne (6 août 1682 – 14 avril 1711)

Chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit

Dauphin de France

14 avril 1711 — 18 février 1712

(10 mois et 4 jours)

Titulature

1682-1711: Son Altesse royale le duc de Bourgogne

1711-1712: Son Altesse royale le Dauphin

Alors que le père Claude-François Ménestrier, expert en héraldique, militait pour que Louis portât pour armes un écartelé de France et de Bourgogne ancien, Louis XIV décida que son petit-fils ne porterait que l’écu de France; fils aîné du fils aîné, ce prince n’était pas obligé par traité d’écarteler ses armes avec celles de France; Louis duc de Bourgogne porta le simple écu de France sous une couronne ouverte de prince du sang, jusqu’au jour où le Grand Dauphin mourut et où le roi décida qu’il deviendrait dauphin à son tour, portant les armes delphinales.Hervé Pinoteau, La symbolique royale française, Ve – XVIIIe siècle, P.S.R. éditions, 2004, p. 518.

Né le 6 août 1682 au château de Versailles.

Ondoyé le jour de sa naissance dans la chambre de sa mère, en fait celle de Madame Colbert où la dauphine s’est installée, par Emmanuel-Théodose de La Tour d’Auvergne, Cardinal de Bouillon, et par Nicolas Thibault, curé de l’église Saint-Julien de Versailles, en présence du roi Louis XIV et de Philippe d’Orléans.Registre des baptêmes (1682) de l’église Saint-Julien de Versailles, Archives départementales des Yvelines

Baptisé Le 18 janvier 1687, le même jour que ses deux frères Philippe et Charles, Louis est baptisé par l’évêque d’Orléans et premier aumônier du roi Pierre du Cambout de Coislin dans la chapelle royale du château de Versailles, en présence de François Hébert, curé de l’église Notre-Dame de Versailles.

Son parrain est le roi Louis XIV et sa marraine est « Madame », Élisabeth-Charlotte de Bavière.Registre des baptêmes (1687) de l’église Notre-Dame de Versailles, Archives départementales des Yvelines

Décédé le 18 février 1712 au château de Marly à l’âge de 29 ans

Parents

Louis de Bourbon, dauphin de France 1661-1711

Maria-Anna von Wittelsbach, Prinzessin von Bayern 1660-1690

(fiançailles célébrées le 7 décembre 1697 en la chapelle royale du château de Versailles)

Marié le 7 décembre 1697 dans la chapelle royale du château de Versailles avec Marie-Adélaïde de Savoie (Marie-Adélaïde di Savoia), duchesse de Bourgogne (1685 † 12 février 1712), fille de Victor-Amédée II, duc de Savoie

(témoins: Louis XIV le Grand de Bourbon, roi de France 1638-1715, Pierre-Armand du Cambout de Coislin 1636-1706)

Ils eurent trois enfants:

Louis de France (25 juin 1704 † 13 avril 1705), duc de Bretagne,

Louis de France (8 janvier 1707 † 8 mars 1712), duc de Bretagne puis dauphin de France,

Louis de France (15 février 1710 † 10 mai 1774), duc d’Anjou, futur Louis XV le Bien-Aimé

Filleul: Louis de Beauvilliers 1690-1705

Filleule: Marie Louise Adélaïde de Rouvroy 1689-1723

Filleul: Louis de Mailly, marquis de Nesle 1689-1764

Filleul: Louis-Charles de Bourbon, comte d’Eu 1701-1775

Filleul: Louis de Pardaillan de Gondrin, duc d’Antin 1707-1743

Filleul: Louis Vigor Mercier de Saint-Vigor 1709-1785

Filleul: Louis, duc d’Orléans 1703-1752

1692: Témoin au mariage de Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine 1670-1736 et de Anne Louise de Bourbon-Condé, duchesse du Maine 1676-1753

06 août 1682: Naissance de Louis de Bourbon (Le Petit Dauphin) Louis_31

Le duc de Bourgogne (à droite) avec son grand-père Louis XIV, son père le Grand Dauphin et son fils le duc de Bretagne, accompagné de sa gouvernante

Louis était l’héritier en seconde ligne de son grand-père paternel Louis XIV; il succéda à son père comme dauphin après la mort de ce dernier en 1711. Mais sa femme Marie-Adélaïde de Savoie et lui tombèrent malades et moururent à six jours d’intervalle d’une épidémie de rougeole3, entre le 12 et le 18 février 1712. Leur fils aîné, Louis, duc de Bretagne, succomba à la même maladie le 8 mars suivant. Seul survécut leur plus jeune fils, le duc d’Anjou, alors âgé de deux ans seulement, et qui devint le roi Louis XV en 1715.

En ce qui concerne son caractère physique, Élisabeth-Charlotte de Bavière Registre des baptêmes (1687) de l’église Notre-Dame de Versailles, Archives départementales des Yvelines écrit de lui dans ses correspondances ceci: « Le duc de Bourgogne est en outre tout de travers, il a une jambe beaucoup plus courte que l’autre, si bien que, quand il veut se tenir debout, le talon d’un de ses pieds est en l’air et il ne touche le sol qu’avec les doigts de pieds…. »

Duc de Bourgogne

Jeune prince violent et arrogant qui ne respectait personne, le duc de Bourgogne devint, grâce aux longs efforts de son tuteur Fénelon (le futur archevêque de Cambrai), un homme d’une grande dévotion.

Dès 1702, à l’âge de vingt ans, il fut admis par son grand-père Louis XIV au Conseil d’en haut et initié aux secrets d’État concernant la religion, la diplomatie et la guerre, mais il montra peu d’habileté à la guerre et n’éprouva que des revers dans la campagne de 1708, qu’il fit en Flandre avec l’assistance du duc de Vendôme, et dans laquelle il eut à combattre Eugène de Savoie et le duc de Marlborough (déroute d’Audenarde).

Sous l’influence du parti dévot, le duc de Bourgogne était entouré d’un cercle de personnes, connu comme la faction de Bourgogne, constitué surtout de son ancien précepteur Fénelon (qui composa pour lui ses Fables et son Télémaque), de son ancien gouverneur, du duc de Beauvillier, du duc de Chevreuse (le gendre de Colbert) et du duc de Saint-Simon (l’auteur de fameux mémoires historiques).

Ces aristocrates de rang élevé étaient des réformateurs qui souhaitaient un retour à une monarchie moins absolue où des conseils et des organismes intermédiaires entre le roi et le peuple, constitués uniquement de représentants de la vieille noblesse (et non plus de membres de le noblesse de robe comme ceux qu’avaient nommés Louis XIV)

qui « assisteraient » le roi dans l’exercice du pouvoir gouvernemental. Il y avait là cet idéal utopique d’une monarchie contrôlée par l’aristocratie (laquelle s’autoproclamait représentante du peuple) et décentralisée (de larges pouvoirs seraient accordés aux provinces). C’est la politique que le duc de Bourgogne aurait probablement appliquée s’il était devenu roi.

La mort prématurée du duc de Bourgogne, emporté au château de Marly par la rougeole qui avait tué son épouse six jours plus tôt (on crut à tort qu’il avait été empoisonné), ruina les espoirs de sa faction et d’ailleurs la plupart de ceux qui en faisaient partie moururent bientôt à leur tour de mort naturelle. Pourtant, la Régence, qui commença en 1715, mit en pratique certaines de leurs idées, avec la création de ce qu’on appelait la polysynodie; mais celle-ci, ayant rapidement montré ses limites, fut abandonnée dès 1718 et on en revint à la monarchie absolue dans le style de Louis XIV.

Son cœur fut porté à la chapelle Sainte-Anne (nommée la « chapelle des cœurs » renfermant les cœurs embaumés de 45 rois et reines de France) de l’église du Val-de-Grâce.

En 1793, lors de la profanation de cette chapelle, l’architecte Louis-François Petit-Radel s’empara de l’urne reliquaire en vermeil contenant son cœur, le vendit ou l’échangea contre des tableaux à des peintres qui recherchaient la substance issue de l’embaumement ou « mummie » – très rare et hors de prix – alors réputée, une fois mêlée à de l’huile, donner un glacis incomparable aux tableaux.André Castelot, L’Histoire insolite, Paris, Perrin, 1982, 427 p. (ISBN 2-262-00248-7), p. 171

Il était l’héritier en seconde ligne de son grand-père paternel Louis XIV; il succéda à son père comme dauphin après la mort de ce dernier en 1711.

Mais sa femme Marie-Adélaïde de Savoie et lui tombèrent malades et moururent à six jours d’intervalle d’une épidémie de rougeole entre le 12 et le 18 février 1712.

Leur fils aîné, Louis, duc de Bretagne, succomba à la même maladie le 8 mars suivant.

Seul survécut leur plus jeune fils, le duc d’Anjou, alors âgé de deux ans seulement, et qui devint le roi Louis XV en 1715.

06 août 1682: Naissance de Louis de Bourbon (Le Petit Dauphin) Dulfg410

Jeune prince violent et arrogant qui ne respectait personne, le duc de Bourgogne devint, grâce aux longs efforts de son tuteur Fénelon (le futur archevêque de Cambrai), un homme d’une grande dévotion.

Dès 1702, à l’âge de 20 ans, il fut admis par son grand-père Louis XIV au Conseil d’en haut et initié aux secrets d’État concernant la religion, la diplomatie et la guerre, mais il montra peu d’habileté à la guerre et n’éprouva que des revers dans la campagne de 1708, qu’il fit en Flandre avec l’assistance du duc de Vendôme, et dans laquelle il eut à combattre Eugène de Savoie et le duc de Marlborough (→déroute d’Audenarde).

Sous l’influence du parti dévot, le duc de Bourgogne était entouré d’un cercle de personnes, connu comme la faction de Bourgogne, constitué surtout de son ancien précepteur Fénelon (qui composa pour lui ses Fables et son Télémaque), de son ancien gouverneur, du duc de Beauvillier, du duc de Chevreuse (le gendre de Colbert) et du duc de Saint-Simon (l’auteur de fameux mémoires historiques).

Ces aristocrates de rang élevé étaient des réformateurs qui souhaitaient un retour à une monarchie moins absolue où des conseils et des organismes intermédiaires de pouvoirs (entre le roi et le peuple) constitués uniquement d’aristocrates (et non plus de bourgeois comme ceux qu’avaient nommés Louis XIV) qui « assisteraient » le roi dans l’exercice du pouvoir gouvernemental. Il y avait là cet idéal utopique d’une monarchie contrôlée par l’aristocratie (laquelle s’autoproclamait représentante du peuple) et décentralisée (de larges pouvoirs seraient accordés aux provinces). C’est la politique que le duc de Bourgogne aurait probablement appliquée s’il était devenu roi.

La mort prématurée du duc de Bourgogne au château de Marly (on crut à tort qu’il avait été empoisonné)- qui suivit de peu celle de son épouse – ruina les espoirs de sa faction et d’ailleurs la plupart de ceux qui en faisaient partie moururent bientôt à leur tour de mort naturelle. Pourtant, la Régence, qui commença en 1715, mit en pratique certaines de leurs idées, avec la création de ce qu’on appelait la polysynodie; mais celle-ci, ayant rapidement montré ses limites, fut abandonnée dès 1718 et on en revint à la monarchie absolue dans le style de Louis XIV.

De l’Empire à la Confédération du Rhin

Deux ans plus tard, au sommet de sa gloire, l’Empereur des Français Napoléon Ier, fort de ses victoires sur l’Autriche puis sur la Prusse, à Iéna et Auerstaedt, peut envisager de reconfigurer la carte de l’Allemagne entre le Rhin et l’Elbe.

Le 12 juillet 1806, il porte sur les fonts baptismaux la Confédération du Rhin (Rheinbund), qui regroupe seize États allemands sous la « protection » de Napoléon Ier. De nombreuses alliances matrimoniales avec la famille Bonaparte vont lier les souverains de ces « États confédérés du Rhin » à la France.

Dès l’année suivante, une vingtaine de nouveaux États sont intégrés à la Confération, y compris la Saxe et la Bavière, à la seule exception notable de la Prusse et de l’Autriche.

Vassaux régulièrement humiliés par l’Empereur des Français, ils doivent accepter les marchandises françaises à des conditions préférentielles et se couper de leur commerce avec l’Angleterre. Ils vont plus tard, en 1812, fournir à la Grande Armée de l’« ogre » 120 000 soldats destinés à la guerre contre la Russie.

Prenant acte de cette nouvelle entité, l’empereur d’Autriche François Ier enterre le vieux titre impérial hérité d’Otton Ier.

Sans durer aussi longtemps, le nouvel empire d’Autriche, essentiellement implanté dans le bassin du Danube, autour de Vienne, connaîtra de belles heures avant de sombrer un siècle plus tard, à l’issue de la Grande Guerre.

6 août 1870 : La charge héroïque de Reichshoffen

Le 6 août 1870, deux semaines après la déclaration de guerre de Napoléon III à la Prusse, une armée française est battue à Forbach, ce qui entraîne pour la France la perte de la Lorraine. Le même jour, le maréchal de Mac-Mahon est battu à Froeschwiller-Woerth, d’où la perte de l’Alsace.

Cette défaite importante, trois semaines à peine après le début de la guerre franco-prussienne, est occultée par deux faits d’armes héroïques autant qu’inutiles et meurtriers.

Ce sont d’une part les cuirassiers et lanciers du général Michel qui tentent de rompre l’encerclement de l’armée et entrent au galop dans la grand-rue de Morsbronn où ils se font décimer par les Prussiens embusqués dans les maisons. Plus au nord, les cuirassés du général Bonnemain se lancent à corps perdu dans les houblonnières, près du village de Reichshoffen, où hommes et chevaux s’empêtrent et succombent sous le feu ennemi.

6 août 1945 : Une bombe atomique sur Hiroshima !

Le 6 août 1945, l’explosion d’une bombe atomique au-dessus de la ville d’Hiroshima, au Japon, précipite la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors plane sur le monde la crainte qu’un conflit nucléaire ne dégénère en une destruction totale de l’humanité.

Le gouvernement américain a justifié ce précédent en affirmant qu’il aurait évité l’invasion de l’archipel et épargné la vie de plusieurs centaines de milliers de combattants (américains)…

Un projet ancien

Avant la Seconde Guerre mondiale déjà, les Américains s’inquiètent du risque de voir les nazis mettre au point une bombe d’une puissance meurtrière exceptionnelle grâce au principe de la fission nucléaire.

Désireux de les devancer à tout prix, le président Roosevelt inaugure en 1942 un programme secret de mise au point de la bombe A.

Au moment où les Américains finalisent la bombe, l’Allemagne nazie s’apprête à capituler sans conditions. Seul le Japon représente encore une menace, mais sa puissance militaire, industrielle et scientifique est bien inférieure à celle de l’Allemagne.

Résistance désespérée du Japon

Dirigé par des généraux jusqu’au-boutistes, le Japon s’entête dans une résistance désespérée, que les bombardements conventionnels n’entament pas.

La simple prise de l’île d’Okinawa a coûté 7 600 morts à l’armée américaine. L’état-major américain craint, non sans exagération, de perdre 500 000 soldats pour conquérir Honshu, l’île principale de l’archipel.

C’est ainsi qu’émerge l’idée d’utiliser la bombe atomique contre l’empire du Soleil levant, pour briser sa résistance à moindres frais.

Le président Roosevelt meurt le 12 avril 1945 et son successeur, Harry Truman, reprend à son compte ce projet. Il présente pour les Américains l’avantage d’anéantir le Japon sans l’aide de Staline, qui ne lui a pas encore déclaré la guerre, et de faire étalage devant le dictateur soviétique de toute leur puissance militaire.

Le bombardement

Le 16 juillet 1945, les Américains procèdent dans le désert du Nouveau Mexique à un premier essai nucléaire. L’expérience est pleinement réussie, mais, faute d’expérience, les scientifiques ne mesurent pas précisément les effets de la bombe atomique sur les populations.

Le 26 juillet, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine adressent au Japon un ultimatum qui fait implicitement allusion à une arme terrifiante.

Finalement, au petit matin du 6 août 1945, le bombardier Enola Gays’envole vers l’archipel nippon, avec, dans la soute, une bombe à l’uranium de quatre tonnes et demi surnommée Little Boy. L’état-major choisit pour cible la ville industrielle d’Hiroshima (300 000 habitants), en raison de conditions météorologiques optimales.

La bombe est larguée à 8h15. 70 000 personnes sont tuées. La majorité meurt dans les incendies consécutifs à la vague de chaleur. Plusieurs dizaines de milliers sont grièvement brûlées et beaucoup d’autres mourront des années plus tard des suites des radiations (on évoque un total de 140 000 morts).

Pourtant, les dirigeants japonais ne cèdent pas devant cette attaque sans précédent. Les Américains décident alors de larguer leur deuxième bombe atomique.

À Nagasaki (250 000 habitants), le 9 août, 40 000 personnes sont tuées sur le coup (80 000 morts au total selon certaines estimations).

La reddition

Plus décisif encore, la veille de l’attaque de Nagasaki, l’URSS a déclaré la guerre au Japon et lancé ses troupes sur la Mandchourie. Les généraux japonais comprennent que toute résistance est désormais inutile. Ils redoutent plus que tout une invasion par l’Armée rouge et lui préfèrent à tout prendre une capitulation face aux seuls Américains. C’est ainsi que le 2 septembre, le général américain MacArthur reçoit la capitulation sans conditions du Japon.

La Seconde Guerre mondiale est terminée… et le monde entre dans la crainte d’une apocalypse nucléaire. Seuls de rares penseurs, tel Albert Camus, ont pris la mesure du bouleversement entraîné par l’explosion d’Hiroshima.

C’est sa fête : La Transfiguration du Seigneur

Cette fête commémore un événement que rapportent les évangélistes Marc, Matthieu et Luc.

Jésus, peu avant sa Passion (son arrestation et sa mort) se fit accompagner par ses disciples Jacques, Jean et Pierre au sommet d’une montagne (le mont Thabor, selon la tradition).

Et là, les trois disciples virent le Christ dans un vêtement blanc resplendissant, entouré de deux hommes dans lesquels ils reconnurent les prophètes de l’Ancien Testament Moïse et Élie.

Une nuée descendit du ciel et une voix proclama : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c’est lui qu’il faut écouter ». Sur le chemin du retour, Jésus recommanda à ses disciples de ne rien dire de ce qu’ils avaient vu et entendu.

Il s’agit de l’un des rares textes des Évangiles qui évoque explicitement la nature divine du Christ. L’autre théophanie(manifestation du Christ comme Fils de Dieu) est le récit du baptême du Christ dans le Jourdain.

Naissances

Louise de La Vallière

6 août 1644 à Tours – 6 juin 1710 à Paris

Dame d’honneur d’Henriette d’Angleterre, belle-sœur de Louis XIV, Louise de La Vallière boîte légèrement et apparaît à ses contemporains plus gracieuse que belle.

En 1661, elle n’en séduit pas moins le roi, de six ans plus âgé qu’elle. Il est vrai qu’elle en est sincèrement amoureuse, l’aimant pour lui-même plus que pour sa fonction : « Quel dommage qu’il soit le roi ! » murmure-t-elle. Elle aura de lui quatre enfants dont deux atteindront l’âge adulte et seront légitimés : Mademoiselle de Blois, future princesse de Conti, et le comte de Vermandois.

Culpabilisée par l’adultère, Louise de La Vallière se réfugie chez les Bénédictines de Chaillot mais l’impétueux Louis XIV l’en fait extraire de force ! Après sept ans de passion amoureuse, elle se voit supplantée dans le coeur du Roi-Soleil par Mme de Montespan, plus brillante et plus ambitieuse. Le titre de duchesse de Vaujours, qui lui donne une place officielle à la cour, n’arrive pas à la consoler.

À 30 ans, le 3 juin 1675, elle entre pour de bon au couvent, chez les Carmélites du faubourg Saint-Jacques, où elle meurt à 66 ans.

François Fénelon

6 août 1651 à Fénelon (Quercy, France) – 7 janvier 1715 à Cambrai

Archevêque de Cambrai, Fénelon fut surnommé à ce titre le «Cygne de Cambrai» par opposition à Bossuet, son ennemi juré, l’«Aigle de Meaux».Précepteur du duc de Bourgogne, petit-fils et héritier du roi Louis XIV, il écrivit pour luiTélémaque (1699). Cet essai sur l’art de gouverner annonce l’esprit des Lumières du siècle suivant.

Paul Claudel

6 août 1868 à Villeneuve-sur-Fère (Aisne, France) – 23 février 1955 à Paris

Paul Claudel fut un diplomate très actif. Il occupa en particulier le consulat de France au Japon. Mais ce sont ses talents d’écrivain et de dramaturge qui ont fait sa gloire. Il retrouva la foi catholique de son enfance lors d’une illumination à Notre-Dame de Paris, à la Noël 1886.

Jean Zay

6 août 1904 à Orléans – 20 juin 1944 à Molles, Allier

Jean Zay, assassiné par des Miliciens avant ses 40 ans, s’inscrit dans l’Histoire comme le quatrième bâtisseur de l’instruction publique, après François Guizot, Victor Duruy et Jules Ferry. Il est aussi l’initiateur de la politique culturelle et scientifique de la République française…

Décès

Diego Vélasquez

6 juin 1599 à Séville (Espagne) – 6 août 1660 à Séville (Espagne)

Diego Vélasquez (en espagnol Velázquez), natif de Séville, a une vingtaine d’années seulement quand il monte à Madrid et devient l’un des peintres attitrés du roi. Ses portraits d’un réalisme remarquable lui valent de devenir le peintre officiel de la Cour d’Espagne mais son génie s’étend à tous les domaines de l’art…

Pierre Dupont de Nemours

14 décembre 1735 à Paris – 6 août 1817 à Euletherian Mills (Delaware, États-Unis)

Brillant économiste, Pierre Samuel Dupont de Nemours compose avec François Quesnayle traité La Physiocratie (1768), d’où le nom de physiocrates donné aux économistes du siècle des « Lumières ». L’un d’eux, Turgot, devient ministre du roi Louis XVI et Dupont entre à son service. Il est élu député de Nemours aux états généraux, combat la création des assignats et surtout, fidèle à ses idées, se mobilise (en vain) en faveur de l’abolition de l’esclavage.

Le 15 mai 1791, le débat fait rage à ce propos à l’Assemblée nationale. Les représentants des colonies menacent de faire sécession si l’on abroge l’esclavage.

« On nous menace du ressentiment de ces nobles d’outre-mer… Ils se consoleront comme se sont consolés les nobles français qui avaient un peu de sens. Si toutefois cette sécession devait avoir lieu, il vaudrait mieux sacrifier la colonie plutôt qu’un principe »,répond Dupont de Nemours. Finalement, l’Assemblée se contente d’accorder le droit de vote à certains hommes de couleur libres.

Resté fidèle au roi, Dupont de Nemours se cache pendant la Terreur. En 1815, il s’établit aux États-Unis, dans le Delaware. C’est là que son fils Éleuthère Irénée fonde une poudrerie. Elle est devenue aujourd’hui, sous le nom de Du Pont, la première entreprise chimique du monde !