La péninsule ibérique

Il est quelquefois désagréable de voir comment la participation templière à la reconquête de la Péninsule Ibérique a été négligée et même complètement oubliée. Pourtant, les moines- chevaliers jouèrent un grand rôle.

Depuis le milieu du Xe siècle, l’Espagne, comme le Portugal, était entre les mains des musulmans. Ils s’étendirent dans les parties les plus septentrionales de la Péninsule avec les prises de Barcelone (985), Coïmbra et Léon (987), Osma (989), Astorga (995), et celle de Saint-Jacques de Compostelle (997).

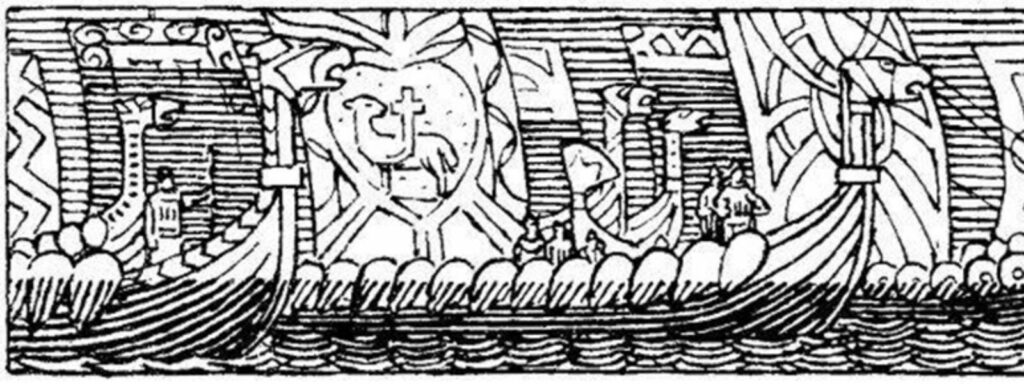

Au Portugal, la participation du Temple eut lieu au moment de la reconquête de Lisbonne et de Santarem dès 1145. Au mois d’avril 1147, lorsque le comte de Portugal, don Alfonso, reprit les armes, il s’entoura des Templiers et leur donna l’église de Saint-Jacques. Dès lors, l’union entre le roi et le Temple fut effective et apparaît dans toutes les grandes batailles. À l’avènement de don Sancho Ier, en 1185, la reconquête fut préparée. Les Almohades tentèrent de reprendre les territoires perdus. Le roi de Portugal, secondé par des croisés danois et frisons, se renforça des ordres militaires pour repousser les musulmans jusqu’aux frontières de l’Algarve. Templiers, Hospitaliers, Santiaguistes et la jeune milice d’Evora défendirent le territoire avec ténacité. En récompense de leurs mérites, les chevaliers reçurent en 1194 les territoires d’Açafa qui bordent le Tage. La grande expédition de don Sancho fut celle de juillet 1189. L’armée et la marine templières entrèrent en jeu aux côtés des armées royales. Suivant les troupes à pied jusqu’à Silves, les Templiers se joignirent aux Hospitaliers, mais en petit nombre, car ils devaient assurer la surveillance aux frontières est du royaume, afin d’éviter l’infiltration par les défilés de Badajoz.

En 1198, l’émir Yakoub Ben Yousef, alias Almançor, débarqua à Tarifa avec une importante armée, il se disposait à réparer les désastres que représentaient pour lui les conquêtes de don Sancho Ier à l’ouest et celles d’Alfonso VIII de Castille dans l’Andalousie. La marche musulmane progressa jusqu’au Tage et, après l’attaque du château de Torres Novas, Almançor essaya de prendre Tomar que défendirent les Templiers. L’Algarve reconquise, les Templiers gardèrent la côte, prêts à repousser un éventuel débarquement.

En Espagne, l’implantation sur la frontière mouvante se fit au gré des victoires sur les musulmans. Dès sa fondation, le Temple participa à la Reconquête de l’Espagne. Pour lui, l’Espagne était aussi une terre de mission. Dès 1130, il reçut le château de Granena, point avancé du front musulman. Par là, la milice du Temple put participer à la conquête de la place forte de Lérida. À la prise de Tolède, la forteresse de Kalaat-Rawaah fut reconquise, elle aussi, par les armées almoravides. Celle-ci ouvrait à la fois sur la capitale de la Castille et sur le Campo imposant au sud de Ciudad-Réal. En 1143, le gouverneur de la forteresse, prisonnier du chef militaire musulman, fut mis en pièces et pendu par petits bouts au plus haut de la forteresse. Alfonso VII projeta une attaque en force; en 1147, Kalaat-Rawaah fut reprise et confiée à la garde des Templiers. Jusqu’à la mort du roi, les Templiers furent à ses côtés pour les conquêtes d’Alméria et de Gordoue. Néanmoins, la défense de la forteresse était un gros travail pour eux. Ils firent appel à don Sancho III qui ne répondit pas. Les chevaliers du Temple la lui remirent plutôt que de se la laisser arracher; ils étaient trop peu nombreux pour pouvoir résister aux attaques des troupes musulmanes avides de sang et de butin. Cette décision fut à l’origine de l’ordre militaire de Calatrava – traduction castillane de la forteresse. Le Temple ne fut donc pas très bien vu en Castille et ses possessions furent restreintes. Cette haine latente se rencontrera surtout lors des unions des ordres militaires espagnols et des chevaliers du Temple.

La première milice locale à s’affilier au Temple, sur demande du pape, fut celle de Montréal, en 1133. Seuls, quelques chevaliers castillans restèrent indépendants, pour s’unir plus tard, à l’ordre de Calatrava. Cet ordre fut fondé par un groupe de chevaliers français dont Rotrou, comte du Perche, aux sources du Rio Giloca.

La deuxième milice est celle de Trujillo sur laquelle on a beaucoup aussi brodé. Cet ordre local prit naissance vers 1187-1188, puisque le 15 avril de cette dernière année, Alfonso de Castille donnait à Gomez, Maître de Trujillo, et aux frères, la. ville de Ronda avec tous ses biens. On suit la trace de cet ordre jusqu’en 1196, date où une expédition almohade emporta la forteresse. Les Templiers la reçurent le 25 mars 1232, quand le roi Fernando IV la reconquit sur les Maures.

La dernière fut celle de Montjoie appelée aussi de Montfrag, avec laquelle nous faisons la même constatation que pour l’ordre de Montréal. Les Templiers reçurent les possessions de cet ordre en 1196, au mois d’avril, tandis que celles de Castille furent rattachées définitivement à l’ordre de Calatrava le 23 mai 1221.

Le Temple s’unit, de nombreuses fois, avec les ordres militaires de la Péninsule ibérique, tandis que les deux ordres de Calatrava et de Santiago s’imposaient en Castille.

Les grandes années de la Reconquête sont celles du règne d’Alfonso VIII de Castille. En 1195, Yakoub Ben Yousef débarquait avec son armée sur la plage d’Algésiras. Le roi de Castille se trouvait à Tolède, sa capitale. À la nouvelle de l’invasion, il fit appel aux monarques de Léon, d’Aragon, de Navarre et de Portugal qui promirent de se rendre à Tolède avec leurs armées. Le 18 juillet 1195, l’armée du roi de Castille se trouvait en face des troupes ennemies, véritable marée humaine faite de Noirs, » d’Arabes et de Berbères dont le seul espoir était la guerre sainte.

Les chrétiens se rassemblèrent à Alarcos. L’ordre de Calatrava, toujours à l’avant, ouvrait des brèches chez les assaillants, alors que les Templiers et les Hospitaliers travaillaient de côté. Malgré le nombre, la lutte continuait. Les Almohades se rendirent maîtres de la place forte. Le roi vaincu regagna Tolède, mais les ordres militaires, toujours aux premières lignes, reçurent un coup important. Aussi se trouvèrent-ils affaiblis pour continuer à défendre les territoires : Calatrava retomba aux mains almohades et l’Hôpital, interordre de Guadalerza, ne résista pas, lui non plus.

Les armées musulmanes continuèrent de plus belle. La situation des ordres militaires était des plus précaires et les pertes de plus en nombreuses. En 1196, l’ouest du royaume se voyait soumis aux Almohades: Cacers et Plasencia tombaient, Talavera et Santa Olalla étaient saccagées, Tolède subit un siège de quinze jours.

Les musulmans réinstallés dans les Lieux Saints donnèrent du courage à ceux d’Espagne. Le roi de Castille, voulant venger la défaite d’Alarcos, rompit la trêve, et envoya plusieurs troupes contre les places musulmanes. Les Calatravais furent dirigés sur Andujar, alors que le roi et les autres ordres militaires attaquaient les régions de Jaen et Baeza.

Les Almohades renouvelaient sans cesse leurs troupes pour une attaque puissante; il s’agissait pour eux de donner l’assaut final. La Guerre Sainte fut proclamée et l’Afrique mit toutes ses forces au service de l’émir. En juin 1210, Salvatierra fut assiégée par l’émir Mohammed Ben Yakoub. La forteresse tomba après trois mois.

Les chrétiens, prévoyant une série de batailles décisives, s’armèrent de tous côtés et se mirent à la disposition des chefs d’armées. Alfonso VIII envoya à Rome, en 1211, l’évêque de Ségovie demander au pape d’autoriser la croisade contre les Almohades.

Innocent III accorda l’indulgence plénière à ceux qui participaient à la lutte contre l’Infidèle et les ennemis de la foi. L’archevêque de Tolède, don Rodrigo Gimenez de Rada, prêcha la Croisade en Espagne et dans les pays chrétiens : France, Italie et Allemagne. Le pape appuya l’initiative en adressant aux prélats de France et de Provence des lettres où il les invitait à exhorter leurs fidèles à prendre la croix. Il demandait aux combattants de se mettre en route pour arriver sur les lieux de combat avant l’octave de Pentecôte de l’année suivante.

Les Français répondirent, avec enthousiasme, aux prédications et aux lettres pontificales. Le rassemblement se fit autour de plusieurs prélats : l’archevêque de Bordeaux et l’évêque de Nantes groupèrent sous leurs directions les combattants provenant des petites féodalités d’Anjou, du Bordelais, du Limousin, du Périgord, du Poitou et de Saintonge. Autour de l’archevêque de Narbonne, l’ancien abbé de Cîteaux, Arnauld Amalric, s’assemblèrent les croisés des diocèses de Valence, Vienne et Lyon, ainsi que les troupes des comtes de Barcelone, de Roussillon et des Asturies auxquelles se joignirent les Templiers et Hospitaliers du sud de la France.

Plus de cent mille soldats et dix mille chevaux traversèrent les Pyrénées. À ces troupes se joignirent, au passage, celles de Sancho de Navarre et de Pedro II d’Aragon.

L’attente fut longue et les troupes françaises s’impatientèrent. Aussi fut-il décidé de se mettre en marche. Alfonso VIII leur confia le rôle d’avant-garde de l’armée chrétienne et divisa l’ensemble des troupes en trois parties : la première, conduite par le seigneur castillan Diego Lopez de Maro, groupait les croisés français. Deux autres colonnes suivaient, l’une dirigée par le roi de Castille et l’autre par le roi d’Aragon. Dans celle du roi de Castille se trouvaient, sous la conduite de leur Maître respectif, les renforts des ordres militaires : Templiers, Hospitaliers, Santiago et Calatrava, tandis que le roi d’Aragon recevait les troupes des comtes.

Les nombreux seigneurs de Portugal, Galice et Asturies venaient en arrière-garde, conduits par le roi de Portugal et l’infant don Alfonso.

Après quatre jours de marche, les troupes françaises attaquèrent la place musulmane de Malagon. Les ennemis, jugeant impossible de résister, offrirent de capituler à condition d’avoir la vie sauve. Cette clause fut refusée. Les chrétiens consentirent seulement à sauvegarder la vie du chef de la place. La victoire se termina par un massacre sanglant. Les troupes étrangères reprirent la forteresse alors que les troupes de la Péninsule se présentaient devant la ville.

Illustration: Ordre de Calatrava