Le saint pèlerin

Il santo pellegrino ( par Giovanni Ricciardi )

« Le pèlerin de la Madone », « Le pauvre des Quarante heures », « Le pénitent du Colisée », « Le nouveau Sant’Alessio ». Ainsi le peuple romain s’appelait Benedetto Giuseppe Labre, mort à Rome à l’âge de 35 ans. Un Français qui a passé une partie de sa courte vie en tant que pèlerin, s’arrêtant dans la prière devant les images les plus chères de la Madone et devant l’Eucharistie

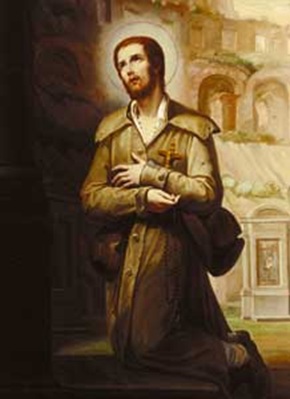

Un portrait de Benedetto Giuseppe Labre conservé dans l’église d’Erin, en France

Rome, 30 avril 1783. Dans le silence de son étude particulière, le cardinal De Bernis, ambassadeur de Sa Majesté auprès de l’État pontifical, s’apprête à rédiger une note d’information à adresser à Versailles au comte de Vergennes, ministre des Affaires étrangères : « Nous avons ici, depuis le 16 de ce mois, dans une église de cette ville, un spectacle qui édifie les uns, et scandalise les autres…». Dans les mêmes jours, le Journal romain, le célèbre périodique de l’époque fondé par Giovanni Chracas, note à ce propos : « Benoît Giuseppe Labre, né à Amettes, paroisse de San Sulpizio, diocèse de Boulogne, est décédé le 16 avril 1783. Il se sentit mal en priant dans l’église de la Madonna dei Monti et peu de temps après, bien qu’aidé par quelques fidèles, il mourut. Exposé dans ladite église, il est inhumé le 20 dans un creux de cornu epistolae spécialement aménagédu maître-autel, parmi la vénération de tout le peuple romain « . C’était un pèlerin, un Français de 35 ans. Il vivait de la charité d’un prêtre pieux, l’abbé Mancini, qui l’avait recueilli un soir sous les voûtes du Colisée et l’avait convaincu de se loger dans un de ces hospices qui offraient asile aux nombreux vagabonds qui envahissaient les rues de Rome, à côté de l’église de San Martino ai Monti. Alors pourquoi tant d’émeutes autour de ce « Labre ou Labré, natif d’un village du diocèse de Boulogne », ancien novice de l’abbaye de Sept-Fonts ? Une manœuvre des Jésuites, note De Bernis. Ils avaient sorti l’inconnu de l’obscurité. « Au moment de sa mort », écrit le cardinal, « la rumeur de sa sainteté se répandit en un instant et universellement dans cette capitale, ce qui semblerait prouver que le parti dominant ici – celui des jésuites – aurait jeté les yeux à ce pieux mendiant d’en profiter selon ses fins. On peut supposer que cette pieuse comédie ne se terminera pas de si tôt… ».

Les Jésuites, supprimés quelques années plus tôt, en 1774, par Clément XIV sous la pression des cours de la moitié de l’Europe, auraient-ils vraiment mis en scène cette « pieuse comédie » ? Le but diplomatique ne pouvait expliquer ce concours de foules venues honorer un « mendiant », un de ses compatriotes inconnus qui avait passé sa vie dans la rue, visitant sans cesse églises et sanctuaires, voyageant toujours entre Rome et Loreto, si scrupuleux dans l’observance des devoirs religieux pour tomber dans le soupçon de jansénisme. Pourtant, en ces mêmes jours, le 3 mai, un médecin de Rome rapportait également dans une lettre à sa sœur, religieuse au Carmel de Cavaillon en France, une version très différente des faits : « Le muet parle, l’aveugle voit , les paralytiques et les hydropiques sont immédiatement guéris. Dimanche, une pauvre femme hydropique a été guérie sur la même pierre qui recouvre la tombe. Les incroyants, comme d’autres, sont émus aux larmes. Personne ici n’a jamais rien vu de tel. Mais il faut une très forte surveillance pour arrêter les gens ».

En effet, quelque chose d’inouï s’était produit à sa mort. Même aux funérailles de Filippo Neri, une participation similaire du peuple n’a pas été rappelée. Ils avaient tellement l’habitude de le voir dans les églises les plus disparates, agenouillé pendant des heures devant le Saint-Sacrement, partout où l’on célébrait les Quarante Heures, mais Benoît-Joseph, c’est son nom de baptême, mena au fond une vie inconnue de la plupart, et son caractère la pudeur accentuait cet isolement. Tout cela n’expliquait pas la concurrence écrasante des foules de ces jours-là.

Le matin du Mercredi Saint, 16 avril 1783, jour de sa mort, Benedetto avait à peine réussi, avec un corps faible, à se traîner de l’hospice Mancini à l’église de Santa Maria ai Monti pour entendre l’histoire de la Passion . Les Monticiens qui le voyaient si pâle croyaient qu’il expirerait pendant la lecture. Au lieu de cela, Benoît s’est effondré dans les escaliers de l’église et a été emmené chez le boucher Zaccarelli, qui vivait via dei Serpenti et connaissait bien le pèlerin. Là, à l’heure des vêpres, après avoir reçu la dernière onction, Benoît expira.

Benedetto Giuseppe Labre parmi les pauvres du Colisée, toile d’un artiste anonyme du XIXe siècle

« Une mort si précieuse s’est produite » écrit Coltraro, auteur d’une biographie du saint, « le 16 avril, le jour du mercredi saint de l’année 1783, à l’âge de 35, 21 jours et dans ce même point où tous les cloches de Rome pour donner le signe de réciter le Salve Regina, et d’autres courtes prières, ordonnées par le Souverain Pontife Pie VI de la Sainte Mémoire pour émouvoir la Très Sainte Vierge à s’interposer auprès de Dieu, afin qu’il daigne calmer le navire de St. Pierre se balançant dans les tempêtes actuelles »( Vie de saint Benoît Giuseppe Labre écrite par son père Anton Maria Coltraro, reproduite avec notes et ajouts pour la postulation de la cause , Rome 1881, p. 302).

« Le pauvre homme des années 40 »

De ce qui suivit, il vaut la peine d’écouter l’histoire qu’Agnès De La Gorce écrivit dans l’une des biographies les plus célèbres de Labre : « L’aube du Jeudi Saint se leva sur Rome. Les enfants ont afflué dans les rues. Ils sortaient de toutes les huttes, de toutes les habitations et pullulaient comme des chats en criant : « Le saint est mort ». C’étaient peut-être ces enfants qui, la veille de la Piazza Traiana, avaient insulté le mendiant, leur risée et leur victime. Les poissonniers annonçaient la mort du saint aux passants. Quelle sainte ? Mais « le pèlerin de Notre-Dame », « le pauvre des années 40 », « le pénitent du Colisée », « le nouveau Saint Alexis », « Benoît, le saint français ! ». Dans la via dei Serpenti, une ovation s’éleva de plus en plus fort : chanceux ! Béni. Zaccarelli vida la sacoche du pauvre homme et fit le point sur son contenu. Chanceux! La clameur devenait menaçante. Les fidèles ont envahi la morgue. Il aligna prudemment la bibliothèque du pèlerin : un bréviaire très abîmé, leImitation du Christ en latin, le Mémorial de la vie chrétienne du dominicain Louis de Grenade, le traité spirituel du chartreux Jean Juste Lanspergio intitulé Épître de Jésus-Christ aux âmes fidèles , un Exercice du chemin de croix , l’ Office de les sept douleurs de la vierge. Puis quelques images : l’Enfant de l’Ara Coeli, la Vierge de Lorette, le Sauveur portant la croix, des prières manuscrites significatives : une prière dans laquelle le chrétien offre au Père Éternel le sang du Christ, des actes de foi, d’espérance et de charité copiés quatre fois par le pénitent en un jour de désolation spirituelle. Il y avait aussi des pièces d’argent et de cuivre, un almanach déchiré, des écorces d’orange et de citron, des croûtes de pain durcies. […] La foule acclama non seulement Benedetto mais la famille Zaccarelli : « Heureux es-tu qui as un saint ! Heureux toi qui possèdes un trésor ! ». Ces privilégiés se sont occupés de nettoyer les reliques de Benoît. Les frères de Notre-Dame des Neiges habillèrent le mort de leur robe blanche. Son visage, enfin lavé, il reposa en paix. On dit que le religieux Maestre Pie qui venait de Sant’Agata dei Goti, agenouillé devant le lit, n’avait pas la force de réciter leDe Profundis , mais ils ont chanté le Gloria Patri. Vers le soir, les frères de Notre-Dame des Neiges portèrent la frêle dépouille à la Madonna dei Monti. Le quartier vibrait de son propre enthousiasme. Le saint, voici le saint ! Les applaudissements crépitaient comme au théâtre. […] Zaccarelli obtint, non sans peine, que les pauvres soient enterrés à la Madonna dei Monti, son sanctuaire favori, tandis que deux paroisses, San Salvatore ai Monti et San Martino ai Monti réclamaient leurs droits sur ce cadavre. La maison où il mourut dépendait de l’un, l’hospice Mancini de l’autre. Mais les dévots de la Madonna dei Monti et de Benedetto, le saint français, ont su imposer leur volonté. […] En ce jeudi saint 1783 devant la Madonna dei Monti, des commerçants, ressemblant à des bandits de comédie, montaient la garde sur leur patron, le mendiant Benedetto, contre un éventuel enlèvement. Ils cachaient une arme dans les plis de leur ceinture et versaient du sang si nécessaire. Mais le cortège funèbre entra paisiblement dans l’église. Le saint, voici le saint… Depuis le soir du Jeudi saint jusqu’au dimanche de Pâques, le corps du mendiant fut exposé à la Madonna dei Monti […]. Les soldats corses qui montaient la garde aux portes de Rome étaient appelés de leur caserne voisine pour assurer le difficile service d’ordre et avaient recours aux coups. Chanceux! Chanceux! D’autres cris s’élevèrent bientôt : grâce, grâce ! Des créatures échevelées aidées par des hommes au regard de potence poussaient le brancard d’un malade » (Agnès De La Gorce, Ils cachaient une arme dans les plis de leur ceinture et versaient du sang si nécessaire. Mais le cortège funèbre entra paisiblement dans l’église. Le saint, voici le saint… Depuis le soir du Jeudi saint jusqu’au dimanche de Pâques, le corps du mendiant fut exposé à la Madonna dei Monti […]. Les soldats corses qui montaient la garde aux portes de Rome étaient appelés de leur caserne voisine pour assurer le difficile service d’ordre et avaient recours aux coups. Chanceux! Chanceux! D’autres cris s’élevèrent bientôt : grâce, grâce ! Des créatures échevelées aidées par des hommes au regard de potence poussaient le brancard d’un malade » (Agnès De La Gorce, Ils cachaient une arme dans les plis de leur ceinture et versaient du sang si nécessaire. Mais le cortège funèbre entra paisiblement dans l’église. Le saint, voici le saint… Depuis le soir du Jeudi saint jusqu’au dimanche de Pâques, le corps du mendiant fut exposé à la Madonna dei Monti […]. Les soldats corses qui montaient la garde aux portes de Rome étaient appelés de leur caserne voisine pour assurer le difficile service d’ordre et avaient recours aux coups. Chanceux! Chanceux! D’autres cris s’élevèrent bientôt : grâce, grâce ! Des créatures échevelées aidées par des hommes au regard de potence poussaient le brancard d’un malade » (Agnès De La Gorce, Mais le cortège funèbre entra paisiblement dans l’église. Le saint, voici le saint… Depuis le soir du Jeudi saint jusqu’au dimanche de Pâques, le corps du mendiant fut exposé à la Madonna dei Monti […]. Les soldats corses qui montaient la garde aux portes de Rome étaient appelés de leur caserne voisine pour assurer le difficile service d’ordre et avaient recours aux coups. Chanceux! Chanceux! D’autres cris s’élevèrent bientôt : grâce, grâce ! Des créatures échevelées aidées par des hommes au regard de potence poussaient le brancard d’un malade » (Agnès De La Gorce, Mais le cortège funèbre entra paisiblement dans l’église. Le saint, voici le saint… Depuis le soir du Jeudi saint jusqu’au dimanche de Pâques, le corps du mendiant fut exposé à la Madonna dei Monti […]. Les soldats corses qui montaient la garde aux portes de Rome étaient appelés de leur caserne voisine pour assurer le difficile service d’ordre et avaient recours aux coups. Chanceux! Chanceux! D’autres cris s’élevèrent bientôt : grâce, grâce ! Des créatures échevelées aidées par des hommes au regard de potence poussaient le brancard d’un malade » (Agnès De La Gorce, Les soldats corses qui montaient la garde aux portes de Rome étaient appelés de leur caserne voisine pour assurer le difficile service d’ordre et avaient recours aux coups. Chanceux! Chanceux! D’autres cris s’élevèrent bientôt : grâce, grâce ! Des créatures échevelées aidées par des hommes au regard de potence poussaient le brancard d’un malade » (Agnès De La Gorce, Les soldats corses qui montaient la garde aux portes de Rome étaient appelés de leur caserne voisine pour assurer le difficile service d’ordre et avaient recours aux coups. Chanceux! Chanceux! D’autres cris s’élevèrent bientôt : grâce, grâce ! Des créatures échevelées aidées par des hommes au regard de potence poussaient le brancard d’un malade » (Agnès De La Gorce,Un pauvre homme qui a trouvé la joie , Paris 1936, tr. ce. Ed. Pro Sanctitate, 1992, pp. 208-211, passim ).

Benedetto Giuseppe Labre participe à la pratique des Quarante Heures, estampe de Francesco Rovira Bonet du vrai pénitent d’aujourd’hui, Naples 1789

Cette année-là, il n’était pas possible de célébrer les rites de la Semaine Sainte à la Madonna dei Monti. Les pèlerinages se succèdent et le nombre de miracles augmente. Au 30 juillet, on en dénombrait 136. Le cardinal De Bernis, enfermé dans son cabinet, continuait de dicter ses notes au comte de Vergennes : « Il ne fait plus aucun doute, écrivait-il le 4 juin, que le parti jésuite de Rome est la raison de la sensation qu’ici les innombrables miracles qu’on attribue au mendiant Benoît-Joseph Labre du diocèse de Boulogne-sur-Mer continuent d’opérer ». Lorsque l’enthousiasme commence à faiblir après trois mois, De Bernis prépare une nouvelle interprétation : « Ce soupçon de jansénisme » écrit-il le 29 juillet « commence à beaucoup refroidir l’enthousiasme du parti des jésuites, partisan et admirateur de la sainteté et des prétendus miracles de ce mendiant français, la foule devant sa tombe diminue chaque jour. Sans doute laissera-t-il ce reste de fanatisme s’évanouir de lui-même pour ne pas être obligé d’avouer qu’il s’est grossièrement trompé. […] Cette histoire se terminera probablement comme je l’avais prévu, c’est-à-dire par un grand ridicule, peut-être accru par le fait que le parti janséniste pourrait revendiquer les miracles d’un de ses prosélytes immédiatement après que le parti jésuite l’aura totalement abandonné. Rien n’est impossible en matière de fanatisme, mais la religion souffre et devient méprisable aux yeux des hérétiques et des incroyants ». Mais entre-temps, la renommée de Benoît a dépassé les Alpes pour gagner le village des Amettes, dans l’Artois, d’où il était parti quatorze ans plus tôt pour ne jamais revenir.

« Suivez les inspirations de la grâce »

Benoît-Joseph Labre y est né, en France dans les années précédant la Révolution, le 26 mars 1748. Après les premières années passées auprès des siens, il s’installe chez un oncle qui était prêtre, curé du petit village d’Erin , près de sa ville natale. Il entame avec lui une formation qui, dans les intentions de la famille, aurait dû le conduire dans les rangs du clergé séculier. L’étude du latin et des Écritures remonte à ces années, les lectures dans la bibliothèque de son oncle qui le conduiront à mûrir une vocation monastique qui ne s’est jamais réalisée. Parmi eux figurent les sermons de son père Le Jeune dit l’Aveugle, oratorien du siècle précédent, austère jusqu’à la dureté. Benoît en avait eu une très forte impression, ce qui l’a poussé à rechercher une forme de vie religieuse aussi éloignée que possible du monde. Et il avait rêvé d’entrer à la Trappe, malgré les perplexités de son oncle et la perplexité de la famille qui tentait de l’en dissuader. Mais le vieux curé d’Erin était décédé en août 1766, victime d’une charité qui l’amena à faire tout son possible pour soulager les douleurs des paroissiens, frappés par une épidémie de typhus. Benoît s’est alors senti libre d’essayer le chemin de ce qu’il croyait être sa vocation. Mais à partir de ce moment, une série d’échecs va frustrer les espoirs de l’aspirant moine. Ses tentatives pour se faire accepter dans les monastères de la région sont vaines. Trop jeune, trop scrupuleux, répètent les abbés. Tant que, le 12 août 1769, il part pour la Chartreuse de Montreuil-sur-Mer où cette fois il est admis sans difficulté. Mais après un mois, ce nouveau goût de la vie monastique est toujours un échec. Le prieur énonce en termes clairs : « Viens, la Providence ne t’appelle pas dans notre institut, suis les inspirations de la grâce ».

Il écrit à ses proches le jour de son départ du monastère, le 2 octobre 1769 : « Mon très cher père et ma très chère mère. Je vous informe que les chartreux ne m’ayant pas jugé convenable à leur état, je l’ai quitté le 2 octobre ; Je le considère comme un ordre de la Divine Providence m’appelant à un état plus parfait, eux-mêmes ont dit que c’était la main de Dieu qui m’avait retiré d’eux. Alors, je me suis mis en route vers la Trappa, cet endroit que j’ai tant désiré, et depuis longtemps. Je te demande pardon pour toutes les désobéissances et toutes les douleurs que je t’ai causées. Je vous demande chaleureusement à tous les deux de me donner votre bénédiction afin que le Seigneur m’accompagne. Je prierai le bon Dieu pour vous, tous les jours de ma vie, surtout ne vous inquiétez pas pour moi. Même si j’avais voulu rester là, ils ne m’auraient pas reçu, pour cela je suis très heureux, car je vois que le Tout-Puissant me guide. Ne vous affligez pas parce que je suis sorti des Chartreux, il ne vous est pas permis de résister à la volonté de Dieu qui a ainsi disposé pour mon plus grand bien et pour mon salut. Veuillez transmettre mes meilleurs vœux à mes frères et sœurs. Accordez-moi votre bénédiction, je ne vous ferai plus de peine, le bon Dieu que j’ai reçu avant de partir m’assistera et me conduira dans l’entreprise qu’il m’a lui-même inspirée. J’aurai toujours sa peur devant mes yeux et son amour dans mon cœur. J’espère bien être reçu à la Trappa ; en tout cas, ils m’assurent que l’ordre de Sept-Fonts n’est pas si dur et qu’il est reçu même si très jeune. J’ai l’honneur d’être, avec un profond respect, votre très humble serviteur. Montreuil, 2 octobre 1769. Benoît-Joseph Labre ».

Au-dessus de la Basilique de San Giovanni in Laterano et en dessous de la Basilique de Santa Croce in Gerusalemme : estampes de Piranesi

Benoît part donc pour la Trappe de Sept-Fonts. Il l’atteignit après 800 kilomètres de marche le 30 octobre 1769. Le 11 novembre il prit l’habit de novice sous le nom de Frère Urbain. Huit mois plus tard, il en est expulsé. Un séjour à l’infirmerie, puis à l’hôpital extérieur, après quoi le père abbé lui dit : « Tu n’es pas fait pour nous, Dieu t’attend ailleurs ». « Il faut aller servir »

Benoît quittera donc le monastère pour toujours, incertain et confus. Puis il se souvient d’une expression récurrente dans la langue des gens d’Artois, sa terre natale : « Il faut aller servir », c’est-à-dire entreprendre un pèlerinage. Si la terre ne produisait pas de fruits, les paysans de son pays « allaient servir » Notre-Dame dispensatrice de pain, dans le sanctuaire du village d’Aire, où jadis la Vierge avait miraculeusement nourri le peuple en temps de famine. Et si quelqu’un souffrait de fièvre, sainte Isberge, la soeur de Charlemagne, était « servie » dans le sanctuaire érigé en son honneur. Alors Benoît, pour éclairer le chemin que Dieu lui réservait, prit une résolution : « Il faut aller servir à Rome, au tombeau des apôtres ». Et il a pris la route de l’Italie. Après trois jours, la fièvre a disparu. Il ne savait pas encore que Dieu lui réservait précisément le chemin, pour faire de lui le pèlerin, lehomo viatorpour l’excellence. Du Piémont, il écrit sa dernière lettre à ses parents, datée du 31 août 1770 : « Mon très cher père, ma très chère mère. Vous avez appris que je sors de l’abbaye de Sept-Fonts et sans doute vous peinez à savoir quel chemin j’ai parcouru depuis et quel état de vie je veux embrasser. C’est pour faire mon devoir et vous tirer de votre inquiétude que j’écris ceci, aussi je vous dirai que j’ai quitté Sept-Fonts le 2 juillet ; J’avais encore de la fièvre quand je suis parti, et la fièvre m’a quitté le quatrième jour de marche, et je suis parti pour Rome. Je suis presque à mi-chemin maintenant. […] Ne vous inquiétez pas pour moi, je ne manquerai pas de vous donner de mes nouvelles, j’aimerais beaucoup avoir des nouvelles des vôtres et de mes frères et sœurs, mais ce n’est pas possible maintenant parce que je ne suis pas fixé à un seul endroit. Je ne manquerai pas de prier Dieu pour vous chaque jour, je vous demande pardon pour toutes les douleurs que j’ai pu vous causer et veuillez m’accorder vos bénédictions afin que Dieu bénisse mes projets. C’est par ordre de la Providence que j’ai entrepris ce voyage… ».

Depuis, Benoît-Joseph Labre s’est retrouvé à voyager continuellement, pour s’arrêter, ces dernières années, à Rome. Timide, sans rien posséder, plongé dans la prière, dans la solitude absolue, sauf pour la compagnie des saints qu’il visitait dans les sanctuaires, et pour l’adoration de l’Eucharistie présente dans les églises, il commença une vie de pèlerinqui le fera faire le tour de l’Europe, lui faisant parcourir plus de 30 000 kilomètres en 14 ans. Il arriva à Rome le 3 décembre 1770, passant par Lorette et Assise. Ce seront les sanctuaires qu’il visitera le plus souvent. Depuis, il les rejoindra au moins une fois par an, jusqu’en 1777, date à laquelle il s’installe définitivement à Rome. En 1771, Benedetto quitta Loreto et le long de la côte adriatique, il atteignit le mont Gargano pour visiter le sanctuaire de San Michele, si cher à la mémoire de San Francesco; de là, il descendit à Bari pour vénérer les restes de saint Nicolas. Après avoir prié devant la tombe d’un saint, il ramassa de la poussière et la plaça dans un sac. On ne peut pas dire qu’il ait été un clochard ou un vagabond, ni qu’il ait été un mendiant, bien qu’il ait eu toutes les allures ; il n’a jamais demandé l’aumône sauf une fois, à Bari, pour aider des prisonniers qui mouraient de faim derrière les barreaux. «Alors, pour eux, celui qui fuyait la foule, qu’un cercle de badauds se forme autour de lui comme un acrobate; c’étaient des villageois chargés d’olives fraîchement cueillies, des femmes balançant un panier de linge sur la tête, des marins poissonniers, des marchands ambulants de type oriental » (De La Gorce,op. cit. , p. 114). Benoît posa son chapeau par terre, posa le crucifix sur le rebord, s’agenouilla et se mit à chanter de sa belle voix les litanies de la Sainte Vierge qu’il connaissait par cœur. Il passa alors parmi les badauds, son chapeau à la main, et alla remettre le produit de la mendicité aux prisonniers.

Benedetto Giuseppe Labre priant au Colisée, peinture d’un artiste anonyme du XIXe siècle conservée dans la chapelle de la via dei Serpenti

« Il possédait une autre beauté. »

Benedetto portait quelque chose qui allait au-delà de son apparence misérable et de la dureté avec laquelle il traitait son corps. Si bien que les prêtres qui le voyaient agenouillé au fond de l’église éprouvaient une inexplicable ferveur à célébrer la messe. Et un compatriote, André Bley, peintre de sujets sacrés, le rencontra un jour dans les rues de Rome et le pria longuement de poser pour lui. Il avait besoin d’un modèle pour le visage du Christ. « Il n’était nullement doué de la beauté suggérée par les lois de l’Académie, mais il en possédait une autre » (De La Gorce, op. Cit. , p. 114).

Rome, la mémoire des apôtres et des martyrs, Loreto, la Sainte Maison. Ce seront les deux feux autour desquels s’articulera la vie de Benoît. Il ne la quittera que pour parcourir, entre 1773 et 1774, le chemin de Compostelle et vénérer le tombeau de saint Jacques, passant par Manresa jusqu’à la grotte de saint Ignace et par Saragosse pour rendre hommage à la Vierge du Pilar. Les traces et les souvenirs de son passage sont partout visibles, sa charité est rappelée et des miracles lui sont attribués. Il est de retour à Rome le 3 avril 1774, quelques mois avant l’ouverture du Jubilé. Clément XIV mourut quelques jours après avoir signé le décret dissolvant l’ordre des Jésuites. Benoît se rend à San Paolo fuori le Mura pour prier pour l’Église. Une femme s’en souvient, qui avait senti sa sainteté et le cherchait de temps en temps: «Il s’appelait Domenica Bravi et il connaissait bien l’homme dont il avait pitié. Lorsqu’il séjournait sous les arcades du Colisée, il lui apportait des œufs frais et des oranges. […] Domenica Bravi a dit un jour à Benoît : « Qu’il est beau de connaître Dieu avec foi et de l’aimer avec charité ! ». Ces paroles avaient rempli les pauvres de joie. […] La grosse cloche du Capitole avait annoncé la mort du pape Clément XIV » (De La Gorce, « Qu’il est beau de connaître Dieu avec foi et de l’aimer avec charité ! ». Ces paroles avaient rempli les pauvres de joie. […] La grosse cloche du Capitole avait annoncé la mort du pape Clément XIV » (De La Gorce, « Qu’il est beau de connaître Dieu avec foi et de l’aimer avec charité ! ». Ces paroles avaient rempli les pauvres de joie. […] La grosse cloche du Capitole avait annoncé la mort du pape Clément XIV » (De La Gorce,op. cit. , p. 198-199).

« Priez pour l’Église, l’Église du Christ »

« Le conclave a été ouvert pour élire le successeur. Difficile, interminable, le conclave avait duré plus de quatre mois : comme toujours, le réseau d’intrigues enveloppait les cardinaux emprisonnés au Vatican, les pasquinades circulaient. Tandis qu’une Rome curieuse et vaniteuse se perdait en conjectures, excitée par cette ruée vers la tiare, Benoît errait d’église en église, et Dominique le rencontra à San Paolo fuori le Mura. « Benoît » lui dit-il « c’est un moment grave quand un pape est choisi. Priez pour l’Église, l’Église du Christ ». A ces mots « l’Eglise, l’Eglise du Christ », les pauvres sont transfigurés. Immobile et triste comme un mendiant de pierre, il atteignit le sommet de sa prière. Et Dominique comprit alors – à sa manière inculte et plébéienne – qu’il y avait un lien essentiel, indestructible entre les grandes personnalités qui délibéraient au Vatican et l’étranger dont il ignorait même le nom de famille. L’Église, l’Église du Christ, reposait sur cet anachorète » (De La Gorce,op. cit. , p. 198-199).

Benoît avait choisi le Colisée comme sa maison, dormant sous la 43e arche, à la 5e station de la Via Crucis : peut-être sans surprise, celle dans laquelle Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix. La journée a été marquée par les gestes de prière et les rues de Rome, qui l’ont amené jour après jour à choisir les lieux les plus chers à la foi du peuple. En tant que prêtre qui l’a bien connu, le Père Francesco Fraja témoigne: «D’ordinaire, je le voyais aller le lundi à l’église des Saints-Apôtres, où se donnait la bénédiction du Saint-Sacrement; mardi matin à celle de San Cosma et San Damiano, le soir à la Madonna di Loreto au Forum Romain; le mercredi après-midi, il se rendit à celui du Santissimo Nome di Maria, près de la colonne Trajane ; jeudi et samedi soir, à la Madonna dei Monti; le vendredi parfois à Sant’Agata di Monti; et le dimanche à Santa Maria in Campo Carleo ». Une fois, le vieux jésuite s’était agenouillé devant lui, et quand il avait vu que Benoît tremblait d’égarement et de confusion, il lui avait dit qu’il adorait le Christ en la personne des pauvres.

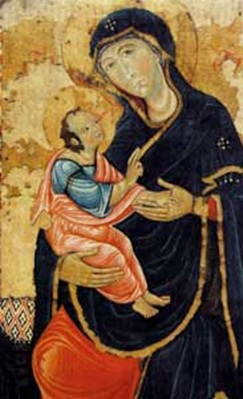

L’icône de la Madonna della Salute à l’intérieur de la Basilique de Santi Cosma e Damiano

A côté de cet amour pour l’Eucharistie, à tel point qu’on l’appelait « le pauvre des quarante heures », il y avait place pour la dévotion à la Vierge Marie. Au cours de ses pérégrinations, il atteint de nombreux sanctuaires mariaux; à Rome, il s’arrête volontiers dans les églises dédiées à la Madone et son confesseur, le père Marconi, dit qu’il préférait l’église de Santa Maria Maggiore et celle de Santa Maria ai Monti. « Dans quelle mesure cette très tendre dévotion filiale à la Vierge s’éleva chez notre Benoît Joseph, il n’est pas facile de se moquer de lui-même… Il suffisait de le voir s’agenouiller devant ses autels pour voir ses transports intérieurs de tendresse envers elle, discernant de ses yeux, que de temps en temps quelque peu s’ouvraient, les sentiments intérieurs de son esprit, comme moi-même avec ma grande édification l’ai observé, Résumé de la vie du Serviteur de Dieu Benoît Giuseppe Labre, pp. 226-227).

Les derniers jours de sa vie étaient ceux de la semaine sainte. Domenica Bravi le rencontra le dimanche des Rameaux, alors qu’il se traînait péniblement sur l’esplanade déserte qui menait de San Giovanni in Laterano à Santa Croce, pour vénérer les reliques de la Passion. C’était la dernière fois qu’elle le voyait.

Le soir du Mercredi Saint « à Loreto, Gaudenzio et Barbara Sori » qui avaient souvent hébergé Benoît dans ses pèlerinages « aperçurent l’arrivée du pèlerin. N’était-ce pas la saison de ses voyages ? Mais leur petit Joseph a dit : « Benoît ne viendra plus, il est en train de mourir ».

Ni Gaudenzio ni Barbara n’accordaient d’importance à cette balade enfantine. Leurs regards scrutaient la route qui était tombée dans l’ombre. « Benoît meurt, il est mort » répétait l’enfant. Cette fois, le petit Giuseppe a été un peu grondé. Cependant, lorsque, devenant soudain plus sérieux pour son âge, il ajouta : « Benoît est entré au ciel, mon cœur me le dit », Gaudenzio et Barbara ne lui reprochaient plus, mais réfléchissaient et pleuraient » (De La Gorce, op. Cit. , p. 208).

« … le pur effet de la grâce »

Quelques mois après sa mort, toute l’Europe chrétienne savait déjà que Benoît Labre était un saint. Il est béatifié le 20 mai 1860 par Pie IX et canonisé le 8 décembre 1881 par Léon XIII.

Ses parents ont été appelés à témoigner lors de la procédure de béatification, qui a commencé un an seulement après sa mort. Pendant ce temps, les pèlerins continuaient d’affluer aux Amettes. De l’un d’eux, la mère de Benedetto, Anne-Barbe, apprit que la famille Sori avait souvent séjourné à Loreto pour son fils épuisé et grelottant. Et il envoie une lettre de remerciement : « Madame, nous n’oublierons jamais tout ce que vous avez fait pour notre cher fils Benoît-Joseph lors de ses pèlerinages à Lorette. Vous me dites que c’est une consolation pour moi d’avoir donné la vie à ce fils et je suis d’accord avec vous, madame, mais ai-je des raisons d’en être fière ? Du tout. Je reconnais humblement qu’un père et une mère ne sont que les vils outils que Dieu utilise pour donner la vie physique à leurs enfants.

Paul Verlaine et la canonisation de Labre Le 8 décembre 1881, jour de la canonisation de Benoît Giuseppe Labre, le poète français Paul Verlaine, parti en pèlerinage aux Amettes en 1877, compose ce sonnet en l’honneur du nouveau saint. Le poème a ensuite été publié dans la collection Amour de 1888.

Ci-dessus : Santa Maria in Carleo dans une estampe de Giuseppe Vasi (XVIIIe siècle) et ci-dessous : San Paolo fuori le Mura dans une estampe de Giovanni Battista Piranesi

Saint Benoît-Joseph Labre

(Jour de la canonisation) Comme l’Église est bonne en ce siècle de haine, D’orgueil et d’avarice et de tous les péchés, D’exalter aujourd’hui le caché des cachés, Le doux entre les doux à l’ignorance humaine Et le mortifié sans paix que la Foi mène, Saignant de pénitence et blanc d’extase, chez Les peuples et les saints, qui, tous sens détachés, Fit de la Pauvreté son épouse et sa reine, Comme un autre Alexis, comme un autre François, Et fut le Pauvre affreux, angélique, à la fois Pratiquant la douceur, l’horreur de l’Évangile ! Et pour montrer ainsi au monde qu’il a tort

Et que les pieds crus d’or et d’argent sont d’argile, Comme l’Église est tendre et que Jésus est fort ! Saint Benoît Joseph Labre (Jour de la canonisation) Qu’elle est bonne l’Église en ce siècle de haine, d’ orgueil et d’avarice et de tous les péchés, pour exalter aujourd’hui le caché parmi les cachés, le doux parmi les doux devant l’ignorance humaine et l’implacable mortifié que la Foi mène, livide de pénitence et blanche d’extase, parmi les peuples et les saints, qui, affranchie des sens, fit de la Pauvreté son épouse et sa reine comme un autre Alexis, comme un autre François, et fut l’opprobre et l’angélique Pauvre, qui de l’Evangile il pratiquait la douceur et le scandale ensemble ! Et pour montrer ainsi au monde qu’il a tort et que les pieds, qu’on croit d’or et d’argent, sont d’argile 1 , comme l’ Église est pleine de tendresse et comme Jésus est fort ! 1 Il est fait référence ici au songe de Nebucadnetsar, relaté dans le livre du prophète Daniel ( Dn 2, 31-45). Dans celle-ci, une énorme satua d’or et d’argent, mais aux pieds d’argile, qui s’effondre, frappée par une pierre, représente la faiblesse des royaumes de ce monde face au royaume messianique annoncé par le prophète.