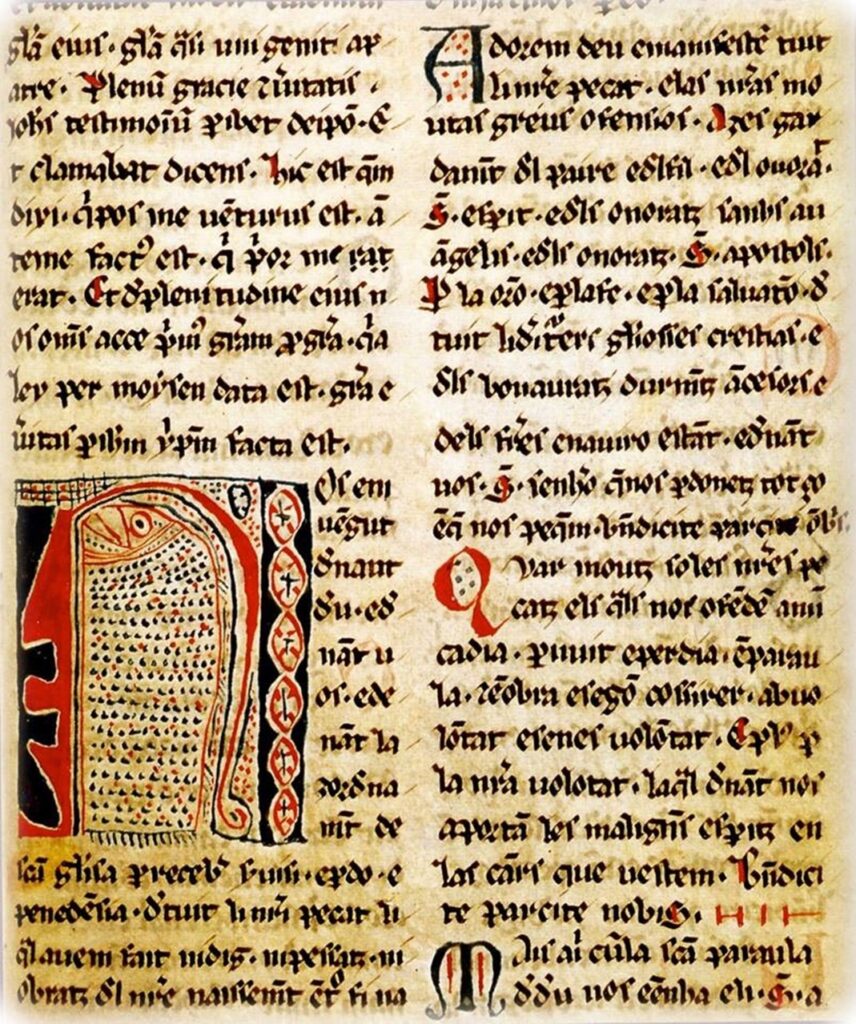

Rituel cathare

Entre le Xe et XIIe siècle, une mystérieuse « hérésie » fait son apparition dans le Midi de la France. Bientôt son expansion et sa menace sont telles que l’Eglise catholique est contrainte de mener une guerre à l’éradication de cette religion. Deux croisades seront menées par le royaume de France, il s’agit surtout pour le roi de France de dominer tout le Languedoc et l’Aquitaine. La lutte contre les cathares s’achèvera par la chute de la forteresse de Montségur en 1244.

La civilisation occitane

Au XIIe siècle, le sud-ouest de la France est une région bien différente de celle du nord de la Loire. On y parle une langue distincte (langue d’oc et non d’oïl) et une civilisation brillante et raffinée s’y épanouit. Se déplaçant de château en château, les troubadours, poètes et musiciens, chantent l’amour, mais aussi l’honneur et la négation du droit du plus fort. Ces idées et ces valeurs sont très présentes dans une région où les gens cultivés, surtout dans les villes, ont gardé vivants les souvenirs de la civilisation romaine. Des règles, des lois et des codes limitent le pouvoir des grands et régissent les rapports qui les unissent à leurs vassaux et à leurs sujets. Tandis qu’en Île de France, le roi se bat à cheval et s’impose de diverses manières à ses vassaux récalcitrants, dans les villes du Midi languedocien et aquitain, les habitants élisent des consuls ou des capitouls qui gouvernent et parlent d’égal à égal avec les seigneurs dont ils dépendent. Plus libres, les villes du Midi sont aussi les plus accueillantes aux idées étrangères : leur importante activité commerciale (Toulouse est la troisième ville d’Europe) les met en relation avec de nombreux pays. Les commerçants qui y échangent des denrées et des biens, y puisent des idées qu’ils propagent ensuite vers l’Occitanie.

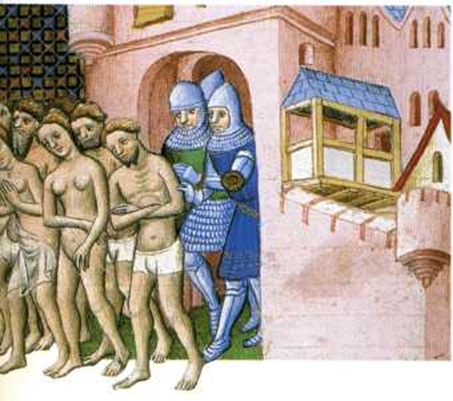

Les Cathares chassés de la ville de Carcassonne

(Enluminure des Grandes Chroniques de France. British Library, Londres. Photo D.R.)

L’origine de la religion cathare

C’est dans ce milieu que se répandit une religion nouvelle dont le succès fut si rapide qu’il effraya l’Église catholique. Cette dernière fut en partie responsable de cet extraordinaire essor : critiquée de toutes parts et incapable de se réformer, elle prépara le terrain sur lequel le catharisme put s’enraciner. Bien avant l’apparition de la religion cathare, de nombreux moines avaient prêché la révolte ouverte contre l’Église, ses prêtres et ses sacrements : l’exigence entre une plus grande simplicité dans la relation des hommes avec Dieu, d’un retour à une foi moins prisonnière du cadre luxueux dans lequel l’avait enfermée l’Église, étaient des revendications très largement répandues à l’époque. Mais le catharisme était bien plus qu’un mouvement de simple critique; il était aussi et surtout une religion différente du catholicisme romain. La tradition qui le nourrissait était très ancienne puisqu’elle s’était développée à partir du VIIe siècle avant J.-C., autour d’un personnage important de l’Antiquité, le prophète perse Zoroastre. Ce dernier pensait qu’il existait dans l’univers deux principes irréductibles, le Bien et le Mal, en lutte permanente l’un contre l’autre. Les idées de Zoroastre eurent une influence considérable pendant toute l’Antiquité et elles furent, dans leurs grandes lignes, reprises au IIIe siècle après J.-C. par le prophète Manès, fondateur de la doctrine manichéenne. Au Xe siècle, en Bulgarie, cette doctrine donna naissance aux bogomiles (De Bogomile, le fondateur de la secte), qui avaient repris les idées religieuses des conceptions manichéennes. Par la suite, on a souvent établi un lien de filiation entre le catharisme et le bogomilisme, cependant, ce lien est aujourd’hui contesté. Si ces deux doctrines sont très proches, il semble que le catharisme soit directement issu du christianisme et des doctrines marcionistes (de Marcion) et gnostiques. Le catharisme est en effet le fruit d’un travail scripturaire, proposant une interprétation différente des évangiles, rejetant notamment tous les sacrements de l’Église catholique (baptême d’eau, eucharistie, mariage, etc.).

L’essor de la religion cathare

La religion cathare tire son nom du terme grec catharos, qui signifie pur, car elle donne comme but à l’homme d’atteindre la pureté parfaite de l’âme. Pendant la durée de sa vie terrestre, considérée comme une épreuve, l’Homme doit s’efforcer, par une conduite appropriée, de rompre avec la matière, le monde physique et les besoins grossiers. Pour les cathares, qu’on appelle aussi albigeois (de la région d’Albi), tout cela représente le Mal auquel est opposé le Bien, c’est-à-dire l’âme purifiée, ignorant les désirs du corps. Ceux qui parviennent à purifier leur âme se reposent à jamais dans le Bien après la mort. Les autres doivent se réincarner indéfiniment. Pour les cathares, la mort n’était pas redoutée car elle pouvait signifier la délivrance. Ce mépris de la mort leur donna l’énergie nécessaire pour combattre le roi de France et le pape. Dès 1147, des moines furent envoyés pour redonner la raison aux albigeois, mais tous échouèrent. La dernière tentative fut celle de saint Dominique (fondateur de l’ordre des Dominicains), mais il n’obtint qu’un succès limité. Le pape en vint progressivement à penser qu’il fallait mener contre eux une guerre sainte. La rupture entre cathares et catholiques fut totale en 1208 lorsque le légat du pape fut assassiné.

Croyants et Parfaits

Les cathares et ceux qu’on appelait « Parfaits » ou « Bonshommes », qui jouaient en quelque sorte le rôle de prêtres, devaient observer des règles très strictes. Ils étaient astreints à jeûner fréquemment, et une série d’aliments leur étaient défendus en temps ordinaire. Ils ne construisaient pas de temples, ils priaient et prêchaient n’importe où, chaque fois que la possibilité s’en offrait. Ils rejetaient tous les sacrements à l’exception du Consolamentum. Elle concernait les croyants désireux de devenir Parfaits (sorte de baptême). Le croyant s’engageait à respecter les règles propres aux Parfaits : ne plus mentir, ni jurer, ne plus avoir de relations sexuelles, régime alimentaire très strict… Recevant l’accolade de ses initiateurs, qui s’agenouillaient ensuite devant lui, le nouveau Parfait était censé sentir descendre sur lui l’Esprit saint. Tant qu’ils purent afficher librement leurs opinions, les cathares s’habillaient de préférence en noir. Après la répression, ils se contentaient de dissimuler une ceinture noire sous leurs vêtements ordinaires.

Bernard Délicieux, l’agitateur du Languedoc (inconnu, XIXème siècle)

La première croisade contre les albigeois (1209 – 1218)

L’assassinat de son légat amena le pape à lever une croisade contre les hérétiques. Le roi de France, Philippe Auguste, répondit à l’appel et laissa ses plus puissants vassaux, le duc de Bourgogne, les comtes de Montfort et de Saint-Pol prendre la tête de l’armée. Ce sont 300 000 croisés qui descendirent dans la vallée du Rhône. Le comte de Toulouse, Raymond VI,

soupçonné d’avoir encouragé le meurtre du légat, s’était rallié à l’Église et s’était croisé contre ses propres sujets. L’armée des croisés mit le siège sur la ville de Béziers, une ville solidement fortifiée. Cependant les habitants, forts de ce sentiment de sécurité, assaillirent les campements

qui se tenaient aux pieds des murailles. Les ribauds (mercenaires et chevaliers recrutés pour l’expédition) profitèrent que les portes des remparts étaient ouvertes pour se frayer un chemin à l’intérieur de la cité et pour y faire pénétrer ensuite une partie de l’armée. Aux soldats qui se demandaient comment faire pour distinguer, dans la population, ceux qui étaient hérétiques de ceux qui étaient fidèles, l’abbé de Cîteaux, Arnaud Amaury, répondit par cette phrase terrible : « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens! » La mise à feu du Languedoc commença : la ville fut incendiée et ses habitants, massacrés. Après Béziers, ce fut le tour de Carcassonne où l’armée s’annonça à la fin du mois de juillet 1209. L’âme de la résistance de la ville fut le jeune vicomte Roger de Trencavel. Le siège dura trois semaines, les assiégeants avaient privé la ville d’eau, obligeant les assiégés à parlementer. Trencavel qui était venu parlementer fut fait prisonnier par les croisés, rompant ainsi le code d’honneur de la chevalerie. Simon de Montfort, un chevalier croisé dont le courage avait été remarqué, fut choisi pour succéder aux biens de Trencavel. Cependant, ses sujets lui étaient naturellement hostiles. Aussi, jusqu’à sa mort, en 1218, il fut constamment en guerre contre ses sujets récalcitrants.

Simon de Montfort, vainqueur et vaincu

A l’issue de ces sièges longs et éprouvants, les croisés victorieux offraient la vie sauve aux hérétiques acceptant de renier leur foi, mais ils étaient bien peu nombreux. Par le fer, le feu et le sang, la croisade continuait, mais l’enjeu devenait chaque jour plus clair, il s’agissait pour les seigneurs du Nord de maîtriser le Midi. Le comte de Toulouse et le roi d’Aragon finirent par s’en inquiéter et, en 1213, ils unirent leurs forces pour attaquer Simon de Montfort au château de Muret. L’assaut tourna court malgré l’avantage numérique, Pierre d’Aragon fut tué, et Raymond VI dut se replier dans sa ville de Toulouse qui fut par la suite investie par l’armée de Simon de Montfort. Mais le peuple gardait une fidélité profonde et préférait aller au bûcher en chantant plutôt que de renier sa foi. Lorsque Raymond VI et son fils Raymond VII revinrent d’Angleterre où ils s’étaient réfugiés, ils furent accueillis avec beaucoup d’enthousiasme. Une émeute populaire avait chassé les chevaliers français de la ville de Toulouse. A cette nouvelle, Montfort accourut aussitôt pour mettre le siège dans la ville, c’est là qu’il fut tué en 1218. Sa mort fut accueillie par des cris de joie : les cathares voyaient disparaître le plus cruel de leurs ennemis.

Simon de Montfort

Chef de la croisade contre les albigeois, il mena cette guerre avec courage et cruauté. Il s’était déjà illustré pour sa bravoure au cours de la quatrième croisade. Il représente le « puritanisme du nord ». Il est le parfait opposé de son ennemi, le comte Raymond VI de Toulouse, symbole du « méridional libertin ». Ils sont le modèle du choc des deux cultures en présence.

La seconde croisade contre les albigeois (1226)

En 1224, de nouvelles menaces se précisèrent sur le pays occitan. Le nouveau roi Louis VIII va se montrer plus implacable encore que son père Philippe Auguste. En 1226, alors que les seigneurs et comtes du Midi se voyaient réinstallés sur leurs terres, une seconde armée croisée allait déferler sur le Languedoc, avec le roi de France en personne à sa tête. La plupart des villes s’effondrèrent ou se soumirent assez facilement. Seul Avignon opposa une âpre résistance de trois mois. La mort de Louis VIII sauva Toulouse d’un nouveau siège, mais les redditions successives de ses vassaux finirent par convaincre Raymond VII qu’il valait mieux capituler. Par le traité de Meaux, signé en 1229, le comte de Toulouse s’engagea à demeurer fidèle au roi et à l’Eglise catholique, à mener une guerre intraitable contre les hérétiques et à marier sa fille unique au frère du nouveau roi de France, Louis IX, afin de préparer le rattachement du Languedoc à la France. Après la signature du traité et le retour de Raymond VII à Toulouse, le tribunal d’Inquisition fut créé et confié à une poignée de Dominicains. Jouissant d’un pouvoir sans limites, les inquisiteurs sillonnèrent le Midi pour débusquer les hérétiques. Mais ces mesures ne suffirent pas à étouffer l’aspiration du Midi à croire et à gouverner comme il l’entendait. Une seconde révolte secoua la région après l’assassinat, en 1242, des juges du tribunal de l’Inquisition par des chevaliers cathares.

Bataille de Muret

La bataille de Muret, le 12 septembre 1213 fut un tournant dans la lutte pour le Midi occitan, à l’avantage de l’armée royale.

(Bibliotheque Nationale de France)

La prise du château de Montségur

Une paix définitive fut signée à Lorris en 1243 entre le roi de France et le comte de Toulouse. C’était la fin de l’Occitanie indépendante et surtout du catharisme. Pour leur porter le coup de grâce, il fallut cependant prendre la forteresse de Montségur, symbole du refus de l’autorité royale, où s’était réfugiés 400 croyants de la religion cathare. La position de la forteresse (un pic dominant de plus de cent mètres des terres voisines) donnait un sentiment de confiance immense aux assiégés. Durant une année, ils défièrent avec succès l’autorité du roi et du pape. Les 10 000 soldats engagés dans le siège ne pouvaient que constater l’inefficacité des boulets que catapultaient les pierrières contre les remparts.

Cependant, une nuit de juillet 1244, grâce au renfort d’un groupe de montagnards habitués à l’escalade et connaissant parfaitement les lieux, les assiégeants réussirent à pénétrer dans la place par surprise et parvinrent à obtenir sa capitulation complète. Ne disposant plus d’aucun refuge sûr, pourchassés par les inquisiteurs, les derniers cathares vécurent comme des bêtes traquées, suscitant parfois de brèves révoltes. Les Parfaits survivants émigrèrent en Catalogne, en Sicile et en Lombardie. Ainsi disparaissait la culture la plus raffinée de l’époque : la civilisation occitane issue du mythe de la chevalerie, de l’honneur chevaleresque et de l’amour-courtois, honorée par les troubadours.

Montségur, forteresse imprenable

Montségur n’était pas un château comme les autres. Les architectes qui le construisirent eurent le souci d’édifier une bâtisse aisément défendable. Mais ils eurent également la volonté de construire un véritable temple de la religion cathare. Ainsi, l’orientation de l’édifice n’était pas simplement due au hasard : ses principaux axes se situaient dans l’alignement des points qui signalaient à l’horizon les endroits où se lève et se couche le Soleil à certaines époques de l’année (équinoxes et solstices). Le Soleil tenait un rôle important en tant que symbole de la Lumière et du Bien dans la religion cathare. Montségur est devenu aujourd’hui un symbole de la renaissance occitane.

Le trésor des cathares

Après la chute de Montségur, de nombreux cathares émigrèrent en Italie. C’est là qu’ils ont sans doute transféré leur trésor. Il s’agit peut être du vieux trésor wisigoth d’Alaric, caché dans les environs de Carcassonne. Cependant, au début du XXe siècle, près de Rennes-le-Château, l’abbé Béranger Saunière fait des dépenses exubérantes sans que l’on sache d’où venait sa fortune. Une chose est sûre, ce curé a trouvé un trésor. Pourrait-il s’agir du trésor des cathares ? N’oublions pas que lors du siège de Montségur, une poignée d’assiégés s’enfuirent du château pour une destination mystérieuse.

…Page d’un rituel cathare en occitan…Les Cathares : appelés publicains en Champagne, bougres en Bourgogne, piphles en Flandre, cathares ou lucifériens en Rhénanie, patarins en Italie, ariens en Occitanie, ces hérétiques que la papauté accable d’opprobre se disent, eux, apôtres ou Bons Chrétiens. Présents aux quatre coins de l’Europe, jusqu’en Asie Mineure, ils prétendent appartenir à la vraie Église de Dieu, héritière des apôtres : une église légitimée par la réception de l’Esprit saint, transmis par le sacrement du consolament ; une Église dont le clergé observe les préceptes évangéliques et propose une interprétation dualiste des Écritures. Pourchassés dans le nord de l’Europe, les Bons Chrétiens sont particulièrement bien implantés et tolérés en Bosnie, dans les cités gibelines d’Italie et, aussi, en Occitanie….(sources:les Cathares)…..

Qui étaient les Cathares ?

Le terme, tiré du grec katharos (« pur »), a été utilisé d’abord pour désigner une secte de Rhénanie. Ses idées étaient assez comparables à celles exprimées, en Lombardie ou dans le midi de la France, par d’autres groupes hérétiques.

D’OU VIENNENT LES CATHARES ?

Aux XIe et XIIe siècles des courants hérétiques parcourent l’Europe.

Dans le nord de la France, certains cercles revendiquent une pureté évangélique qui aurait été “trahie” par l’Eglise. Vers 1170, Pierre Valdès, un marchand de Lyon, abandonne sa famille et ses biens pour prêcher la pénitence et la pauvreté. Refusant les sacrements et la hiérarchie ecclésiastique, sa doctrine est condamnée par son évêque, puis par le pape. Ses fidèles (les Vaudois) excommuniés, se maintiendront clandestinement en Provence, dans le Languedoc, dans le Dauphiné, en Italie.

À la fin du XIe siècle, un mouvement de contestation de l’Église se développe dans l’actuel sud-ouest de la France. C’est ici qu’apparaissent ceux que nous appelons les cathares. […] Leur pensée repose sur un dualisme absolu.

Le catharisme oppose deux principes éternels.

- Le bon qui a enfanté les esprits, les âmes, le Bien.

- Et le mauvais qui est à l’origine de la matière, du corps, du Mal.

- Ce n’est pas Dieu qui a créé l’univers, c’est Satan. Toute réalité terrestre est donc marquée du signe du Mal.

LA DOCTRINE CATHARE

Evangiles, mais ils les réinterprètent.

- À leurs yeux, Jésus est un ange dont la vie terrestre n’a été qu’une illusion. Le Christ n’a donc pas souffert pendant sa passion, il n’est pas mort et n’a pas eu à ressusciter.

- La Vierge Marie, de même, était un pur esprit aux apparences humaines.

- En s’évadant de la terre, royaume du Mal, l’âme se dépouille [par la mort] de son enveloppe impure pour rejoindre le royaume de l’esprit. La religion cathare distingue deux sortes de fidèles.

- D’abord les croyants, qui conservent leurs habitudes extérieures.

- Puis les parfaits qui, passés par le rite de l’imposition des mains, le consolamentum (et pouvant dès lors le conférer), forment le noyau de cette contre-Église.

UN COMPORTEMENT SECTAIRE

Ayant rompu avec leur famille les parfaits vivent en communauté. Leur morale étant établie sur la séparation de l’âme et du corps, ils observent la plus stricte continence.

Se nourrissant le moins possible, ils suivent un régime végétarien, refusant tout produit animal (viande, lait, fromage, oeufs). Cette épreuve du renoncement (endura), certains la poussent à l’extrême : selon certaines sources, des cas de mort par inanition sont attestés.

En vertu de la même logique, les parfaits pratiquent l’abstinence sexuelle. La chair étant impure et la procréation criminelle (mettre un enfant au monde, c’est précipiter une nouvelle âme dans le royaume du Mal), ils se vouent à la chasteté. En conséquence, celui qui a reçu le consolamentum est voué au célibat ou doit quitter son conjoint. Certains parfaits, cependant, admettent les relations charnelles ; condamnant seulement l’institution du mariage, ils en viennent à prôner la liberté sexuelle.

Plus qu’une hérésie, le catharisme constitue une remise en cause intégrale du christianisme.

Récusant l’Église, la famille, la propriété et le serment d’homme à homme, les cathares nient les fondements de l’ordre féodal. Observant des rites initiatiques, obéissant à une hiérarchie secrète, ils présentent toutes-les apparences d’une secte. Une secte qui contrevient ouvertement à la morale commune de l’époque.

DÉVELOPPEMENT DE LA SECTE

Et cette secte se développe.

- À partir de 1160, le catharisme s’organise. Il ne possède pas de clergé, mais, à Toulouse, Albi et Carcassonne, certains parfaits remarqués pour leur zèle prennent la tête de « diocèses ».

- En 1167, un concile cathare se tient à Saint-Félix-de-Lauragais, sous l’autorité d’un évêque hérétique venu de Constantinople. La noblesse locale est touchée.

- En 1205, la comtesse de Foix quitte son mari et devient parfaite. Dans le Mirepoix, trente-cinq vassaux du comte de Foix se convertissent au catharisme. Les artisans sont gagnés à leur tour : la corporation des tisserands du Languedoc se fait cathare.

- À Béziers, en 1209, 10% de la population est touchée par l’hérésie.

Bernard Délicieux, l’agitateur du Languedoc est l’un des plus acharnés opposants à l’inquisition. Les cathares ne craignent pas le bûcher et croient en la résurrection

L’esprit créé par le Dieu du bien, ne meurt pas et se réincarne. Les esprits vont de tunique en tunique jusqu’à en trouver une. Chaque âme peut connaître neuf corps. A la dernière incarnation (la neuvième) ou bien l’issue sera celle d’un bon chrétien avec passage au paradis ou bien chute en enfer.

On définit les cathares comme des chrétiens dualistes. Ils n’avaient pas de lieu de culte, peu de sacrements et niaient l’eucharistie. On définit cette église hérétique comme un christianisme médiéval dans lequel, le clergé, les bons-hommes rejetaient le Pape de Rome, symbole du mal qui persécute et excommunie.

L’incarnation du Christ

L’essentiel de la différence avec les catholiques réside dans le refus de l’incarnation du Christ, de sa réalité charnelle, de sa passion et de sa résurrection en quelque sorte « matérielle ». En essayant de traduire la relation concrète de ces événements par le concept de « bonne nouvelle », les cathares ne font que déplacer le problème sur le plan « symbolique ». Si l’enseignement et les rites de l’église catholique reposent sur le sacrifice rédempteur de Jésus, les Cathares lisent autrement les écritures et pour eux le Christ est venu délivrer un message, offrir aux hommes la clef de leur salut. De nature divine il ne s’est pas incarné mais n’a pris que l’apparence humaine. Dieu n’aurait pas permis qu’il subît l’affreux supplice de la croix. Les tortionnaires du Golgotha n’ont crucifié qu’une ombre. Il n’y a donc pas eu rédemption mais appel. Jésus est venu tirer les âmes déchues de leur sommeil et leur proposer un modèle de vie. Il a attisé les étincelles divines enfouies dans le corps de chacun. La fin du monde ne sera pas catastrophique mais aura lieu progressivement avec le départ des âmes sauvées ; Satan restant seul dans son néant.

Une réponse au problème du mal

Les bonshommes cherchent à donner une réponse au problème majeur de la théologie chrétienne : l’existence du mal. Impossible pour eux de croire que le Dieu chrétien soit à l’origine du mal et ils refusent la solution catholique du libre arbitre, supposant une intention maligne de Dieu qui

Laisseraient ses créatures choisir entre le bien et le mal. Puisque Dieu est parfait et qu’il est le créateur de toute chose, comment a-t-il pu créer le mal ? Pour certains dualistes dit mitigés, le Dieu bon est supérieur au Dieu mauvais et le mal n’est que la création d’un ange rebelle, déchu, tombé du ciel, Lucifer (voir l’excellent livre de D’Ormesson, l’archange Gabriel). Lucifer est le seul auteur de la création du mal. Pour d’autres, les dualistes absolus, le bien et le mal sont sur le même pied d’égalité et c’est la réalité seulement qui est une création satanique. Les hommes qui peuplent la terre sont donc des damnés qui se reproduisent. Cette deuxième conception se retrouve chez les cathares qui dénonceront la procréation pour obtenir l’extinction du monde. Les cathares furent considérés comme des manichéens à cause de leur credo dualiste.

Le salut

En persécutant et excommuniant, l’église catholique est complice et productrice de mal. La doctrine cathare est finalement plus optimiste que l’église romaine qui juge qu’un enfer éternel attend les pécheurs. L’église des bons-hommes croit au salut des âmes, assuré pour chacun, qui se purifie au fil de ses vies successives.

Dissidents plutôt qu’hérétiques

Les cathares sont incontestablement des chrétiens mais des chrétiens dissidents, critiques. S’ils ne vénèrent pas la croix, s’ils prêchent, par l’exemple, la pratique des préceptes évangéliques, s’ils refusent des sacrements catholiques, les cathares reprennent des éléments de la théologie dominante et font constamment référence à des écritures reconnues par l’église romaine : les Évangiles. Les causes de leur persécution sont peut-être à rechercher ailleurs que dans leur doctrine.