Le siège d’Ascalon de 1153

LE SACRIFICE ULTIME DES TEMPLIERS

Vingt jours ne s’étaient pas écoulés depuis la célèbre prise de Jérusalem par les Croisés, qu’une importante armée égyptienne, conduite par le vizir al-Afdal en personne, faisait irruption en Palestine. Le tout récent « Avoué du Saint Sépulcre » Godefroi de Bouillon, devant la gravité du péril, tenta de rallier à sa bannière tous les chefs de la Croisade.

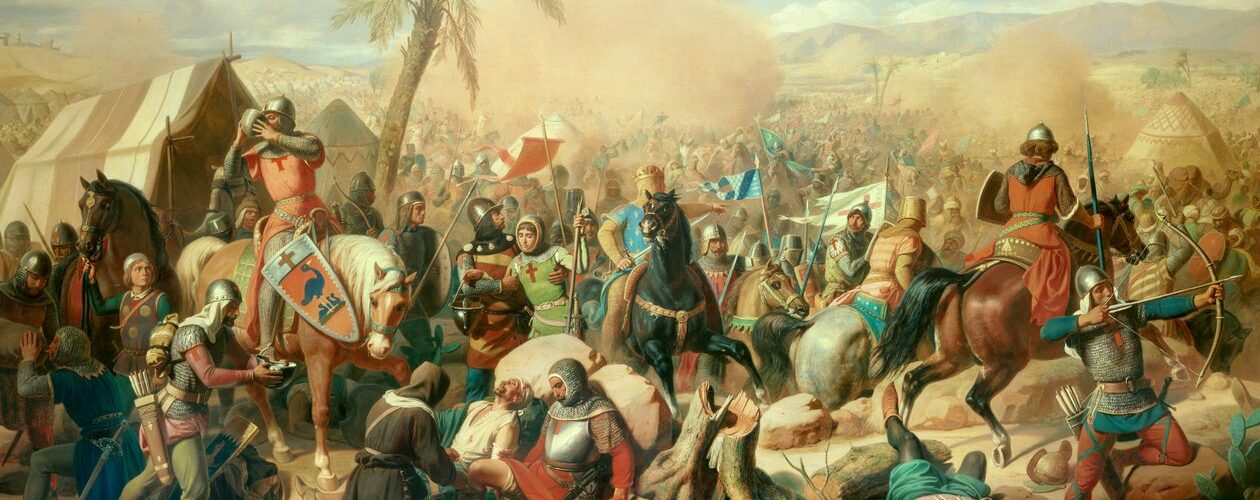

Les forces franques en présence réussirent à réunir tout au plus douze cent cavaliers et environ neuf mille fantassins près de l’antique Yebnâ. Sûrs de leur valeur, qu’ils avaient pu éprouver au cours des innombrables combats endurés pour arriver jusqu’à Jérusalem, les Barons décidèrent de se porter sans attendre à la rencontre de l’armée fâtimide, qu’ils surprirent dans la plaine d’Ascalon. Aux dires des chroniques, les troupes égyptiennes n’eurent même pas le temps de revêtir leur armes, et, devant la soudaineté de l’attaque, furent littéralement taillées en pièces.

La surprise se transforma bientôt en débacle lorsque le comte Robert de Normandie abattit, au cours d’une charge furieuse, l’étendard du vizir al-Afdal, qui devait par la suite orner les murs du Saint Sépulcre.

Godefroi, en bon chef de guerre, décida séance tenante de mettre le siège devant Ascalon, qu’aucune armée égyptienne ne pourrait désormais plus secourir.

Cependant, les dissensions et rivalités au sein de l’armée franque, notamment entre le duc Godefroi et le comte Raymond de Toulouse, ne permirent pas la prise de la ville. Alors que les Ascalonitains étaient à la veille de se rendre, le souvenir du sort accordé aux habitants de Jérusalem, brutalement massacrés quelques semaines plus tôt les poussa à arborer la bannière du comte de Toulouse, dont la réputation de loyauté avait été éprouvée (ce dernier avait en effet scrupuleusement respecté la parole donnée lors de la prise de Jérusalem, en faisant conduire sans aucune exaction la garnison de la Tour de David en terre fâtimide).

Godefroi, qui ne pouvait souffrir de voir se constituer une baronnie provençale en Philistie, alors que ce littoral devait naturellement faire partie des possessions hiérosolémitaines, invita Raymond à renoncer à la ville. Le comte de Toulouse, plein de rancoeur, préféra voir Ascalon rester musulmane qu’entrer dans le giron des possessions de son rival. Quittant dépité le siège de la ville, il fit dire à la garnison de résister, l’informant du retour prochain en Europe des barons de la Croisade, au grand dam du duc de Lorraine.

Cette regrettable traîtrise devait avoir, pour le jeune royaume de Jérusalem des conséquences désastreuses, puisque dès lors, la ville d’Ascalon allait devenir la tête de pont des incursions et razzias fâtimides en Palestine, empéchant la colonisation franque d’opérer dans l’ouest de la Judée.

En septembre 1101, une nouvelle armée en provenance d’Egypte se concentra à Ascalon et subit une nouvelle défaite infligée par les troupes de Jérusalem, menées cette fois-ci par Baudouin Ier, successeur de son frère Godefroi. De même, en mai 1102, le vizir al-Afdal, qui n’entendait pas rester sur ses deux précédentes défaites, envoya une nouvelle armée à Ascalon, laquelle fut également défaite devant Jaffa.

L’infatigable al-Afdal tenta en 1105 un dernier effort pour reprendre la Palestine et regroupa d’importantes forces à Ascalon, commandées par un de ses fils, Senâ al-Mulk Husain. Une énième rencontre eut lieu devant Ramla, au cours de laquelle le gouverneur d’Ascalon, Jamâl al-Mulk, fut tué et l’armée fâtimide une fois de plus déconfite.

En 1106, les garnisons d’Ascalon, de Tyr, de Sidon et Beyrouth profitèrent de ce que le roi Baudouin était retenu en Galilée pour opérer un raid autour de Jaffa, lequel se solda par la prise de Chastel-Arnoul ( Castellum Arnaldi ) et le massacre de sa garnison.

Au printemps de l’année 1107, la garnison égyptienne d’Ascalon, renforcée par quelques mercenaires turcs de Damas, s’en prit cette fois-ci à Saint-Abraham (Hébron) qui surveillait les pistes reliant Ascalon à la Mer Morte. A cette nouvelle, le roi Baudouin accourut accompagné de soixante dix preux et surprit le camp égyptien qu’il dispersa aux premières lueurs de l’aube.

Durant l’année 1110, le gouverneur d’Ascalon, Shams al-Khilâfa, se mit en relation avec Baudouin, et, lui ayant envoyé force présents, signa avec lui un véritable pacte de non-agression de façon à s’émanciper de la tutelle égyptienne. Alarmé par cette situation, le vizir al-Afdal fit partir d’Egypte une nouvelle armée soi-disant dirigée contre les Francs, mais destinée en réalité à s’emparer du gouverneur et de prendre possession de la place. Ce dernier, qui se méfiait à juste titre, n’ouvrit pas les portes de la ville et fit même sortir de la cité les soldats égyptiens dont il redoutait le loyalisme envers les Fâtimides. Cet épisode poussa Shams al-Khilâfa à resserrer un peu plus son alliance avec le Malik franc de Jérusalem. Se sentant menacé par ses propres administrés, il recruta un certain nombre de mercenaires arméniens dévoués à sa personne et se rendit en dernier lieu à Jérusalem pour se reconnaître vassal du roi Baudouin.

Afin de concrétiser ce lien de vasselage, un détachement de trois cents soldats francs l’accompagna jusqu’à Ascalon avec ordre de lui constituer une garde personnelle contre les révoltes éventuelles de la population.

Les notables de la ville fomentèrent un complot en 1111, visant à mettre fin à ce protectorat et parvinrent à massacrer Shams al-Khilâfa ainsi que sa garde franque. Aussitôt, la ville fut réoccupée par une nouvelle garnison en provenance d’Egypte et Baudouin arriva trop tard pour secourir ses propres troupes.

Durant l’été 1113, la garnison ascalonite, sachant Baudouin et son armée retenus par une invasion turque près de Tibériade, envahit une fois de plus la Judée dégarnie de troupes et poussa même jusqu’aux murailles de Jérusalem qu’elle vint saluer d’une volée de flèches.

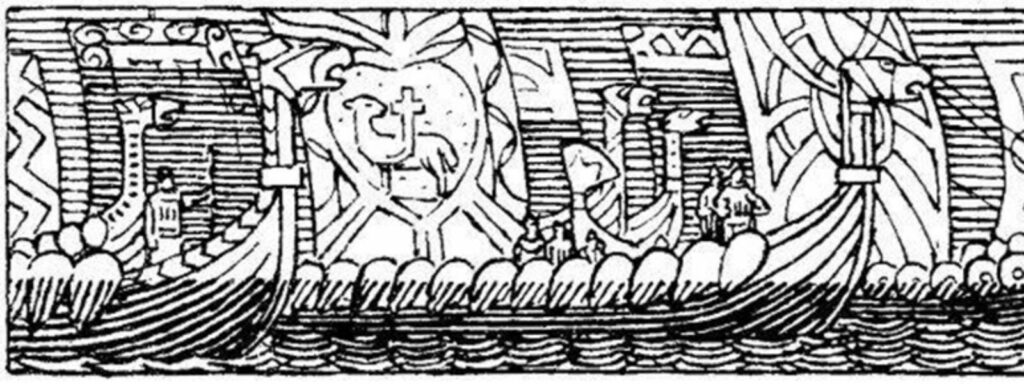

En septembre 1115, la garnison égyptienne d’Ascalon profita d’une expédition du roi en Syrie du Nord pour tenter de surprendre Jaffa par terre et par mer. Renforcée d’une escadre de neuf bâtiments en provenance d’Egypte, l’armée ascalonite entreprit le siège de la ville, qu’elle abandonna bien vite devant la fière contenance des habitants de Jaffa.

En mai 1123, profitant de la captivité du roi de Jérusalem Baudouin II, les Fâtimides d’Egypte concentrèrent à Ascalon une forte armée qui alla assiéger Jaffa, accompagnée d’une escadre de soixante dix navires. Ladite armée se retira à Ibelin à l’approche des troupes franques guidées par le patriarche de Jérusalem Gormond de Picquigny et y fut battue à plates coutures. La flotte égyptienne, qui mouillait dans les eaux d’Ascalon, fut quant à elle anéantie par une imposante escadre vénitienne, qui arriva fortuitement en terre sainte durant cette période trouble.

Le doge Domenico Michiel, qui avait appris une fois arrivé à Acre la présence d’une flotte ennemie non loin de là, décida d’intervenir et divisa à cet effet son escadre en deux flottilles : la première, dont il prit la tête, cingla le long de la côte en direction de Jaffa, tandis que la seconde, d’importance moindre, prit la direction de la haute mer, et se dirigea vers Ascalon faisant mine de n’être qu’un simple convoi de pèlerins égaré. Au petit jour, quand les amiraux égyptiens aperçurent les navires chrétiens, ils s’élancèrent aussitôt en mer pour les capturer. Le convoi chrétien, continuant son manège, feignit de redouter la bataille et put retarder assez la confrontation pour permettre à la flottille du doge d’entrer en jeu.

La flotte égyptienne, se retrouvant d’un coup encerclée, dut accepter un combat inégal et fut entièrement envoyée par le fond.

Sa destruction assura aux Latins la maîtrise absolue de la mer. Ces derniers résolurent de profiter de cette situation pour s’emparer des dernières places fortes maritimes du littoral philistin, à savoir Tyr et Ascalon. Le dilemme fut difficile a trancher, tant chaque baronnie rêvait de voir l’enclave fatimide qui outrageait sa facade littorale anéanti. Le sort désigna finalement Tyr.

Dès la nouvelle du siège de Tyr, la garnison d’Ascalon, affaiblie qu’elle était par les deux récentes défaites que venaient de lui infliger les Vénitiens et les forces du royaume de Jérusalem, tenta une diversion contre Jérusalem dégarnies de troupes. A l’approche de l’armée fâtimide, les bourgeois de la ville sonnèrent le ban et se rangèrent en ordre de bataille devant les murs de la ville. Devant leur détermination, les Egyptiens, manifestement impressionnés, sonnèrent la retraite vers Ascalon.

Durant la durée du siège de Tyr, la garnison ascalonite mena un second raid plus meurtrier en Judée, où elle surprit la garnison franque de la Mahomerie ( al-Bîra ).

Au cours de l’automne de l’année 1125, le roi Baudouin II, revenu de captivité, profita d’une relève de la garnison d’Ascalon pour lui tendre un piège : se postant en embuscade près d’Ascalon, il envoya, suivant un schéma guerrier pourtant bien connu des Arabes, quelques corps de cavalerie légère provoquer la garnison. Les jeunes recrues égyptiennes brûlant d’en découdre ne firent qu’un bond et se précipitèrent à la poursuite des cavaliers francs, dépassant la butte derrière laquelle étaient dissimulés les hommes de Baudouin. Quand les cavaliers fâtimides voulurent rentrer à Ascalon, ils se trouvèrent nez-à-nez avec la troupe franque qui prit l’avantage, tuant une quarantaine des meilleurs guerriers de la ville.

Devant les dangers incessants que représentait la garnison d’Ascalon, le roi Foulques de Jérusalem décida de fortifier progressivement durant les années 1130 les marches de la Judée afin d’en sécuriser les campagnes. En effet, tous les trois mois, ladite garnison était renouvelée et chaque relève cherchait à se signaler par une nouvelle razzia en terre franque.

Ainsi, un système de bastions défensifs fut établi dans les contreforts du massif judéen. De ceux-ci, il convient de rappeler le nom des plus fameux. Le premier à sortir de terre fut le château d’Ibelin, situé entre Ascalon et Jaffa, suivi de près par la construction de Blanche Garde ( Tell el-Safi ) entre Ascalon et Bethléem, et enfin par celle de Bethgibelin, sise entre Ascalon et Saint Abraham.

La présence de ces petits fortins et de leur garnisons eut vraissemblablement pour effet de rendre la traversée des terres chrétiennes plus difficile, et nourrit assurément la confiance des populations locales, qui purent durablement peupler et cultiver certaines vallées, jusqu’alors délaissées, assurant aux seigneurs de ces forteresses de confortables revenus.

Au commencement de l’année 1150, Baudouin III de Jérusalem se rendit avec toute son armée sur l’emplacement de l’antique Gadres (aujourd’hui Gaza), qui n’était plus qu’un tas de ruines, avec la ferme intention de lui redonner vie.

L’emplacement avait été choisi avec un remarquable discernement stratégique puisque Gadres, sise à quelques 20 kilomètres au sud d’Ascalon, coupait tout lien terrestre entre cette dernière et l’Egypte. Relevant les anciennes murailles de la ville, Baudouin établit une véritable forteresse sur la butte qui constituait anciennement la ville haute. La construction fut achevée au printemps, et la cité donnée aux Templiers. La relève de la garnison ascalonite éprouva d’ailleurs tout de suite la force de la nouvelle forteresse en se heurtant à la pugnacité des frères du Temple. Dès lors, les relèves de la garnison ne se feraient plus que par mer.

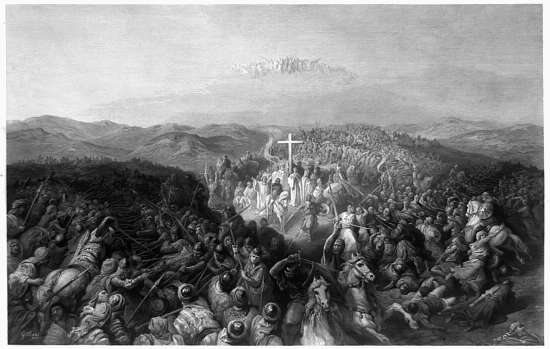

Baudouin III, profitant de troubles en Egypte à la cour du calife fâtimide, parut sous les murs d’Ascalon avec son armée le 25 janvier 1153. Pour marquer sa détermination à prendre la ville, il s’était fait accompagné par tout le clergé de Jérusalem ainsi que de la Vraie Croix, lesquels devaient insuffler l’élan mystique propre à permettre de réduire la ville qui, depuis cinquante ans déjà, défiait la couronne de Jérusalem.

Gérard de Sidon fut chargé d’assurer le blocus des communications maritimes à l’aide de ses quinze galères, tandis que sur terre étaient dressées toutes les machines nécessaires à un siège en règle.

Au dire des chroniques, ce siège fut particulièrement agréable pour les assiégeants, qui purent jouir des bienfaits des jardins, vignobles et vergers d’Ascalon.

Le siège durait depuis plus de deux mois lorsqu’aux environs de Pâques, parurent les renforts annuels de pélerins en provenance d’Occident, lesquels vinrent peu à peu grandir les rangs des assiégeants.

Ces derniers construisirent finalement une immense tour de bois, recouverte de cuir pour échapper aux flammes et dont la hauteur était suffisante pour dominer la muraille et accabler les défenseurs de traits.

Le gouvernement fâtimide, malgré les luttes intestines dont il faisait l’objet, parvint tout de même au bout de cinq mois de siège à envoyer aux assiégés une importante flotte de près de soixante dix navires, lesquels firent se replier à leur arrivée les nefs franques postées devant la ville.

Cette arrivée inespérée rendit le moral aux assiégés, qui dès lors devinrent plus audacieux. Alors que les machines de siège continuaient leur inéxorable bombardement, les assiégés prirent le parti d’incendier la haute tour de bois en amoncelant dans l’intervalle la séparant du rempart qu’elle dominait un ensemble de sarments badigeonnés d’huile et de poix, auquel ils mirent le feu.

Cependant, ce stratagème s’avéra désastreux car un léger vent détourna la flamme du « château de fût » et la repoussa vers les murailles, dont un pan de mur s’effondra au petit matin. Les Templiers furent les premiers à se ruer dans la brèche dont ils interdirent pour une raison assez floue, l’accès aux autres combattants. Si, dans un premier temps, les assiégés furent en proie à la stupeur et la panique, la vue de la quarantaine de Templiers entrés seuls dans l’enceinte leur fit reprendre courage, et ces derniers se virent rapidement submergés, pendant que des poutres étaient hâtivement amenées des navires pour combler la brèche. Après quoi, les assiégés pendirent aux murs de la ville les dépouilles des quarante impudents frères du Temple et de leur maître, Bernard de Tremelay.

Cette déconvenue, due selon certaines chroniques à l’égoïsme et la cupidité des Templiers, aurait certainement achevé de décourager le camp chrétien et fait lever le siège si le clergé n’était pas intervenu pour convaincre les « clercs » de continuer l’entreprise.

Il semble que peu après cet épisode, les Égyptiens, ragaillardis par leur précédent succès face aux Templiers, opérèrent une sortie et qu’une véritable bataille ait eu lieu sous les murailles d’Ascalon, se soldant par un cinglant revers pour les assiégés.

Devant l’inexorable détermination franque, les Ascalonitains se résignèrent à demander l’âman . Une délégation de notables fut à cet effet envoyée au roi Baudouin pour demander une capitulation honorable, ce qui leur fut accordée. Le 19 août 1153, après six mois de siège, les habitants et la garnison d’Ascalon évacuèrent la ville, en bon ordre et « avec tout leur harnois ». Conformément à la promesse du roi, cette évacuation se déroula sans anicroche, les troupes royales accompagnant même les Ascalonitains jusqu’à Laris ( El – Arish ), à l’orée du delta du Nil.

L’entrée des Francs dans la cité, en procession derrière la Vraie Croix, se fit dans une ferveur rappelant les premiers temps de la conquête.

Cette précieuse victoire complétait l’oeuvre des premiers rois de Jérusalem, parachevant ainsi la maîtrise franque du littoral palestinien et ouvrant surtout de nouvelles perspectives d’expansion, dorénavant toutes tournées vers l’Egypte fâtimide, alors en pleine décadence.

Ainsi, durant les deux décennies suivantes, Ascalon devint de lieu de rassemblement des armées latines en partance pour l’Egypte sous la férule de l’infatigable roi Amaury de Jérusalem, qui organisa durant son règne pas moins de six expéditions vers le Delta.

L’arrivée de Saladin en Egypte et le renversement de la dynastie fâtimide changea profondément la donne : l’Egypte redevint une source de danger pour la Palestine franque.

Ainsi, en novembre 1177, alors que le gros des forces franques combattait avec le comte Philippe d’Alsace en Syrie du Nord, Saladin s’engouffra en terre chrétienne avec toutes ses forces disponibles en Philistie. Négligeant Daron et Gaza qui étaient bien défendues par les Templiers, il se dirigea vers Ascalon. Le roi Baudouin IV de Jérusalem, qui avait eu la présence d’esprit de rester sur place alors que sa chevalerie était partie guerroyer devant Harrenc, ne pouvait guère compter que sur cinq cent chevaliers.

Dans ces circonstances tragiques, le jeune roi lépreux fit preuve d’un grand sang-froid et pu rejoindre Ascalon avec ses maigres troupes juste avant l’arrivée des troupes de Saladin. Comble de malheur, l’arrière-ban que le roi avait convoqué, en l’espèce les bourgeois de Jérusalem et des autres villes du royaume furent systématiquement appréhendés par les troupes ayyûbides, si bien que Saladin, ne doutant plus de son succès, dédaigna Ascalon et la négligeable armée royale pour ravager l’entier royaume, et marcher sur la ville sainte dégarnie de troupes.

Grisé par un succès qui s’annonçait certain, le sultan, d’habitude si magnanime, réunit devant Ascalon tous les prisonniers dont il avait pu s’emparer jusqu’alors, et leur fit trancher la tête.

Une telle cruauté devait sceller la plus belle victoire des Croisades, puisque fous de rage, Baudouin et ses hommes quittèrent Ascalon, et, décrivant un arc de cercle, retrouvèrent et mirent en déroute les troupes sarrasines dans les défilés du Wadi al-Dahr, près de Montgisard (Tell Jezer); selon légende, Saladin ne dut son salut qu’à une fuite honteuse au dos d’un âne.

Suite au désastre de Hattin, et à la chute de Saint Jean d’Acre, Saladin, avant d’aller cueillir Jérusalem, voulut s’emparer d’Ascalon; depuis sa prise en 1153 par les Francs, la ville faisait obstacle aux communications entre l’Egypte et la Syrie.

Si la cité n’avait plus de chevaliers pour la défendre, ses bourgeois étaient bien décidés à résister. Le sultan fit venir de Damas son royal prisonnier Guy de Lusignan, lequel était également seigneur d’Ascalon, pour intercèder en faveur du sultan auprès des habitants en échange de sa liberté. Le « fossoyeur du royaume de Jérusalem » ne recueillit de la part des Ascanonites que malédictions et sarcasmes.

Les bourgeois d’Ascalon résistèrent avec courage aux attaques ayyûbides et eurent droit à une capitulation honorable ( 5 septembre 1187 ), moyennant une libre sortie des personnes et de leurs biens mobiliers jusqu’en terre chrétienne.

Lors de la Troisième Croisade et suite à la bataille d’Arsuf brillamment remportée par les troupes conduites par Richard Coeur de Lion, Saladin dut faire face à une fronde de ses émirs, qui refusèrent de défendre Ascalon, craignant de partager le sort des défenseurs d’Acre, tous décapités devant la ville. Désespérant d’affronter l’armée franque en rase campagne ou même derrière les solides murs d’Ascalon, le sultan ayyûbide fut contraint de faire le désert devant elle, et, plein de tristesse, donna l’ordre de jeter à bas les murs Ascalon.

Cette décision fut une véritable tragédie pour les familles musulmanes qui avaient connu le siège de 1153 et, revenues d’Egypte, s’étaient réinstallées depuis peu dans la ville…

Au début de l’année 1192, le roi Richard se rendit sur les ruines d’Ascalon dont il entreprit la reconstruction. Ses troupes travaillèrent si bien qu’au printemps, la reconstruction de l’enceinte était achevée.

Durant les pourparlers de paix entre Saladin et Richard, il fut souvent question du démantèlement d’Ascalon que ce dernier venait de reconstruire. Finalement, pressé de repartir en Angleterre dont lui provenaient d’alarmantes nouvelles, le roi d’Angleterre céda sur ce point, et Ascalon fut une seconde fois arasée.

Au cours de la « Croisade des poètes » de 1239, les Croisés français, fraîchement débarqués à Acre, décidèrent de se rendre séance tenante à l’emplacement d’Ascalon et d’en relever les murailles. Toutefois, la folle chevauchée du comte de Bar, accompagné d’une partie de la noblesse française, se solda par un désastre dans les dunes du Wadi Gaza et vint interrompre le projet de reconstruction; les troupes franques regagnèrent Acre.

En 1240, les Croisés, peu après avoir fait la paix avec le sultan d’Egypte, relevèrent finalement les murailles d’Ascalon. Thibault de Champagne et les autres chefs de la croisade se réembarquèrent pour l’Occident vers septembre 1240, laissant le duc Hugues IV de Bourgogne, qui, seul, déclara vouloir rester à Ascalon jusqu’à ce que la forteresse soit complètement reconstruite, ce qui fut fait, en mars 1241. La garde de la ville fut confiée à l’ordre de l’Hospital.

Suite au désastre de la Forbie ( aujourd’hui Herbiyâ ) le 17 octobre 1244, véritable « second Hattin » pour les colonies franques, Ascalon fut assiégée par l’armée égyptienne; ne pouvant emporter la place de vive force malgré le faible nombre de ses défenseurs, les Egyptiens en entreprit le blocus, sans succès.

Durant l’été 1247, l’émir Fakr el-Din ibn as-Sheikh, commandant des forces égyptiennes, vint assiéger Ascalon avec l’aide de vingt-deux galères venant d’Alexandrie et de Damiette. Les Hospitaliers implorèrent le secours des barons de Syrie et de Chypre. Le roi de Chypre, Henri Ier, leur envoya immédiatement des renforts de Famagouste, consistant en huit galères et cent chevaliers placés sous le commandement du sénéchal de Chypre Baudouin II d’Ibelin. De leur côté, les Francs de Syrie armèrent une petite armada de quinze galères et cinquante navires légers, qui cingla d’Acre vers Ascalon.

La flotte égyptienne, refusant le combat en haute mer, fut entièrement détruite au cours d’une violente tempête, si bien que les Latins eurent dès lors la maîtrise de la mer, et donc la possibilité de pourvoir au ravitaillement de la ville.

Le mauvais temps poussa finalement la flotte franque à regagner le port d’Acre, tandis que les troupes égyptiennes s’emparèrent des carcasses des galères échouées sur la plage pour construire leurs machines de siège. Le bois des navires fournit également les étaux qui manquaient aux mineurs de Fakhr el-Din. Ces derniers travaillèrent si vite et si bien dans ce sol sablonneux qu’ils purent rejoindre au terme d’un long boyau la cour de la citadelle d’Ascalon. Les Egyptiens parvinrent ainsi à surgir par surprise au coeur des fortifications franques, semant la stupeur parmi les assiégés, qui furent, à quelques exceptions près, massacrés ou réduits en esclavage (15 octobre 1247).

Cette fois-ci, les fortifications franques d’Ascalon furent rasées pour ne plus jamais reparaître…

Autrement dit

Dans l’imaginaire collectif, ils sont des chevaliers héroïques, bravant tous les dangers et éternellement victorieux. Mais la réalité historique n’est pas toujours si évidente. A de nombreuses occasions, les chevaliers et sergents de l’ordre du Temple ont été massacrés dans des combats qui n’avaient pas lieu d’être. C’est l’un de ceux-là dont nous allons vous parler aujourd’hui: le siège d’Ascalon en 1153.

Origines du conflit

A cette époque, Ascalon est une ville tenue par les Turcs au Sud de la Palestine actuelle et située sur la côte aux frontières de l’Egypte. Cette ville réputée imprenable est entourée d’une double ceinture de remparts flanquée de 150 tours. Décidant d’asseoir son royaume et afin d’en sécuriser les frontières, le Roi chrétien de Jérusalem Baudouin III (Foulques V d’Anjou) décide d’en finir avec ce bastion musulman qui menace les Etats latins d’Orient.

La bataille d’Ascalon

Le siège de la ville débute en janvier 1153 avec, entre autre, la participation des Templiers dirigés par leur Maître Bernard de Tremelay. Alors que les combats font rage depuis des semaines, puis des mois, les Turcs font s’écrouler une partie de leurs propres remparts de défense, le 13 août 1153, à cause d’une mauvaise manœuvre militaire. Immédiatement, le Maître du Temple et une quarantaine de Templiers s’engouffrent dans la brèche et entrent dans la ville. Un choix funeste pour ces moines soldats. En effet, ils ne sont pas suivis du reste des troupes chrétiennes. Plus grave encore, alors qu’ils sont entrés dans la cité, les soldats musulmans convergent vers la brèche afin de consolider la muraille. L’opération est effectuée en très peu de temps. Ainsi, la poignée de chevaliers Templiers se retrouve seule face à une ville entière. Pris au piège, ils sont massacrés, leurs cadavres suspendus aux murailles et leurs têtes coupées envoyées au Sultan d’Egypte. Toutefois, les chrétiens ne se démobilisent pas. La ville d’Ascalon ne résiste pas aux troupes de Baudouin III et cède quelques jours plus tard, le 19 août 1153, ouvrant ainsi les portes de l’Egypte au monarque de Jérusalem.

Les raison du massacre

Les témoins de cet événement divergent quant aux motivations du Maître Templier Bernard de Tremelay à opérer cette manœuvre. Pour les uns, il s’agît d’inconscience stratégique, pour d’autres comme Guillaume de Tyr, d’une volonté des dirigeants de l’Ordre de se mettre en avant ou de récupérer les fruits du pillage de la ville : « Maintes fois il advient que des choses qui sont commencées par mauvaise intention ne sont pas menées à bonne fin: ce fût bien éprouvé là ». Enfin, pour les derniers, les Templiers ont agi en héros, faisant abstraction de leur propre sort et ce pour défendre la Terre Sainte. Difficile de valider l’une de ces théories des siècles après la bataille…

Prélude

Une première bataille oppose croisés et Fatimides à Ascalon en 1099, pendant la première croisade. L’armée d’Al-Afdhal, vizir fatimide d’Égypte, forte de trente mille hommes, atteint la Palestine vingt jours après la prise de Jérusalem par les croisés. Le vizir hésite à attaquer la Ville sainte, et prend position près d’Ascalon. L’armée chrétienne commandée par Godefroy de Bouillon se réunit pour repousser l’armée musulmane. Al-Afdhal envoie des émissaires à Godefroy de Bouillon, lui proposant un arrangement s’il quitte la Palestine. Les Francs, pour toute réponse, marchent sur Ascalon pour aller à la rencontre du vizir et de ses troupes. L’armée franque put franchir le fleuve Nahr-es-Sanye (situé entre Jérusalem et Ascalon) sans être inquiétée3.

Forces en présence

Les forces chrétiennes sont composées de :

- à gauche, le corps d’armée de Godefroy ;

- au centre, les comtes de Normandie et de Flandres ;

- à droite, Raymond de Toulouse.

La bataille

L’attaque débuta contre l’aile droite fatimide, où s’étaient regroupés la plupart des soldats musulmans3. Un assaut conjugué de l’infanterie et de la cavalerie franque disloqua les rangs ennemis, et après une courte résistance des mercenaires éthiopiens au service des Sarrasins, dispersèrent l’armée fatimide.

Conséquences

La victoire d’Ascalon remportée par les croisés sur les musulmans permet aux Francs de confirmer leur victoire à Jérusalem. L’armée du vizir Al-Afdhal s’est retiré après avoir subi de très lourdes pertes, et beaucoup de seigneurs arabes, plutôt que de combattre les Francs, proposent des traités et des alliances commerciales3 qui consolident l’installation des croisés en Terre Sainte. Cependant, à la suite d’un différend entre Godefroy de Bouillon et Raymond de Toulouse, la ville d’Ascalon n’est pas occupée par les forces chrétiennes, et n’est en leur possession qu’en 11533.

Les croisés la prennent provisoirement aux Fatimides en 1102, mais la forteresse résiste jusqu’en 1153.

En 1111, Baudouin Ier de Jérusalem marche sur Ascalon. Le gouverneur fatimide de la ville, Chams al-Khilafa, effrayé, lui verse un tribut de 7000 dinars. La population palestinienne, qui se sent humiliée par cette capitulation, envoie des émissaires au Caire pour demander la destitution du gouverneur. Chams al-Khilafa expulse alors les fonctionnaires égyptiens et se met sous la protection de Francs. Baudouin lui dépêche trois cents hommes qui prennent en main la citadelle d’Ascalon. En juillet, Chams al-Khilafa est assassiné par un groupe de conjurés. La ville se révolte. Les citadins armés et la garde berbère du gouverneur assaillent la citadelle et massacrent les Francs.

La ville, dernier bastion fatimide en Palestine, est prise par les Francs en 1153, au terme du second siège d’Ascalon. La ville est intégrée au royaume de Jérusalem par Baudouin III, puis reprise par Saladin le 4 septembre 1187. Elle tombe aux mains de Richard Cœur de Lion après la capitulation d’Acre en 1191, qui y construit une forteresse qui menace l’Égypte. Saladin exige qu’elle soit démantelée en préalable à la paix de 1192. La ville lui est livrée.

Ascalon produit une variété d’oignons rouges, rapportés par les Francs en Occident et qu’ils appelleront échalote.

Contexte

Le siège d’Ascalon de 1153 succède de 5 ans au siège de Damas qui a été une grosse défaite pour le roi Baudouin III de Jérusalem. Voulant effacer cet échec cuisant, Baudouin III décida alors de lancer une attaque sur Ascalon, dernière place forte du littoral résistant encore aux croisés et constituant une menace pour le royaume de Jérusalem.

Ascalon était une ville fortifiée s’adossant à la mer. Brièvement prise par les chrétiens aux Fatimides en 1102 après un premier long siège, la ville était repassée sous le contrôle de ces derniers à la suite de la révolte de sa population en juillet 1102. Ses habitants étaient exercés au métier des armes, et l’Égypte fatimide assurait son ravitaillement en vivres, armes et soldats.

Au début de l’année 1150, Baudouin III se rendit tout d’abord à Gaza («Gadres»), afin de relever cette ville, ruinée à l’époque3. L’emplacement avait été choisi stratégiquement afin de couper tout lien terrestre entre Ascalon, situé à 20 kilomètres au nord, et l’Égypte. La construction d’une forteresse fut rapidement achevée et confiée aux Templiers. Dès ce moment, Ascalon se trouva isolée et son approvisionnement ne put se faire que par la mer.

Le siège

Baudouin III et son armée arrivèrent devant Ascalon le 25 janvier 1153 accompagnés par les Templiers de Bernard de Tramelay, les Hospitaliers de Raymond du Puy4, le clergé de Jérusalem et sous la protection de la «Vraie Croix», symbole du royaume croisé de Jérusalem.

Tandis que Géraud de Sidon assurait le blocus de la ville à l’aide de quinze galères4, la ville était attaquée à l’aide d’un grand nombre d’engin de siège, puis, au bout de 2 mois, par « une tour roulante d’une immense hauteur, semblable à une forteresse avec sa garnison », construite grâce aux renforts de pèlerins venus d’Occident.

Au cinquième mois de siège, une flotte d’environ soixante-dix navires fatimides fit se replier les galères franques participant au blocus.

C’est en tentant d’incendier la tour roulante que les assiégés créèrent eux-mêmes une brèche dans leurs propres remparts. En effet, les fatimides, encouragés par cette victoire navale, entassèrent une grande quantité de bois, d’huile, de soufre et d’autres matières combustibles entre la tour et les murailles, et enflammèrent le tout. Le vent, « qui venait de l’orient », poussa l’incendie, qui dura un jour et une nuit, contre la ville. Les pierres calcinées du rempart s’écroulèrent le lendemain.

Ici se place un évènement qui reste assez mystérieux: alors que la victoire semblait assurée, Bernard de Tramelay et quarante Templiers se ruèrent seuls dans la brèche tandis que leurs frères d’armes en interdisaient l’accès aux autres combattants. Selon certaines chroniques, c’est afin de protéger le roi d’une possible embuscade que les templiers agirent de la sorte; selon d’autres, les Templiers furent victimes de leur cupidité3. Quoi qu’il en soit, les templiers et Bernard de Tramelay furent massacrés et la brèche comblée grâce à des matériaux fournis par la flotte égyptienne. Les cadavres des quarante frères du Temple et de Bernard de Tremelay furent pendus aux murailles de la ville3,1.

La prise de la ville

Alors que le découragement gagnait les armées franques, les évêques intervinrent et s’opposèrent à la retraite. Le lendemain, les forces fatimides opérèrent une sortie tandis que l’armée chrétienne, exhortée par les prêtres, se ruait devant les murailles. Une véritable bataille s’engagea devant la ville, qui se solda par de nombreuses pertes dans les rangs fatimides. Devant le désastre, des ambassadeurs furent désignés pour proposer une capitulation à Baudouin, ce qui fut accepté. Les musulmans abandonnèrent la ville le troisième jour.

Les suites

La ville fut intégrée au royaume de Jérusalem par Baudouin III, et devint une tête de pont pour les armées chrétiennes en partance pour l’Égypte pendant les deux décennies suivantes.

Ascallon fut reprise par Saladin le 4 septembre 1187. Après la capitulation de Saint-Jean-d’Acre en 1191, Ascalon tomba aux mains de Richard Cœur de Lion, qui y construisit une forteresse menaçant l’Égypte. Saladin exigea qu’elle soit démantelée en préalable à la paix de 1192. Pressé de rentrer en Angleterre, Richard Cœur de Lion céda et la ville fut une seconde fois rasée.

Autre manière de voir !

19 Août 1153 – Ascalon, porte de l’Égypte, tombe aux mains des croisés

Le dernier bastion des fatimides avait résisté aux deux croisades, et c’est depuis cette ville que les raids étaient menés. La forteresse d’Ascalon fermait la porte vers l’Égypte.

Cette ancienne colonie de Tyr fut conquise par les Arabes en 638 par le calife Omar. Puis elle est occupée par l’émir Muâwiya gouverneur de la Syrie et futur calife omeyyade.

Premier siège d’Ascalon en 1099

Pendant la première croisade, la ville tint son rôle de principal bastion fatimide en Orient. Une première bataille oppose croisés et fatimides à Ascalon en 1099, pendant la première croisade. L’armée d’Al-Afdhal, vizir fatimide d’Égypte, forte de trente mille hommes, atteint la Palestine vingt jours après la prise de Jérusalem par les croisés. Le vizir hésite à attaquer la Ville sainte, et prend position près d’Ascalon. L’armée chrétienne commandée par Godefroy de Bouillon se réunit pour repousser l’armée musulmane. L’attaque débuta contre l’aile droite fatimide, où s’étaient regroupés la plupart des soldats musulmans. Un assaut conjugué de l’infanterie et de la cavalerie franque disloqua les rangs fatimides, et après une courte résistance des mercenaires éthiopiens au service des Sarrasins, dispersèrent l’armée.

La victoire d’Ascalon remportée par les Croisés permit aux Européens de confirmer leur victoire à Jérusalem. Cependant, à la suite d’un différend entre Godefroy de Bouillon et Raymond de Toulouse, la ville d’Ascalon ne fut pas occupée par les forces croisées. On dirait un scénario entre gendres du général. La forteresse resta aux mains des défenseurs défaits.

En 1111, Baudouin Ier de Jérusalem marche sur Ascalon. Le gouverneur fatimide de la ville, Chams al-Khilafa, effrayé, lui verse un tribut de 7000 dinars. La population palestinienne, qui se sent humiliée par cette capitulation, envoie des émissaires au Caire pour demander la destitution du gouverneur. Chams al-Khilafa expulse alors les fonctionnaires égyptiens et se met sous la protection de Francs. Baudouin lui dépêche trois cents hommes qui prennent en main la citadelle d’Ascalon. En juillet, Chams al-Khilafa est assassiné par un groupe de conjurés. La ville se révolte. Les citadins armés et la garde berbère du gouverneur assaillent la citadelle et massacrent les Francs.

Baudouin III

Nous voilà arrivés à la deuxième croisade. Ascalon avec son imposante forteresse sert de base pour les attaques fatimides. En 1153, Baudoin III de Jérusalem ayant subi un échec cuisant au terme de 5 ans de siège de Damas, décide de lancer une attaque sur Ascalon.

Ascalon, de par sa position acculée à la mer était difficile à prendre avec ses murailles hautes, et ses habitants peu commodes et exercés au métier des armes. L’Égypte fatimide assurait son ravitaillement en vivres, armes et soldats par terre et par mer.

Au début de l’année 1150, Baudouin III se rendit tout d’abord à «Gadres» ou Gaza, qui, las, comme un millénaire plus tard, tombait en ruine. L’emplacement avait été choisi stratégiquement afin de couper tout lien terrestre entre Ascalon, situé à 20 kilomètres au nord, et l’Égypte. Une forteresse fut rapidement construite par les Templiers, et ainsi, Ascalon se trouva isolée de l’Égypte qui désormais ne pouvait la ravitailler que par voie maritime.

Baudouin III et son armée arrivèrent devant Ascalon le 25 janvier 1153, accompagnés par les Templiers de Bernard de Tramelay, les Hospitaliers de Raymond du Puy, le clergé de Jérusalem et sous la protection de la «Vraie Croix», la même qui allait être perdue à la bataille de Hattin un demi-siècle plus tard.

Tandis que Géraud de Sidon assurait le blocus de la ville à l’aide de quinze galères, la ville était attaquée à l’aide d’un grand nombre d’engins de siège, puis, au bout de 2 mois, par « une tour roulante d’une immense hauteur, semblable à une forteresse avec sa garnison », recouverte de cuir pour échapper aux flammes et dont la hauteur était suffisante pour dominer la muraille et accabler les défenseurs de traits.

Le gouvernement fatimide, malgré les luttes intestines dont il faisait l’objet, parvint tout de même au bout de cinq mois de siège à envoyer aux assiégés une importante flotte de près de soixante-dix navires, lesquels firent se replier à leur arrivée les nefs franques postées devant la ville.

Cette arrivée inespérée rendit le moral aux assiégés, qui dès lors devinrent plus audacieux. Alors que les machines de siège continuaient leur inexorable bombardement, les assiégés prirent le parti d’incendier la haute tour de bois en amoncelant dans l’intervalle la séparant du rempart qu’elle dominait un ensemble de sarments badigeonnés d’huile et de poix, auquel ils mirent le feu.

Cependant, ce stratagème s’avéra désastreux, car un léger vent détourna la flamme du « château de fût » et la repoussa vers les murailles, dont un pan de mur s’effondra au petit matin.

La victoire à portée de main, un évènement difficile à comprendre eut lieu. Les Templiers, pris de cupidité, quarante des leurs se ruèrent par la brèche pour commencer le pillage en bloquant l’accès aux autres combattants. Mais l’armée voulant sécuriser le roi de peur d’une contre-attaque ne suivit pas. Les quarante templiers, avec à leur tête le chef de l’ordre, Bernard de Tramelay, furent massacrés et pendus aux murs et la brèche comblée.

Les attaquants étaient on ne peut plus découragés, et même le roi Baudouin s’était résigné à lever le siège. Mais devant l’insistance du clergé, le roi accepta de rester quelques jours supplémentaires devant les murs de la ville. Bien lui en prit.

Les Égyptiens, ragaillardis par leur précédent succès face aux Templiers, opérèrent une sortie, et une véritable bataille eut lieu sous les murailles d’Ascalon. Une aubaine pour Baudouin qui put finalement livrer bataille sous les murailles d’Ascalon. Les fatimides subirent de lourdes pertes.

Devant l’inexorable détermination franque, les Ascalonitains se résignèrent à demander l’âman . Une délégation de notables fut à cet effet envoyée au roi Baudouin pour demander une capitulation honorable, ce qui leur fut accordé. Le 19 août 1153, après six mois de siège, les habitants et la garnison d’Ascalon évacuèrent la ville, en bon ordre et « avec tout leur harnois ». Conformément à la promesse du roi, cette évacuation se déroula sans anicroche, les troupes royales accompagnant même les Ascalonitains jusqu’à Laris ( El – Arish ), à l’orée du delta du Nil.

La ville fut intégrée au royaume de Jérusalem par Baudouin III, complétant l’oeuvre des premiers rois de Jérusalem, parachevant ainsi la maîtrise franque du littoral palestinien et ouvrant surtout de nouvelles perspectives d’expansion, dorénavant toutes tournées vers l’Égypte fatimide, alors en pleine décadence.

Ainsi, durant les deux décennies suivantes, Ascalon devint de lieu de rassemblement des armées latines en partance pour l’Égypte sous la férule de l’infatigable roi Amaury de Jérusalem, qui organisa durant son règne pas moins de six expéditions vers le Delta.

Ascallon fut reprise par Saladin le 4 septembre 1187. Grisé par un succès qui s’annonçait certain, le sultan, d’habitude si magnanime, réunit devant Ascalon tous les prisonniers dont il avait pu s’emparer jusqu’alors, et leur fit trancher la tête. La forteresse fut rasée pour ne pas tomber entre les mains des croisés.

Après la capitulation d’Acre en 1191, Ascalon, ainsi que Jaffa tombèrent aux mains de Richard Cœur de Lion, qui y construisit une nouvelle forteresse.

Saladin exigea que la forteresse soit démantelée en préalable à la paix de 1192. Pressé de rentrer en Angleterre, Richard Cœur de Lion céda et la forteresse fut une seconde fois rasée. En 1270, le sultan mamelouk Baybars rasa complètement la ville. La ville arabe d’Al-Majdal fut construite près des ruines d’Ascalon, et en 1596, elle fut répertoriée comme la sixième plus grande ville de Palestine avec une population de 2 795 habitants.

Aujourd’hui, la ville d’Al-Majdal, désormais appelée Migdal Ashkelon, est revendiquée par les Palestiniens.