Le 1er mars

1er mars 293 : Dioclétien instaure la « tétrarchie »

Le 1er mars 293, l’empereur romain Dioclétien instaure la « tétrarchie », une forme originale de gouvernement à quatre.

L’expérience va fonctionner avec satisfaction pendant quelques années avant de déraper sur l’obstacle de la succession. La transmission héréditaire du pouvoir va dès lors s’imposer dans l’empire romain…

Un soldat lucide

Dioclétien est un soldat de grand mérite originaire des régions du Danube. Il comprend que le gouvernement de l’empire dépasse désormais les forces d’un seul homme. La pression des Barbares se fait de plus en plus forte aux frontières et certaines provinces comme la Gaule en arrivent à se gouverner seules.

Dans l’année qui suit son arrivée au pouvoir, en 286, Dioclétien se donne un collègue, Maximien. La cohabitation se passe bien. Dioclétien complète alors le système avec deux nouveaux empereurs d’un rang inférieur. C’est la tétrarchie.

Dioclétien et Maximien prennent le titre d’Auguste. Le premier gouverne l’Orient (capitale : Nicomédie, au sud de la mer de Marmara, en face de Byzance), le second l’Italie et l’Afrique (capitale : Milan).

Les adjoints prennent le titre de César. Constance Chlore gouverne l’Espagne, la Bretagne et la Gaule (capitale : Trèves), Galère l’Illyrie (capitale : Sirmium, dans la Serbie actuelle).

Vie et mort de la tétrarchie

L’empereur découpe les vastes provinces de l’empire et crée des circonscriptions de taille plus réduites, plus faciles à organiser et défendre. Rome n’est plus le siège du gouvernement. La Ville éternelle est délaissée au profit de villes frontalières plus proches des légions.

Dans le même temps où il décentralise l’administration de l’empire, Dioclétien éprouve la nécessité de renforcer sa cohésion culturelle et politique. C’est pourquoi son règne est marqué par de violentes persécutions contre les communautés chrétiennes qui refusent de sacrifier au culte impérial.

Selon la règle qu’ils ont eux-mêmes fixée, Dioclétien et Maximien se retirent de leur plein gré en 305.

Mais leurs successeurs se montrent moins désintéressés et la tétrarchie sombre très vite dans les luttes intestines, non sans avoir préparé la scission de l’empire entre l’Orient (grec) et l’Occident (latin).

On peut voir à Venise, sur le mur extérieur de la basilique Saint-Marc, une sculpture en pierre rouge qui représente, croit-on, les tétrarques.

Elle a été découverte à Constantinople et ramenée par des croisés.

1er mars 487 : Le vase de Soissons

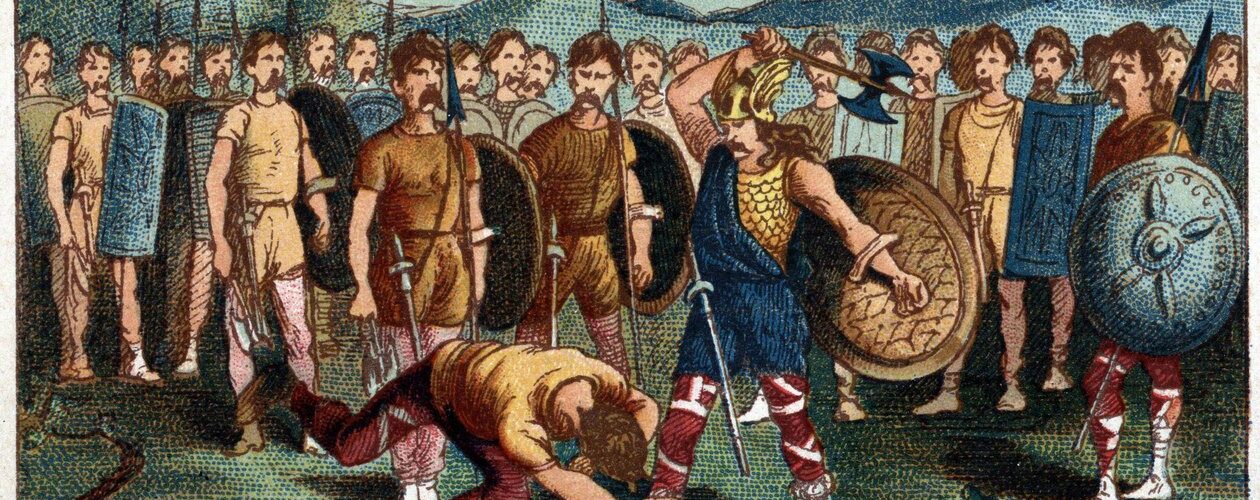

Selon le chroniqueur Grégoire de Tours (539-594), Clovis, âgé de 20 ans et encore païen, avait pillé diverses églises, notamment à Reims.

L’évêque de la ville, identifié à Remi (ou Rémi), le prie de lui restituer un vase remarquable et le jeune roi des Francs, soucieux de lui plaire, le lui promet. C’est ainsi qu’à Soissons, devant le butin rassemblé, il demande à ses soldats la permission d’enfreindre l’usage, qui est de distribuer le butin par tirage au sort, en en restituant un lot. Mais l’un des soldats, envieux et impulsif, s’insurge et frappe de sa francisque le vase qui s’en trouve cabossé. Clovis ravale sa rage et restitue malgré tout le vase à l’évêque.

Là-dessus, le 1er mars 487, il passe ses troupes en revue et repère dans les rangs l’homme qui l’a défié. Il lui reproche une tenue négligée et d’un geste brutal jette ses armes à terre. Le soldat se baisse pour les ramasser. Clovis, alors, lève sa hache et la lui plante dans la tête. « Ainsi as-tu traité le vase de Soissons », aurait-il dit en guise d’oraison funèbre.

1er mars 1244 : Chute de Montségur

Le 1er mars 1244, la forteresse de Montségur tombe aux mains du sénéchal de Carcassonne après un siège de 9 mois. 205 réfugiés cathares sont jugés par l’Inquisition et brûlés vifs quelques jours plus tard.

1er mars 1382 : La révolte fiscale des Maillotins

Le 1er mars 1382, les bourgeois de Paris, marchands, artisans et notables, s’assemblent et prennent à parti les agents du fisc mais aussi les juifs. C’est le début de la révolte des « Maillotins », la plus grave des révoltes fiscales de cette fin du Moyen Âge, en France.

Une régence détestée

Le roi Charles VI étant encore mineur à son avènement, ses puissants oncles, Louis d’Anjou, Jean de Berry, Louis de Bourbon et Philippe de Bourgogne, assurent la régence. Ils profitent de leur pouvoir pour dilapider les ressources du royaume et instaurer de nouveaux impôts pour leur profit personnel. Il s’ensuit une montée des protestations.

Le 28 février 1382, le duc d’Anjou instaure une nouvelle taxe sur les comestibles. Dès le lendemain, le 1er mars, sur un marché parisien, un percepteur est massacré alors qu’il réclame l’impôt à une marchande. C’est le début de la révolte. Les bourgeois de Paris, déjà exaspérés par les désordres de la cour, se rassemblent et se soulèvent.

Ils s’emparent de l’Arsenal et de l’Hôtel de ville. À l’intérieur de celui-ci, ils trouvent environ deux mille maillets de plomb entreposés en prévision d’une attaque de la ville. Ils s’en emparent (d’où leur surnom de « Maillotins ») puis descendent dans la rue. Ils s’en prennent aux juifs, dont plusieurs sont massacrés, et aux percepteurs dont ils brûlent les registres.

Le conseil de régence instaure sans attendre la loi martiale. On ferme les portes de Paris et tend des chaînes à travers les rues. Les émeutiers demandent à parlementer. Le 4 mars, le roi consent à abolir la taxe incriminée et accorde l’amnistie aux émeutiers sauf aux meneurs. Une douzaine d’entre eux sont pendus.

Là-dessus, le roi, qui est allée combattre avec succès les milices flamandes, revient en vainqueur à Paris à la tête de 30 000 hommes. Il rétablit brutalement l’ordre dans la capitale sans renoncer aux nouveaux impôts.

1er mars 1562 , Le massacre de Wassy

Le 1er mars 1562, six semaines après l’Édit de Janvier qui a autorisé le culte calviniste à l’extérieur des villes closes, 200 protestants du village de Wassy (ou Vassy), en Champagne, écoutent un prêche dans une grange, à l’intérieur de la ville close et dans des conditions donc illégales.

Ils sont surpris par les soldats de François II de Guise.

Le duc s’irrite de cette violation de l’Édit de Janvier. Sur son ordre, la troupe massacre sauvagement les protestants.

On compte une trentaine de morts et une centaine de blessés.

C’est le début des guerres de religion qui affecteront la France pendant plus de trente ans.

1er mars 1565,Fondation de Rio de Janeiro

Le 1er mars 1565, sur une presqu’île à l’entrée de la baie de Guanabara, le capitaine portugais Estácio de Sá fonde la ville de São Sebastião do Rio de Janeiro.

La première partie de son nom rappelle le roi Sébastien 1er qui règne alors sur le Portugal ; la deuxième partie rappelle que l’immense baie (400 km2), découverte en 1502 le jour de la Saint Janvier (Janeiro), a été prise à tort pour l’estuaire d’un fleuve (rio).

Plus simplement appelée Rio de Janeiro ou Rio, la ville s’étend lentement sur le pourtour méridional de la baie de Guanabara. De 60.000 habitants en 1800, la population passe à un million en 1900 et plus de quinze millions en 2000, ce qui fait toujours de Rio la deuxième agglomération du Brésil.

Débuts obscurs

La découverte fortuite du Brésil par Cabral, le 22 avril 1500, n’a pas suscité un franc enthousiasme à la cour de Lisbonne. Au printemps 1531, une flotille portugaise croise le long de la côte et accoste à l’embouchure d’une rivière dans la baie de Guanabara, où elle édifie une maison de pierre. Du fait de cette maison, les Indiens du cru vont donner à la rivière le nom de Carioca (« la maison du blanc ») et ce nom va devenir plus tard celui des citadins de Rio de Janeiro… Quant aux habitants de la province ou de l’État du même nom, ils seront appelés Fluminenses, du latin flumen, rivière (note).

En 1555, voilà qu’une petite troupe de… Français s’avise d’installer un comptoir à l’entrée de la baie de Guanabara. Sous la direction de l’amiral de Villegaignon, ils fondent Fort-Coligny sur une île à l’entrée de la baie de Guanabara. Mais ce projet de « France antarctique » va très vite sombrer sous le coup des querelles internes et des guerres avec les Indiens et les Portugais. L’île de Fort-Coligny est aujourd’hui rattachée au continent, à proximité de l’aéroport de Santos-Dumont.

Désireux d’évincer les Français encore présents, le gouverneur général portugais Mem de Sá confie à son cousin Estácio de Sá le soin de sécuriser la baie de Guanabara. C’est ainsi que, le 1er mars 1565, ce dernier fonde en son nom une municipalité nouvelle au pied du plus célèbre Pain de Sucre de la baie et non loin du Corcovado (le « bossu »), un pic granitique de 710 mètres qui offre une vue sur toute la baie.

Manquant de vivres et même d’eau douce, soumise aux attaques des Indiens, la communauté de São Sebastião vivote en attendant des secours. Enfin, le gouverneur général arrive au secours de son cousin, à la tête d’une flotille, le 18 janvier 1867. Les Portugais refoulent les Indiens mais, dans l’affrontement, Estácio de Sá est mortellement blessé d’une flèche au visage.

Le fondateur de Rio est remplacé par un autre membre de la famille des Corréia de Sá et, pendant près d’un siècle, jusqu’en 1660, cette famille va ainsi diriger la ville et présider à son développement.

Faute de défenses solides, la ville n’en reste pas moins soumise à des menaces extérieures. La plus grave est le fait, une nouvelle fois, des Français. Le 19 septembre 1711, dans le cadre de la guerre de la Succession d’Espagne, le corsaire malouin René Duguay-Trouin se présente dans la baie avec une flotte de dix-huit bateaux et adresse un ultimatum au gouverneur. La population, terrorisée, choisit de s’enfuir à la faveur de la nuit, sous un orage tropical.

Le corsaire négociera avec le gouverneur une colossale rançon de 610.000 cruzados avant de prendre le large…

1er mars 1580 : Publication des Essais

Le 1er mars 1580, publication des Essais à Bordeaux. L’oeuvre de Michel de Montaigne reçoit un accueil excellent tant du public cultivé que du roi lui-même.

1er mars 1815 : Napoléon débarque à Golfe-Juan, début des Cent-Jours

Le 1er mars 1815, Napoléon débarque à Golfe-Juan, près d’Antibes, avec 900 grenadiers, en provenance de l’île d’Elbe.

Confiné par les Alliés dans cette île pauvre de 230 km2, à peine peuplée de 12.000 habitants, l’ex-empereur des Français s’est refait une santé et a mis tout son génie au service de ses nouveaux sujets en s’appliquant à moderniser ses infrastructures. Mais il s’en lasse très vite. Ruminant son abdication forcée, il ne se satisfait pas de la souveraineté sur l’île et du titre d’Empereur qui lui a été généreusement laissé.

Il est aussi contrarié de ne pas recevoir la pension de 2 millions de livres promise par son successeur Louis XVIII et regrette l’absence de sa femme Marie-Louise et de son fils. Il a par ailleurs vent de rumeurs faisant état de son possible transfert sur un îlot beaucoup plus hostile, Sainte-Hélène !

Informé du mécontentement latent chez les paysans français et surtout les militaires, tenus à l’écart par le nouveau roi, rentré à Paris dans les fourgons des Alliés, Napoléon se convainc que les Français n’attendent que son retour et décide de s’enfuir.

Il profite de ce que le commandant anglais Campbell chargé de surveiller l’île est amoureux d’une Florentine et se rend fréquemment sur le continent. À la faveur de l’une de ces escapades à Livourne, il réquisitionne tous les navires de Portoferraio, capitale de l’île, et quitte celle-ci le 26 février 1815 à bord du brick L’Inconstant, accompagné de six autres bateaux. Échappant aux Anglais, la flotille gagne par surprise Golfe-Juan.

Triomphe et désillusions

Évitant la Provence et la vallée du Rhône, qui se sont montrées hostiles à son égard lors de son transfert à l’île d’Elbe, l’année précédente, Napoléon emprunte la route des Alpes. Il reçoit le ralliement du 5e de ligne à Laffrey, au sud de Grenoble, puis, à Auxerre, celui du maréchal Ney. Enfin, il peut remonter jusqu’à Paris et fait une entrée triomphale le 20 mars 1815 au palais des Tuileries, d’où s’est enfui le roi pas plus tard que la veille.

Mais cette équipée entamée à Golfe-Juan va durer à peine plus de trois mois avant de s’achever à Waterloo par une défaite militaire définitive, le 18 juin 1815. Les Cent-Jours vont aboutir à un deuxième traité de Paris, beaucoup plus dur que le précédent à l’égard de la France…

1er mars 1896 , Les Italiens défaits à Adoua

Le 1er mars 1896, 100 000 Éthiopiens répondent à l’appel de leur empereur, ou négus, Ménélik II. Bien armés et dotés d’une artillerie grâce à la bienveillance des Anglais, ils écrasent une armée italienne de 18 000 hommes (dont 10 000 Européens) près de la localité d’Adoua.

6 000 Européens périssent dans le désastre. 1 500 sont blessés et 1 800 faits prisonniers. L’Italie sort humiliée de cette aventure coloniale entamée quinze ans plus tôt.

Alban Dignat

Un impérialisme contrarié

Le 5 juillet 1882, le gouvernement italien a racheté à une compagnie de commerce génoise le golfe d’Assab, un petit territoire sur les bords de la mer Rouge. Son principal avantage est d’être sur le trajet maritime qui mène des Indes à l’Europe via le canal de Suez. Ce territoire, élargi sans difficulté à l’Érythrée actuel, devient la première colonie italienne.

En 1887, l’Italie obtient du sultan de Zanzibar un protectorat sur la Corne de l’Afrique qui est transformé en une deuxième colonie, la Somalia. Certains dirigeants italiens songent dès lors à la conquête de l’Éthiopie dont les hauts plateaux fertiles bordent ces deux colonies semi-désertiques.

Une dynastie issue du roi Salomon

L’Éthiopie (« pays des hommes brûlés » en grec), aussi appelée Abyssinie, est entrée dans l’Histoire avec le royaume d’Axoum (ou Aksoum), du nom d’une ville du nord du pays, dans la Corne nord-est du continent africain.

Très tôt convertis au christianisme, les Éthiopiens font allégeance à une Église autocéphale (ou autonome) de rite monophysite, née au IVe siècle. Ils constituent l’une des plus anciennes Églises de la chrétienté.

Réfugiés sur leurs hauts plateaux, ils vont forger leur identité nationale dans la résistance à l’islam qui les assaille de tous les côtés depuis un millénaire.

À la fin du XIXe siècle, l’Éthiopie est le seul État à peu près organisé au sud du Sahara. Elle n’en est pas moins très pauvre et livrée aux guerres intestines. En 1871, un énergique guerrier s’empare du trône et devient Negusse Negest (« Roi des rois ») sous le nom de Yohannes IV. Il dote le pays d’une armée relativement moderne et bien armée. À sa mort, en 1889, l’État est repris en main par le jeune et énergique roi de Choa, l’une des principales provinces du pays, qui devient l’empereur Ménélik II.

Victoire inattendue

Sous l’impulsion de Francesco Crispi, Premier ministre de juillet 1887 à février 1891 puis de novembre 1893 à mars 1896, passionné par l’aventure coloniale, l’Italie décide d’instaurer son protectorat sur ce pays qu’elle croit à sa portée.

Le 2 mai 1889, l’empereur éthiopien signe à Wuchalé (Ucciali pour les Italiens) un traité d’amitié avec l’Italie. La version amharique (la langue officielle de l’Éthiopie) indique que Ménélik peut, s’il le souhaite, solliciter les services de l’Italie en matière diplomatique. La version italienne lui en fait obligation ! Lorsqu’il se rend compte de l’entourloupe, Ménélik II se rebelle.

Les Italiens ne voient plus d’autre solution que la conquête militaire. Celle-ci est menée par le gouverneur d’Érythrée, le général Oreste Baratieri, qui s’engage dans les hauts plateaux du Tigré, au coeur de l’empire.

Le négus bat le rappel de ses fidèles de tous les coins de l’empire. Cent mille guerriers sont bientôt rassemblés près de la grande ville d’Adoua. À 25 kilomètres de là stationne le corps expéditionnaire italien, à l’abri de solides fortifications, dans le camp retranché de Sauria. Conscient de la supériorité de l’ennemi en armement et en hommes, le général Baratieri voudrait attendre que la faim ait contraint l’ennemi à se débander.

Mais cela ne fait pas l’affaire du Premier ministre Crispi qui a besoin d’une victoire rapide. Il somme le général d’attaquer l’ennemi sans attendre. Baratieri s’y résout après qu’un agent double lui a fait croire que les troupes ennemies étaient en train de se disperser. C’est ainsi que survient le désastre d’Adoua.

Les premières colonnes italiennes parties en avant-garde dans la nuit du 29 février s’égarent et se heurtent au petit matin à l’armée nombreuse du ras Alula. Les unités suivantes se délitent face au flot des assaillants. Le héros du jour est un prince éthiopien, le ras Makkonen, dont le fils deviendra beaucoup plus tard empereur sous le nom de Haïlé-Sélassié 1er.

À Rome, le gouvernement de Francesco Crispi est aussitôt renversé. L’Italie se détourne de l’Éthiopie et le 26 octobre 1896, par le traité d’Addis-Abéba, reconnaît formellement l’indépendance de l’Éthiopie.

Rome reporte dès lors ses ambitions coloniales vers la Méditerranée. Il enlève à l’empire ottoman certaines îles de Méditerrannée orientale dont Rhodes ainsi que la Tripolitaine et la Cyrénaïque. C’est seulement quarante ans plus tard que le Duce Benito Mussolini se relancera à la conquête de l’Éthiopieavec l’objectif d’effacer l’humiliation d’Adoua.

L’empereur Ménélik II, fort de sa victoire, obtient la reconnaissance de son indépendance par l’Italie et les autres États occidentaux. Il modernise son empire avec l’aide intéressée de la France, qui construit une ligne de chemin de fer entre le port français de Djibouti et sa capitale Addis-Abeba (« Nouvelle Fleur »). Il repousse aussi avec succès les attaques des musulmans du Soudan et soutient l’Église d’Éthiopie.

1er mars 1919 : Les Coréens manifestent pour l’indépendance

Le 1er mars 1919, les Coréens défilent en masse à Séoul, capitale du pays, pour réclamer leur indépendance. Un gouvernement est bientôt constitué en exil à Shanghai, sous la présidence du docteur Syngman Rhee. Quelques années plus tôt, le 22 août 1910, le « royaume du Matin calme », précédemment vassal de la Chine, avait été annexé par le Japon.

1er mars 1970 : Les Rhodésiens blancs proclament leur indépendance

Le 1er mars 1970, les colons blancs de la Rhodésie britannique proclament leur indépendance sous l’égide de Ian Smith. Pour la première fois depuis l’indépendance des État-Unis, la Grande-Bretagne est confrontée à une sécession unilatérale.

Les Blancs de Rhodésie devront en 1979 partager le pouvoir avec la majorité noire. L’année suivante, le leader communiste Robert Mugabe deviendra le Premier ministre d’un nouvel État baptisé Zimbabwe(capitale : Harare, ex-Salisbury).

C’est sa fête : Aubin

Moine près de Guérande, Aubin devint évêque d’Angers en 529. Il se signala par ses dénonciations de l’inceste qui était, paraît-il, pratique courante parmi les guerriers francs de l’époque mérovingienne.

Naissances

Jean-Baptiste de La Quintinie

1er mars 1624 à Chabanais – 11 novembre 1688 à Versailles

Créateur du potager du roi à Versailles, Jean-Baptiste de La Quintinie a donné ses lettres de noblesse au métier de maraîcher et horticulteur…

Frédéric Chopin

1er mars 1810 à Zelazowa-Wola (Pologne) – 17 octobre 1849 à Paris

Frédéric Chopin est né d’une aristocrate polonaise et d’un père français, émigré en Pologne. Pianiste prodige, lui-même s’exile à Paris où il vit en donnant des leçons et se prend de passion pour le bel canto. Il va y puiser l’essentiel de son inspiration. Ses amis Eugène Delacroix et George Sand qualifient de «Note bleue» son toucher musical en demi-teinte…

Ce compositeur romantique, coqueluche des salons, s’est activement engagé dans les luttes révolutionnaires de son époque et en particulier le soulèvement des Polonais contre l’occupant russe. Mort prématurément de la tuberculose, il reste le symbole le plus attachant des liens qui unissent la France et la Pologne. Son corps repose au Père Lachaise, à Paris, mais son coeur, selon ses dernières volontés, est incrusté dans un pilier de l’église Sainte-Croix de Varsovie.

Décès

Benjamin Delessert

Naissance 14 janvier 1773 à Lyon – 1er mars 1847 à Paris

Issu d’une famille de soyeux, Benjamin Delessert s’est formé en Grande-Bretagne, le pays le plus en avance de son époque, aux techniques industrielles (la machine à vapeur de Watt). Il a également suivi les cours du fondateur de l’économie politique, Adam Smith en personne.

En 1795, tandis que la France se remet avec peine des désordres de la Terreur, il crée un bureau de bienfaisance à Paris puis, en 1800, le premier «fourneau économique Rumford». C’est l’ancêtre des soupes populaires.

Mais cet infatigable entrepreneur, plutôt que de faire la charité aux travailleurs nécessiteux, préfère leur apporter un soutien actif et les aider à se prendre en charge, selon le principe que développera bien plus tard l’abbé Pierre ! En 1801, il crée la Société d’encouragement pour l’enseignement industriel et, l’année suivante, la Société philanthropique, dont le but est de promouvoir toutes inventions ou innovations sociales susceptibles d’aider les pauvres : création de dispensaires, patronage de sociétés de secours mutuels etc.

Dans les heures sombres de l’Empire, il met sa fortune et son génie au service du pays en industrialisant le procédé d’extraction du sucre de betterave. Cela lui vaut les félicitations de l’empereur, la Légion d’honneur et le titre de baron.

Sous la Restauration, il consacre sa fortune à la constitution de grandes collections de botanique, en relation avec les naturalistes de l’époque comme Alexander von Humbolt. En 1818, il couronne son oeuvre philanthropique avec la création de la Caisse d’Épargne de Paris, la première d’une nombreuse progéniture.