Le 9 octobre

9 octobre 43 av. J.-C. : Fondation de Lyon

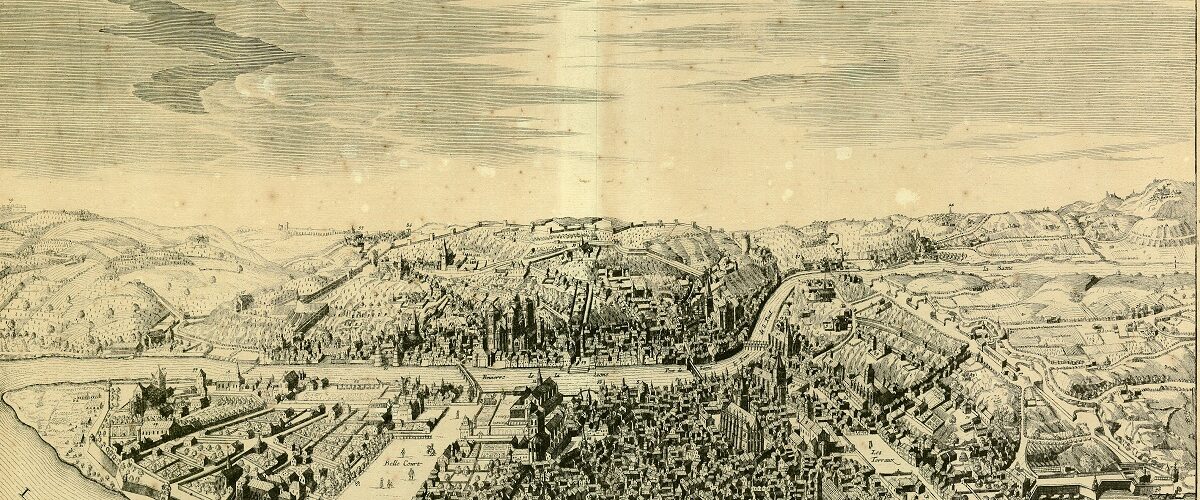

Le 9 octobre de l’an 43 avant notre ère, Lucius Munatius Plancus, ancien officier de César, proconsul en Gaule, fonde sur la colline de Fourvière, au-dessus du confluent du Rhône et de la Saône, une colonie promise à un destin exceptionnel sous le nom de Lugdunum puis Lyon.

Yves Chenal

Une colonie romaine

Au cours des mois qui suivent l’assassinat de César, ses généraux se rebellent contre le Sénat. Celui-ci, pour occuper Lépide et Plancus, qui commandent les légions de Gaule, leur ordonne de fonder une colonie sur la colline qui domine le confluent de la Saône et du Rhône.

Il s’agit de remplacer Colonia Julia Vienna (aujourd’hui Vienne, Isère), colonie fondée par Jules César plus au sud, sur le territoire des Allobroges, et victime d’une révolte gauloise.

Le choix du nouveau lieu s’explique par la présence de nombreuses routes en relation avec les différentes régions de la Gaule.

Des Gaulois sont déjà installés à proximité, dans un village du nom de Condate, sur la « presqu’île », entre la colline de la Croix-Rousse et l’actuelle place Bellecour.

C’est à Lucius Munatius Plancus que revient en définitive le travail. Le 9 octobre de l’an 43 av. J.-C., il trace le decumanus, axe est-ouest de la future ville, sur l’emplacement de l’actuel musée gallo-romain. Le site bénéficie d’un panorama superbe sur la vallée des deux fleuves et les Alpes.

La ville porte d’abord le nom de Colonia Copia Felix Munatia, bientôt modifié en Copia Lugdunum. Le nom Lugdunum, que portent plusieurs villes d’origine gauloise, renvoie au suffixe celte dunum, qui évoque une éminence fortifiée (comme dans Châteaudun), et au dieu Lug, auquel un culte était rendu sur la colline de Fourvière. Les trouvailles archéologiques laissent penser que ce culte prenait entre autres la forme de très importants banquets. Lugdunum, plus tard transformé en Lyon, signifierait donc en gaulois : la « colline du dieu Lug ».

La colonie romaine orne ses monnaies d’un génie à côté d’un corbeau sur une motte, d’après un calembour héraldique, de lukos (corbeau en latin !), et dunum (colline) !

Lugdunum, capitale des Gaules

Sous le règne d’Auguste, héritier de Jules César, son gendre Agrippa divise la « Gaule chevelue », c’est à dire la Gaule conquise par César, en trois provinces : Lyonnaise, Aquitaine, Belgique. Sur le littoral méditerranéen, la Narbonnaise, plus anciennement romanisée, demeure province sénatoriale.

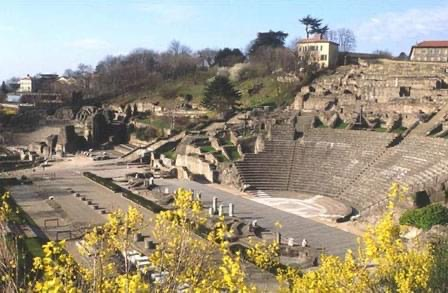

En 16 et en 14 av. J.-C., l’empereur Auguste, de passage en Gaule, fait construire à Lugdunum le premier théâtre des Gaules, aux dimensions modestes (4500 places). La ville devient la capitale commune aux trois Gaules. Plusieurs empereurs y séjournent et le futur empereur Claude, fils de Drusus, beau-fils d’Auguste, et d’Antonia, fille de Marc-Antoine, y naît le 1er août de l’an 10 av. J.-C..

Le sanctuaire des trois Gaules

La nouvelle cité reçoit une parure monumentale particulièrement riche : d’abord le théâtre puis le sanctuaire des Trois Gaules, inauguré par Drusus le 1er août de l’an 12 avant JC, ainsi qu’un amphithéâtre associé à ce sanctuaire et construit en 19 de notre ère, enfin l’odéon, petit théâtre réservé à la musique et la récitation poétique, érigé peu après le milieu du IIe siècle.

Si la plupart de ces monuments se retrouvent dans d’autres villes romaines, le sanctuaire des Trois Gaules tient une place à part. Il s’agit d’un très imposant autel entouré de tribunes.

Sur ces gradins sont gravés les noms des soixante peuples gaulois qui envoient chaque année, le 1er août, des délégués pour le culte rendu à Rome et Auguste, mais aussi pour discuter des problèmes politiques des Gaules.

Notons que 27 de ces peuples ont pour centre urbain un actuel chef-lieu de département. Ce n’est pas le fait du hasard mais simplement de la perspicacité des révolutionnaires de 1790 qui ont voulu donner aux nouveaux départements une solide cohésion géographique, économique et humaine. Ils ont ainsi, retrouvé sans le savoir les anciens pays gaulois (et les comtés carolingiens) : Paris pour les Parisii, Vannes pour les Vénètes, Rodez pour les Rutènes, Cahors pour les Cadurques, Bourges pour les Bituriges, Reims pour les Rèmes…

Deux ou trois générations plus tard, en 48 de notre ère, l’empereur Claude, natif de Lyon, accorde aux notables de sa ville le droit de cité et l’accès au prestigieux Sénat romain. Sa décision est gravée dans le marbre… et celui-ci sera retrouvé en 1528 dans le jardin d’un marchand. Sous le nom de « Tables claudiennes », ce précieux témoignage de la paix romaine figure aujourd’hui dans le musée gallo-romain de Fourvière.

9 octobre 1651 : De l’Acte de Navigation aux guerres anglo-néerlandaises

Le 9 octobre 1651, le Parlement anglais promulgue l’Acte de Navigation. Il réserve aux navires et aux équipages nationaux le droit d’entrer dans les ports de Grande-Bretagne.

Visionnaire, Oliver Cromwell, qui gouverne le pays en maître absolu depuis l’exécution du roi Charles Ier, stimule ainsi sa vocation maritime, de sorte qu’au siècle suivant, le poète James Thomson pourra chanter : « Rule, Britannia ! Britannia, rule the waves » (« Règne, Britannia ! Britannia, règne sur les flots »).

Un défi aux Provinces-Unies

Les Néerlandais, qui dominent pour l’heure le commerce maritime à partir d’Amsterdam et Rotterdam, voient non sans raison dans l’Acte de Navigation un défi à leur encontre.

Trois ans plus tôt, par le traité de Münster qui a reconnu leur indépendance, les Provinces-Unies sont sorties avec les honneurs de leur « guerre de Quatre-Vingts-Ans » contre leur tuteur, le roi d’Espagne. Mais pour l’heure, la mort du stathouder (gouverneur) Guillaume II d’Orange laisse le pays sans véritable chef et il lui est difficile d’entrer en guerre contre les Anglais.

De leur côté, ceux-ci sont encore embarrassés par la guerre civile entre royalistes et républicains qui les amène à s’entredéchirer sur mer comme sur terre.

Inévitable malgré tout, la guerre entre les deux pays survient quand l’amiral anglais George Ayscue attaque avec sa flotte l’île de la Barbade, dans les Antilles, encore aux mains des royalistes. Il en profite pour saisir 27 navires hollandais sous le prétexte qu’ils ont violé l’embargo.

Sitôt la nouvelle connue, les Hollandais décident le 3 mars 1652 de renforcer leur flotte de guerre. Londres, à son tour, se met sur le pied de guerre.

La guerre !

Les hostilités éclatent le 29 mai 1652 dans la rade de Douvres, quand la flotte anglaise de Robert Blake croise de manière inopinée les flottes hollandaises de Maartens Tromp et Michiel de Ruyter.

Ces derniers ayant refusé de saluer le drapeau anglais comme leur en fait obligation l’Acte de Navigation, ils doivent se replier après avoir perdu deux navires.

L’amiral Maarten Tromp trouve la mort le 10 août 1653 à la bataile de Scheveningen, près de l’île de Texel, dans l’archipel frison, en tentant de lever le blocus des Provinces-Unies par les Anglais.

À la suite de cette bataille navale, les Néerlandais reconnaissent l’Acte de Navigation et consentent à signer le 5 avril 1654 le traité de Westminster, qui met fin à la première guerre anglo-néerlandaise.

Cromwell, débarrassé de l’ennemi hollandais, s’allie à la France contre l’Espagne. Il enlève à celle-ci la Jamaïque et occupe Dunkerque. Il envoie aussi une flotte dans la Méditerranée et, pour lui assurer un libre passage, commence de fortifier le rocher de Gibraltar.

De leur côté, les Néerlandais ne manquent pas de renforcer leur marine dans l’éventualité d’un nouveau conflit. Celui survient après la promulgation en 1660 par le roi Charles II d’un nouvel Acte de Navigation.

La deuxième guerre ango-néerlandaise

Déclarée par les Anglais le 4 mars 1665, la guerre débute par une victoire de leur part à Lowestoft, dans le Suffolk, le 13 juin 1665. Les Néerlandais perdent pas moins de 17 navires.

Mais ils se ressaisissent sous l’impulsion du Grand pensionnaire Jan de Witt et de l’amiral Michiel de Ruyter.

Du 19 au 24 juin 1667, ce dernier lance un raid audacieux sur le port de la Medway, à l’embouchure de la Tamise, d’où il ramène, triomphal, le pavillon du Royal Charles, le propre vaisseau du roi.

L’Angleterre, éprouvée par la guerre et également par le Grand Incendie, concède la paix à Breda le 31 juillet 1667. Elle consent à aménager l’Acte de Navigation et à échanger des territoires coloniaux. Les Anglais reçoivent New Amsterdam, rebaptisée… New York en l’honneur du duc d’York, frère du roi et vainqueur de Lowestoft.

Les Néerlandais reçoivent le Surinam et les Moluques. Ainsi les premiers vont-ils dominer l’Amérique du Nord et les seconds l’Indonésie.

Dès l’année suivante, en 1668, les Provinces-Unies s’inquiètent de la progression des armées de Louis XIV dans les Pays-Bas espagnols à la faveur de la guerre de Dévolution.

Elles se rapprochent de leur ancien ennemi, formant avec l’Angleterre et la Suède une Triple-Alliance destinée à lutter contre la France. C’est pour elles le début d’une nouvelle épreuve et

9 octobre 1683 : Le mariage secret de Louis XIV

Née dans la prison de Niort, la jeune Françoise d’Aubigné épouse le vieux Scarron, poète paralytique et libertin.

Devenue veuve, elle assure l’éducation des enfants adultérins de Louis XIV, avant de devenir la dernière maîtresse du roi sous le nom de marquise de Maintenon.

Enfin, dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683, dans l’ancienne chapelle du château de Versailles, le Roi-Soleil, veuf de Marie-Thérèse d’Autriche, l’épouse en grand secret.

C’est le couronnement d’un destin exceptionnel et proprement incroyable.

Alban Dignat

De la prison de Niort aux salons parisiens

Petite-fille d’Agrippa d’Aubigné, huguenot rebelle et poète, Françoise naît le 9 octobre 1635 dans la prison royale de Niort où son père, voyou notoire, est incarcéré pour inconduite. Sa mère, fervente catholique, à peine âgée de seize ans, n’est autre que la fille du gouverneur de la prison !

L’enfant, issue d’une noble lignée, n’en a pas moins pour parrain François de la Rochefoucault, l’un des plus grands seigneurs du royaume. Elle jouit d’une petite enfance heureuse au château de Mursay, près de Niort, chez la soeur de son père, une huguenote pieuse et maternelle. Il lui arrive alors de participer aux travaux de la ferme. Mais son père ayant été libéré, il a l’idée saugrenue d’emmener sa famille tenter l’aventure en Martinique.

De retour en France après ces six années d’exil, ayant perdu sa mère, Françoise est sévèrement reprise en main par sa marraine catholique, Mme de Neuillant, qui la met au couvent avant de la présenter dans la haute société parisienne. Dans les salons, son joli minois mais aussi sa candeur et son esprit ne tardent pas à faire leur effet. Le chevalier de Méré, séduit, lui attribue le surnom de « Belle Indienne » et parfait son éducation.

Jeune fille sans dot, Françoise épouse à seize ans le poète Paul Scarron, de vingt-cinq ans son aîné, paralysé et laid à faire peur. En contrepartie de ce « mariage gris », selon le mot de sa biographe Françoise Chandernagor (L’Allée du roi, Julliard, 1981), le poète met la Cour à ses pieds.

Paralysé mais spirituel en diable, il tient en effet dans la rue de Turenne un salon couru par tous les libertins de l’aristocratie, ainsi que des femmes d’esprit comme Mme de La Fayette, Mme de Sévigné ou encore la courtisane Ninon de Lenclos.

Le marquis de Villarceaux, amant de Ninon, tente de la séduire et il n’est pas exclu qu’il soit parvenu à ses fins, sans pour autant entâcher sa réputation de vertu. Dans son manoir de Villarceaux, il a l’audace d’accrocher un portrait imaginaire de Françoise dévêtue et câline.

En 1660, Françoise d’Aubigné assiste avec Marie Mancini, nièce du cardinal Mazarin, à l’entrée solennelle à Paris du jeune Louis XIV et de son épouse Marie-Thérèse.

C’est la première fois qu’elle voit le roi.

Trois mois plus tard, le 6 octobre 1660, son mari décède au terme d’interminables souffrances, ne lui laissant que des dettes.

Il fait inscrire sur sa tombe, dans l’église Saint-Gervais :

Celui qui cy maintenant dort

Fit plus de pitié que d’envie,

Et souffrit mille fois la mort

Avant que de perdre la vie.

Passant, ne fais ici de bruit

Garde bien que tu ne l’éveilles :

Car voici la première nuit

Que le pauvre Scarron sommeille.

Mère et amante de substitution

Forte de son éducation, de sa réputation de vertu et de son carnet de relations, nantie d’une petite pension, Françoise est toujours bien accueillie dans les salons où elle se lie d’amitié avec François Athénaïs de Montespan.

En 1669, celle-ci, étant devenue la maîtresse du roi, pense à elle pour l’éducation de ses enfants à venir.

Françoise s’établit avec eux dans le village de Vaugirard, non loin de Versailles. Louis XIV, très attaché à ses enfants, y passe à l’occasion et apprécie la tendresse maternelle de Mme Scarron pour ses chers petits : « Comme elle sait bien aimer, il y aurait du plaisir à être aimé d’elle », confie-t-il.

En 1675, le roi a le coup de foudre pour cette femme discrète.

Il écrit dans son journal : « Il y a quelques jours, un gentilhomme de gris vêtu, peut-être un prince errant incognito, entreprit durant la nuit une nymphe égarée dans le parc de Saint-Germain. Il savoit le nom de cette nymphe, qu’elle étoit belle, bonne, pleine d’esprit mais sage. La nymphe cependant se laissa faire et ne lui refusa aucune faveur. Cette nymphe ressemblait à s’y méprendre à Mme Sc. ; et je crois deviner qui étoit le prince vêtu de gris. Ce prince est comme moi, il déteste les femmes légères, il honnit les prudes, il aime les sages. »

C’est alors que l’heureuse élue se fait appeler Madame de Maintenon par le roi, devant les courtisans éberlués. C’en est fini de la « veuve Scarron » et des sarcasmes qui accompagnent ce nom à la Cour.

Son nouveau nom lui vient du domaine qu’elle a acquis l’année précédente, à quelques lieues au sud de Versailles, avec un délicieux château construit par Jules-Hardouin Mansart. C’est grâce à une dotation du roi de cent mille livres qu’elle a pu en faire l’achat.

Notons que Madame de Maintenon ne deviendra marquise qu’en 1688, 5 ans après son mariage secret !

À partir de 1678, le roi se détache de la marquise de Montespan et se console avec différentes maîtresses d’occasion. Il est improbable que Madame de Maintenon ait dès ce moment-là cédé à ses avances.

Louis XIV rompt définitivement avec sa maîtresse officielle en 1681, après qu’elle se sera compromise dans l’« affaire des Poisons ». Dans le même temps, sur les instances de Mme de Maintenon, il se rapproche de son épouse, la reine Marie-Thérèse. Celle-ci, qui a souffert pendant des années du dédain des maîtresses successives de son royal époux, en marque une vive reconnaissance à la nouvelle élue. Ses trois dernières années seront parmi les plus heureuses de sa vie.

Considérant que le roi a rarement communié de 1664 à 1680, l’historien Jean-Christian Petitfils pense qu’il devait dans ces années-là s’en trouver indigne à cause de ses multiples infidélités. Le retour à des communions régulières à partir de 1681 laisse entendre que Madame de Maintenon avait pu le ramener à une conduite plus convenable, elle-même se gardant de lui céder !

C’est aussi en décembre 1680 que Madame de Maintenon, de plus en plus confite en dévotion, fait enlever sa propre nièce, la future Madame de Caylus, pour l’arracher à ses parents protestants et lui faire donner une éducation catholique. Six mois plus tard, elle fera légaliser ce genre d’enlèvement. On peut penser en conséquence que, cinq ans plus tard, elle ne se plaindra pas de la malheureuse révocation de l’Édit de Nantes mais rien n’indique qu’elle y ait encouragé le roi…

Après la mort de la reine, le 30 juillet 1683, Louis XIV (45 ans), lassé des écarts et peu soucieux d’épouser une nouvelle princesse européenne, régularise sa liaison avec sa maîtresse de cœur, de deux ans plus âgée que lui.

Et c’est au cours d’une cérémonie sobre, à son image, que celle qui était surnommée la Belle Indienne s’unit au Roi-Soleil. Ce mariage morganatique (ne donnant pas droit au titre de reine), avec l’évêque de Paris et le confesseur du roi pour seuls témoins, n’a laissé aucune trace écrite.

Françoise d’Aubigné va dès lors mener une existence discrète, dans une cour vieillie et ennuyeuse, avec le souci de ramener le roi aux vertus chrétiennes d’austérité et de tempérance. Cela lui vaut d’être détestée de nombreux courtisans de haut rang, au premier rang desquels le duc de Saint-Simon et la princesse Palatine, belle-soeur du roi, qui ne se priveront pas de la salir dans leurs mémoires.

Mais à la fin du règne, elle usera de tous les moyens pour barrer la route au possible successeur du roi, son neveur Philippe d’Orléans, le futur Régent. Quand celui-ci intrigue à la cour d’Espagne dans l’espoir de recueillir la succession de Philippe V, la marquise place auprès de la reine d’Espagne l’une de ses dames de confiance, Madame des Ursins. Enfin, pendant la longue agonie du roi, elle obtient que celui-ci institue par testament un Conseil de Régence dans lequel l’autorité

de Philippe d’Orléans sera contrebalancée par la présence du duc du Maine, fils de Louis XIV et Madame de Montespan. Dès le lendemain de la mort de Louis XIV, Philippe d’Orléans n’aura rien de plus pressé que de faire casser le testament.

La marquise de Maintenon, résignée, quitte la cour sans se faire prier. Avec une fière humilité, elle prend soin de brûler tous les documents qui pourraient trahir sa proximité d’avec le roi. Elle meurt dans l’oubli le 15 avril 1719, dans sa chère Maison royale de Saint-Louis, à Saint-Cyr.

Éducatrice d’avant-garde

Dès 1681, la marquise, éducatrice et pédagogue dans l’âme, s’est intéressée à l’initiative d’une amie, Mme de Brinon. Celle-ci a créé à Montmorency, au nord de Paris, une école pour les jeunes filles pauvres de la noblesse. Madame de Maintenon leur offre un hébergement plus accueillant à Rueil puis à Noisy-le-Roi. Enfin, en 1684, elle convainc son royal époux de l’utilité d’une maison d’éducation à Saint-Cyr, derrière le parc du château de Versailles, en un lieu au demeurant peu propice, marécageux et pestilentiel. Les travaux sont confiés à l’architecte de Versailles lui-même, Jules Hardouin-Mansart.

C’est ainsi qu’est fondée la Maison royale de Saint-Louis. Elle accueille gratuitement les jeunes filles de sept à douze ans qui ont moins de quatre quartiers de noblesse et une famille trop pauvre pour leur assurer une bonne éducation.

Sont privilégiées les jeunes filles dont le père a combattu ou donné sa vie au service du roi. Ces « demoiselles de Saint-Cyr », au nombre de 200 à 250, sont destinées à faire un « beau mariage » et devenir des dames de la Cour.

Leurs éducatrices, sous la tutelle de Madame de Maintenon, ne sont pas des religieuses comme dans les écoles habituelles de l’époque. Elles sont seulement astreintes à des voeux temporaires de pauvreté, de chasteté et d’obéissance.

Madame de Maintenon accueille le dramaturge Jean Racine à Saint-Cyr et lui demande de créer une pièce sur mesure pour ses élèves. Ce sera Esther, représentée devant le roi et la Cour. Ensuite vient Athalie, dans un genre plus austère. C’est dans cette maison, sur laquelle se concentre toute son énergie, que la reine se retire par décence trois jours avant la mort du roi. C’est aussi là qu’elle s’éteint le 15 avril 1719, oubliée de tous.

Abandonnée sous la Révolution, en mars 1793, la maison d’éducation accueillera, quinze ans plus tard, en 1808, l’École spéciale impériale militaire, créée le 28 janvier 1803 par Napoléon Bonaparte en vue de former ses futurs officiers.

9 octobre 1890 : Et Clément Ader inventa l’avion…

Le 9 octobre 1890, dans le parc du château de Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne), propriété du banquier Péreire, Clément Ader (49 ans) s’élève au-dessus du sol à bord d’un engin à moteur.

Baptisé Éole, cet engin en forme de chauve-souris permet à l’inventeur français d’accomplir un bond de 50 mètres, à quelques dizaines de centimètres du sol.

Le lieu de l’exploit, au milieu de l’actuel terrain de golf Clément Ader, est aujourd’hui classé. Il rappelle en effet le véritable début de l’aviation, quand un homme a réussi à s’envoler à bord d’un engin à moteur plus lourd que l’air.

Éole, le premier avion

Éole, chauve-souris géante, présente une longueur de 4,6 mètres et une envergure de 13,7 mètres. Ses ailes articulées en soie élastique, sur une armature en bois, ont une surface totale de 29,2 m2. Avec une masse à vide de 167 kg et une charge utile de 85 kg (poids du pilote), il présente une masse au décollage de 252 kg. L’engin est équipé d’un moteur à vapeur, avec un brûleur à alcool et deux couples de cylindres d’une puissance totale de 20 CV ainsi que d’une hélice en bambou à quatre pales de 2,6 mètres.

Les débuts cafouilleux de l’aviation

Avant Clément Ader, les hommes n’avaient réussi à s’envoler qu’à bord de montgolfières ou aérostats (ballons remplis d’un gaz plus léger que l’air ambiant et dont le poids total était inférieur au poids d’un même volume d’air).

Leur technique se fondait sur le vieux principe d’Archimède (« tout corps plongé dans un fluide – eau, air… – reçoit de bas en haut une poussée égale au poids du fluide ainsi déplacé »).

En 1840, un industriel anglais ingénieux, William Henson, est le premier à tenter de surmonter cette limite théorique. Il conçoit un engin volant dont le poids serait compensé par une force ascensionnelle produite par l’énergie mécanique (moteur à vapeur + hélice). Assisté par un savant de ses amis, John Stringfellow, il dépose un brevet le 29 septembre 1842. En 1847, les deux inventeurs tentent de faire décoller leur « machine aérienne à vapeur », dénommée Ariel. Bien que la piste d’envol soit un plan incliné, ils n’y réussissent pas et, découragés, renoncent à toute autre tentative.

Parmi les autres précurseurs de l’aviation figure Jean-Marie Le Bris. Ce marin breton conçoit en 1856 une « barque ailée » sans moteur (en fait, un planeur).

Faisant tirer son engin par un cheval, face au vent, il arrive à se hisser au-dessus du sol. L’événement se déroule près du village de Tréfeuntec, non loin de Douarnenez.

Les essais de Jean-Marie Le Bris sont décrits en 1863 par Gabriel de La Landelle. Et celui-ci invente pour l’occasion le mot aviation, promis à un succès mondial, à partir du latin avis, qui signifie oiseau.

Un autre marin breton, Félix du Temple, réalise un modèle réduit motorisé, avec un mouvement d’horlogerie mû par la vapeur et actionnant une hélice. Un essai a lieu à Toulon. L’engin prend son élan sur un plan incliné avec un jeune homme à son bord. Modeste succès.

Un ingénieur imaginatif

L’heure de Clément Ader a sonné. Né à Muret, au sud de Toulouse, le 2 avril 1841, il aurait dès l’âge de 14 ans tenté de voler avec un costume d’oiseau ! Devenu ingénieur, il devient conducteur de travaux aux Ponts et Chaussées puis aux Chemins de fer du Midi.

En 1868, il dépose un brevet pour améliorer le cerclage de fer des vélocipèdes par un bandage en caoutchouc (l’ancêtre du pneumatique) mais l’idée de voler comme les oiseaux ne le quitte pas.

Dans les années 1880, dans son atelier de la rue Jasmin, à Paris, il construit patiemment son futur aéroplane. Pour cela, il acquiert deux roussettes des Indes (variété de chauve-souris géante) et observe leur vol pendant de longues heures.

Première tentative d’envol

Le 19 avril 1890, Clément Ader dépose un brevet d’invention ayant pour titre : « Appareil ailé pour la navigation aérienne dit : Avion ». Il invente pour l’occasion le mot avion, en s’inspirant du mot aviation de Gabriel de La Landelle.

Le brevet décrit l’appareil qui va voler le 9 octobre suivant : « L’avion N° 1 portant le nom d’Éole, et monté par Monsieur Ader son inventeur, a perdu terre et s’est soutenu dans l’air sur ses ailes en rasant le sol sur une distance d’environ cinquante mètres avec le seul recours de sa force motrice », lit-on dans un compte-rendu daté de ce jour.

Après son essai de Gretz-Armainvilliers, l’inventeur améliore son engin et renouvelle la tentative l’année suivante au camp militaire de Satory, près de Versailles. Mais le vent déporte Éole II. C’est un échec.

Clément Ader intéresse le ministère de la Guerre à son projet et obtient quelques crédits contre la promesse d’emporter deux hommes à 300 mètres d’altitude.

Il construit un nouvel engin, baptisé Avion III, avec deux moteurs à vapeur de 40 chevaux et se lance sur la piste le 14 octobre 1897, à Satory, en présence de deux généraux. Hélas, un coup de vent le déporte sur le côté. C’est un nouvel échec (on peut encore voir Avion III au Conservatoire national des Arts et Métiers, à Paris).

L’inventeur renonce à poursuivre ses essais et se retire dans ses vignes en suivant de loin les progrès de l’aviation à laquelle il a donné un nom. Il est vrai que ses orientations techniques avaient peu de chance de déboucher sur un réel succès.

Dans les années 1890, en parallèle avec les essais plus ou moins heureux de Clément Ader, deux Allemands, les frères Otto et Gustav Lilienthal, réalisent des planeurs en s’inspirant, comme Ader, du vol des oiseaux.

Leurs travaux, comme ceux de Clément Ader, vont inspirer deux Américains, les frères Wright. Grâce à leur savoir-faire technique et à leur détermination, l’aviation va enfin prendre son essor.

9 octobre 1934 : Le roi de Yougoslavie est assassiné

Le roi Alexandre Ier de Yougoslavie est assassiné à Marseille, le 9 octobre 1934, par un terroriste croate. Le ministre français des Affaires étrangères, Louis Barthou, qui était venu l’accueillir à la descente du bateau, est mortellement blessé dans l’attentat.

Ce drame révèle la faiblesse de la Yougoslavie et des autres États multinationaux issus de la décomposition de l’Autriche-Hongrie et de l’empire turc ; cela au moment où s’installe à Berlin la dictature belliqueuse de Hitler.

Espérances diplomatiques

Louis Barthou (72 ans) est arrivé au quai d’Orsay (le ministère français des Affaires étrangères) après les émeutes du 6 février 1934. Il s’inquiète à juste titre des conséquences de la prise de pouvoir par Hitler en Allemagne.

Il tente un rapprochement entre la France et les petits États d’Europe centrale en vue de brider l’Allemagne hitlérienne. Il rend visite au roi Carol de Roumanie puis lance une invitation au roi Alexandre 1er (45 ans), qui a succédé en 1921 à son père Pierre 1er Karageorgévitch sur le trône de Yougoslavie.

Confronté à des dissensions grandissantes entre Serbes, Croates et Slovènes, le jeune roi a suspendu la Constitution en 1929 et contraint plusieurs opposants à l’exil. Parmi eux le député croate Ante Pavelić. Il fonde à Rome un mouvement terroriste, les Oustachis (les Insurgés en serbo-croate) avec l’objectif de lutter contre l’hégémonie serbe et le pouvoir dictatorial du roi.

L’attentat

Le roi Alexandre Ier arrive à Marseille en paquebot, dans une atmosphère festive. À 16 heures, il est accueilli au pied de la passerelle par le ministre et, sous les caméras d’une nuée de journalistes, ils montent en voiture pour se recueillir devant un monument, goûter à la préfecture et prendre enfin le train vers la capitale, où les attendent le Président du Conseil Gaston Doumergue et le président de la République Albert Lebrun (qui a succédé à Paul Doumer, assassiné deux ans plus tôt).

La voiture officielle s’engage à petite vitesse sur la Canebière, la principale artère de la ville, au milieu d’une foule dense et joyeuse. Elle n’a pas fait 250 mètres qu’un homme bouscule le service d’ordre, à vrai dire très clairsemé, et se jette sur elle en criant : «Vive le roi !».

Prenant tout le monde de court, il tire sur les passagers. Le roi, atteint de plusieurs balles, s’écroule sur le siège. Il blesse également le général George qui était à ses côtés dans la voiture. C’est aussitôt l’affolement général.

L’assassin décharge son arme autour de lui, atteignant plusieurs personnes, avant d’être lui-même touché de plusieurs balles et sabré par un officier à cheval. Les policiers de l’escorte, cédant à la panique, tirent dans tous les sens. Plusieurs personnes sont touchées, dont quatre qui décèderont des suites de leurs blessures.

Le roi agonisant est transporté à toute vitesse à la préfecture où il rend l’âme. Dans le même temps, son hôte Louis Barthou, touché par une balle perdue, vraisemblablement celle d’un policier, et par plusieurs coups de sabre, a pu être conduit par un gendarme vers une voiture de l’escorte et transféré vers l’Hôtel-Dieu. Trop tard. S’étant vidé de son sang, il perd connaissance et meurt avant que les chirurgiens aient pu intervenir.

L’assassin, Petrus Kelemen (aussi nommé Vlado Tchernozemski, 37 ans), s’avère être un terroriste oustachi. Il meurt également dans les minutes qui suivent l’attentat. Le drame s’est déroulé en moins d’une heure, après l’accostage du paquebot quai des Belges.

Échec de la sécurité collective

Sur le moment, l’attentat contre le roi Alexandre Ier et la mort de Louis Barthou portent un coup gravissime au système de sécurité collective en Europe consécutif au traité de Versailles.

Mais Pierre Laval, qui succède à Louis Barthou aux Affaires étrangères, reprend à son compte l’idée d’une sécurité collective face à l’Allemagne. Il se rend à Rome auprès de Mussolini, puis à Moscou auprès de Staline. L’invasion de l’Éthiopie par l’Italie fasciste va ruiner ses efforts…

9 octobre 1945 : Création de l’École nationale d’administration (ENA)

L’École nationale d’administration (ENA) a été créée à la Libération par une ordonnance du 9 octobre 1945 prise par le Gouvernement provisoire de la République présidé par Charles de Gaulle, à l’initiative de Michel Debré, alors maître des requêtes au Conseil d’État. Elle a pour objectif de « refondre la machine administrative française », en démocratisant le recrutement des hauts fonctionnaires, grâce à l’instauration d’un concours d’accès unique à la Fonction publique, sans passe-droits ni favoritisme…

C’est sa fête : Denis

Denis ou Denys (de Dionysos, dieu grec de la vigne et du vin !) a participé à l’évangélisation de la Gaule au IIIe siècle comme chef chrétien ou comme premier évêque de Paris. Il aurait été « décollé » (pour les martyrs, on emploie le mot « décollation » de préférence à celui de décapitation) en 258, sous le règne de l’empereur Valérien et de son fils Gallien, sur la colline de Montmartre.

Il fut alors inhumé au Vicus Catolacus, au nord de Paris, et sa tombe, à l’emplacement de l’actuelle basilique de Saint-Denis, ne tarda pas à attirer des pèlerins. Vers 475, sainte Geneviève fit élever à cet endroit une première église. Un siècle et demi plus tard, le roi Dagobert fonda un monastère bénédictin.

Une pieuse légende raconte que le martyr aurait, après sa décapitation, porté sa tête jusqu’à l’endroit destiné à son inhumation.

À vrai dire, ce miracle a été imaginé au IXe siècle par les moines qui se sont inspirés d’un autre Denis, grec celui-là, que l’on classe parmi les martyrs « céphalophores » qui, selon la légende, auraient porté leur tête après leur décapitation (on recense pas moins de 120 martyrs de cette sorte !).

Les moines voulaient de la sorte relever le prestige de leur abbaye et attirer en plus grand nombre les pèlerins, source irremplaçable de revenus et de dons. Ils craignaient aussi que les rois ne délaissent leur abbaye, nécropole royale depuis l’époque de Dagobert.

De la même façon, à la même époque, l’abbé Hilduin de Saint-Denis aurait imaginé que le nom de Montmartre venait du latin Mons martyrium (« Mont du martyre »). Selon d’autres sources, ce nom viendrait de la présence, à l’époque romaine, d’un temple dédié à Mercure et d’une vénération locale pour Mars (d’où « Mons mercurii » ou « Mons martis »).

Naissances

Charles X

9 octobre 1757 à Versailles – 6 novembre 1836 à Göritz (Slovénie)

Plus jeune frère de Louis XVI, le comte d’Artois (66 ans) succède à Louis XVIII le 16 septembre 1824 sous le nom de Charles X. Son avènement, dix ans après la chute de Napoléon 1er, semble assurer le triomphe des ultraroyalistes, désireux de restaurer l’Ancien Régime et d’effacer 1789 !…

Léopold Sedar Senghor

9 octobre 1906 à Joal (Sénégal) – 20 décembre 2001 à Verson

Élève des missionnaires catholiques, Léopold Sedar Senghor entre en khâgne au lycée Louis-le-Grand (Paris), où il devient l’ami de Georges Pompidou, futur président de la République française. Tandis que ce dernier entre à l’École normale supérieure, lui-même échoue au concours et rejoint la faculté de lettres où il obtient une agrégation de grammaire.

Poète et président du Sénégal, Senghor est le Premier chef d’État d’Afrique francophone à quitter volontairement le pouvoir (1980), mais aussi le premier Noir élu à l’Académie française (1983).

À sa mort, il est inhumé dans son pays d’origine en l’absence remarquée des hauts dirigeants français.

Décès

Ioannis Kapodistrias

2 février 1776 à Corfou (Empire ottoman) – 9 octobre 1831 à Nauplie (Grèce)

Le comte Giovanni Capo d’Istria (en grec : Ioannis Kapodistrias) est un aristocrate grec très tôt engagé dans la lutte pour l’indépendance. Il participe à un gouvernement républicain dans les îles Ioniennes (ou Heptanèse), après que les Français en eussent été chassés en 1797. Puis, après leur retour, en 1809, il entre au service du tsar Alexandre 1er.

Au Congrès de Vienne, il plaide la cause de ses compatriotes. Ses qualités de diplomate lui valent de servir le tsar comme ministre des Affaires étrangères de 1816 à 1822. Mais il rompt avec lui lorsqu’il se refuse à prendre parti pour l’indépendance grecque.

En avril 1827, il est élu président provisoire du futur État. Mais après l’indépendance, il se rend impopulaire par ses penchants aristocratiques et sa russophilie. Après son assassinat pour des raisons d’ordre privé, les Occidentaux mettent fin à la première République grecque et imposent un roi à la tête de l’État en la personne d’un jeune Bavarois de 16 ans, Othon 1er.

Ernesto Guevara

14 juin 1928 à Rosario (Argentine) – 9 octobre 1967 à La Higuera (Bolivie)

Né en Argentine, dans une famille bourgeoise de Rosario, Ernesto Guevara suit des études de médecine puis voyage en Amérique latine malgré un asthme chronique. Il fait la connaissance au Mexique de Fidel Castro et s’engage à ses côtés dans la lutte contre le dictateur cubain Fulgencio Batista…

Edmond Michelet

8 octobre 1899 à Paris – 9 octobre 1970 à Marcillac (Corrèze, France)

Edmond Michelet grandit dans la foi catholique. Titulaire du certificat d’études, il se marie à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) et fonde une famille nombreuse tout en exerçant le métier de représentant de commerce.

Le 17 juin 1940, tandis que le maréchal Pétain annonce des négociations d’armistice, ce notable en colère distribue dans sa ville des tracts appelant à refuser l’armistice. À ce titre, il peut être considéré comme le premier résistant de France ! Il sera envoyé au camp de Dachau le 15 septembre 1943.

Député de la Corrèze en 1945, il devient ministre des Armées dans le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Sous la IVe République, il participe avec ce dernier à la reconquête du pouvoir.

Sous la Ve République, Charles de Gaulle étant président. il occupe divers postes ministériels. Garde des sceaux de 1959 à 1961, il lutte avec force contre la pratique de la torture en Algérie. Confronté au durcissement du conflit algérien, il rétablit aussi le 8 juin 1960 la peine de mort à l’encontre des citoyens qui se rebelleraient contre l’État « avec usage d’armes ». Il meurt le lendemain de son 71e anniversaire et est inhumé à Marcillac (Corrèze) dans sa tenue de déporté. Depuis 2015, le Vatican instruit son dossier en béatification…

Vendredi 9 octobre

Saint Denis de Paris et ses compagnons, martyrs à Paris (IIIe siècle)

Denis et ses compagnons, Eleuthère et Rustique, martyrs à Paris, en France.

Le Patron de Paris et de la Seine-St Denis fut le premier évêque de la capitale de la France. Il meurt martyr vers 250 ou 270 et est enseveli là où s’élève la basilique de Saint Denis.

C’est tout ce qu’on sait de lui avant le IXe siècle. Le récit parle également de ses deux compagnons Eleuthère et Rustique, ainsi que du portement de tête du saint après sa décapitation depuis Montmartre jusqu’à St Denis. Les faits sont les suivants: Le nom de saint Denis apparaît vers 520 dans « la Vie de Sainte Geneviève » qui témoigne de la dévotion de la sainte envers l’évêque martyr, son père dans la foi. Elle obtint du clergé parisien l’érection d’une église sur sa tombe au « vicus Catulliacus » situé à huit kilomètres au nord de la Seine, l’actuelle basilique Saint Denys, rue Catullienne. Elle se rendait également et souvent dans une église de la Cité dont il était le titulaire. Un demi-siècle plus tard, le martyrologe hieronymien mentionne la déposition de saint Denis et de ses compagnons au 9 octobre et saint Venance Fortunat atteste la diffusion de son culte jusqu’à Bordeaux. Dans les mêmes années, l’historien Grégoire de Tours raconte que vers 250, le pape de Rome avait envoyé Denis en Gaule avec six autres évêques pour y porter l’Évangile. Celui-ci se fixa à Lutèce où il ne tarda pas à être mis à mort. On pense en effet qu’il subit le martyre sous la persécution de Dèce (250) ou de Valérien (258). Près de la basilique où reposait le premier évêque de Paris, une abbaye fut fondée au VIIe siècle et elle devint prestigieuse grâce aux largesses royales depuis Dagobert. Elle contribua au rayonnement de son saint patron en le dotant d’une merveilleuse légende. A partir de 835, Hilduin, abbé du monastère, se mit en effet à propager en Occident un récit selon lequel Denis de Paris ne ferait qu’un même personnage avec Denys l’Aréopagite, converti par saint Paul. Ce Denys l’Aréopagite serait lui-même l’auteur des célèbres ouvrages de théologie attribués à Denys le Mystique. L’obscur et courageux fondateur de l’Église de Paris devenait, ainsi et pour des siècles, un grand de la sainteté.

Vers 250, Denys est envoyé par le pape en Gaule avec six autres évêques missionnaires. Il s’établit à Paris dont il devient le premier évêque et y subit le martyre par le glaive. On le représente en général portant sa tête décapitée, signe que la tête du Christ ne peut être séparée de son corps, l’Église… (saint Denys, premier évêque de Paris)

D’après Grégoire de Tours, le premier évêque de Paris est un missionnaire venu d’Orient, au nom grec: Denis, accompagné du prêtre Rusticus et du diacre Eleuthère, vers l’an 250… (diocèse de Paris)

Mémoire de saint Denis, évêque, et de ses compagnons, martyrs. Selon la tradition, saint Denis fut envoyé en Gaule avec six autres compagnons par le pape de Rome vers 250, et, devenu premier évêque des Parisiens, il subit le martyre avec le prêtre Rustique et le diacre Éleuthère, sans doute sous la persécution de Valérien, en 258.