Le 4 octobre

Le 4 octobre 1189 : décès de Gérard de Ridefort, grand-maître de l’Ordre du Temple, au siège de Saint-Jean d’Acre.

Gérard de Ridefort, ou encore Girard de Ridefort, né en Flandre dans les années 1140, et mort le 4 octobre 1189 devant Acre est le dixième maître de l’ordre du Temple. Soutenant Guy de Lusignan contre Raymond III de Tripoli, il contribue à la reprise de la guerre entre Saladin et le roi, à l’encontre de la politique menée depuis Amaury Ier. Ayant fourni le prétexte des hostilités, il pousse le roi à entreprendre la bataille de Hattin, et est par là l’un des principaux responsables de la chute du Royaume de Jérusalem.

Le 4 octobre 1496 :

La duchesse Anne demande à Pierre Le Baud de rédiger une seconde histoire de Bretagne. Pierre Le Baud a déjà rédigé une histoire de la Bretagne sous François II. La duchesse demande à son aumônier de recommencer. Pour cela elle lui fournit l’accès aux archives.

Le 4 octobre 1570 : mariage d’Henri de Lorraine, dit le Balafré, 3ème duc de Guise, avec Catherine de Clèves, comtesse d’Eu et princesse de Château-Renault.

Henri de Lorraine, 3e duc de Guise et 2e prince de Joinville dit « le Balafré », né le 31 décembre 1550 à Joinville (Haute-Marne) et mort assassiné le 23 décembre 1588 à Blois (Loir-et-Cher), est un prince issu d’une branche cadette de la maison de Lorraine.

À la tête d’un puissant réseau nobiliaire, il devient populaire pendant les guerres de Religion en se posant comme le défenseur de la foi catholique. Après avoir participé au massacre de la Saint-Barthélemy (1572), il s’illustre à plusieurs reprises sur le champ de bataille en combattant les protestants. Prince de Joinville, puis duc de Guise (1563), il tient, en tant que grand maître et pair de France, une place d’importance à la cour.

Chef de la Ligue catholique (1584), il aspire à gouverner la France. Son but avoué est de réduire l’influence politique du parti protestant en France, en vertu du principe de catholicité de la couronne, mais il n’est pas à exclure une ambition personnelle appuyée sur une logique de clan et une rivalité entre diverses factions proches du pouvoir et de la famille royale. Il devint le maître de Paris après la journée des Barricades du 12 mai 1588, mais est assassiné avec son frère le cardinal Louis de Lorraine sur ordre du roi de France, Henri III, lors des états généraux au château de Blois. Leurs morts provoquent indirectement l’assassinat du roi l’année suivante……

Le 23 décembre 1588, Henri de Guise est assassiné sur l’ordre d’Henri III qui l’avait convoqué dans son « cabinet vieux », voisin de la salle du Conseil du château de Blois, sous prétexte d’un prochain déplacement. Guise pense que le roi va enfin le nommer connétable . Alors que le duc passe dans la chambre du roi pour se rendre à ce cabinet, il tombe dans un guet-apens : huit membres des « Quarante-Cinq », la garde personnelle du roi, se ruent sur lui pour l’exécuter. Le duc parvient à riposter et blesser quatre adversaires avant de s’effondrer, percé d’une trentaine de coups d’épée et de dagues, le sieur de Loignac l’achevant en lui enfonçant son épée dans les reins. Son frère Louis, entendant ses appels de détresse, se précipite dans les appartements du roi, mais il est aussitôt arrêté. On retrouve sur le duc ce billet portant son écriture :

« Pour entretenir la guerre en France, il faut sept cens mille écus, tous les mois »

Son corps est confié à Richelieu, grand prévôt de France, qui par commandement du roi le fait dépecer par le bourreau puis brûler à la chaux vive avant que ses cendres ne soient dispersées dans la Loire . Le même jour sont arrêtés sa mère Anne, son fils Charles. Son frère Louis est exécuté puis brûlé, les cendres jetées à la rivière le lendemain. Quoique apocryphe , un célèbre mot historique est continuellement prêté à Henri III. Voyant étendu à ses pieds le corps de son ennemi qui mesurait presque deux mètres , le roi se serait exclamé : « Il est plus grand mort que vivant ! ».

Le martyre des princes lorrains est à l’origine d’une véritable construction hagiographique et politique à travers des libelles catholiques publiés par les imprimeurs parisiens. Cet épisode illustre ainsi la capacité naissante de l’imprimé à mobiliser les foules contre un pouvoir jugé inique . Cet assassinat a inspiré plusieurs artistes, que ce soit dans la peinture ou le cinéma : voir L’Assassinat du duc de Guise.

Le monument funéraire d’Henri de Lorraine, duc de Guise, est dans la Chapelle du collège des jésuites d’Eu, en face de celui de son épouse, Catherine de Clèves, qui fonda cette chapelle au début du XVIIe siècle . Ce monument représente deux fois Henri de Lorraine. L’une des sculptures le montre allongé sur le côté droit, le visage appuyé sur sa main droite, l’autre le montre priant

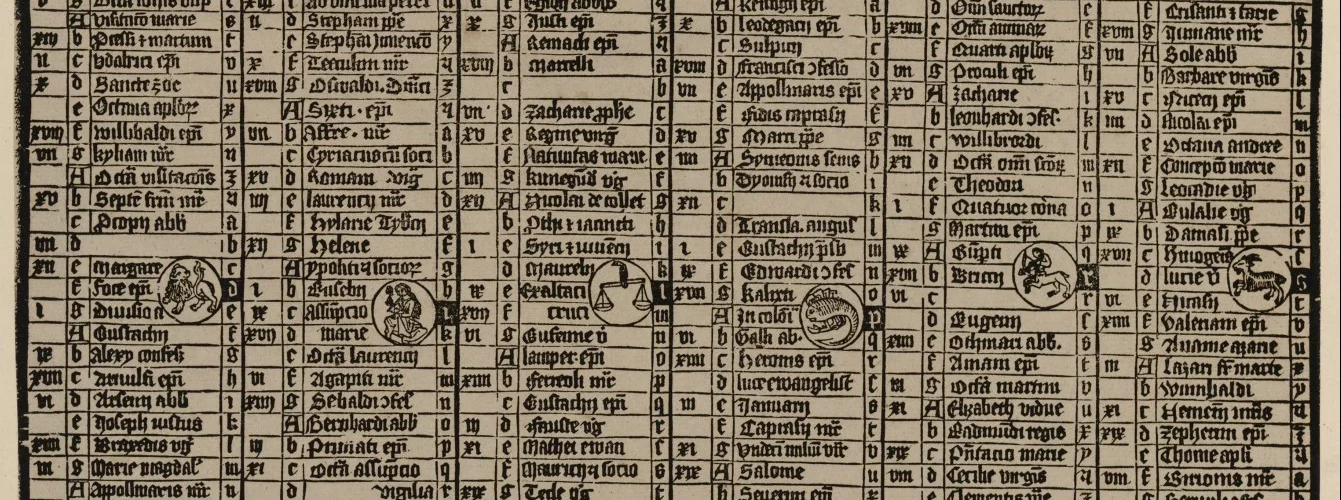

Le 4 octobre 1582 : introduction du calendrier grégorien.

Le 4 octobre est suivi immédiatement par le 15 octobre, dans les pays se trouvant sous l’influence du pape Grégoire XIII, Italie, Pologne, Portugal, Espagne; c’est ce qui est appelé l’Ajustement grégorien. En France, le Roi Henri III ne l’adopte que le 9 décembre 1582, veille du 20 décembre 1582.

Le calendrier grégorien est un calendrier solaire conçu à la fin du XVIe siècle pour corriger la dérive séculaire du calendrier julien alors en usage. À la demande du pape Grégoire XIII, des mathématiciens et des astronomes jésuites des universités de Salamanque et de Coimbra préparaient les bases d’un nouveau calendrier depuis 1579. Adopté par Grégoire XIII, dans la bulle pontificale Inter gravissimas du 24 février 1582, il est mis en application dans les États catholiques quelques mois plus tard. Le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 est le vendredi 15 octobre 1582 en Espagne, Portugal et les États pontificaux. Son usage s’est ensuite progressivement répandu dans les pays protestants, et à l’ensemble du monde jusqu’au milieu du XXe siècle. Le calendrier grégorien s’est imposé dans la majeure partie du monde pour les usages civils ; de nombreux autres calendriers sont en vigueur pour les usages religieux ou traditionnels.

Le calendrier grégorien reprend en grande partie la structure du calendrier julien de la Rome antique en vigueur jusqu’alors : les subdivisions en mois et en semaines sont identiques, et le décompte des années se fait également à partir de l’Anno Domini, point de départ de l’ère chrétienne.

Christophorus Clavius a aussi contribué à la création du calendrier. En effet, le calendrier est basé sur ses travaux. Il publiera notamment un livre pour expliquer son fonctionnement.

L’unique différence réside dans la détermination des années bissextiles.